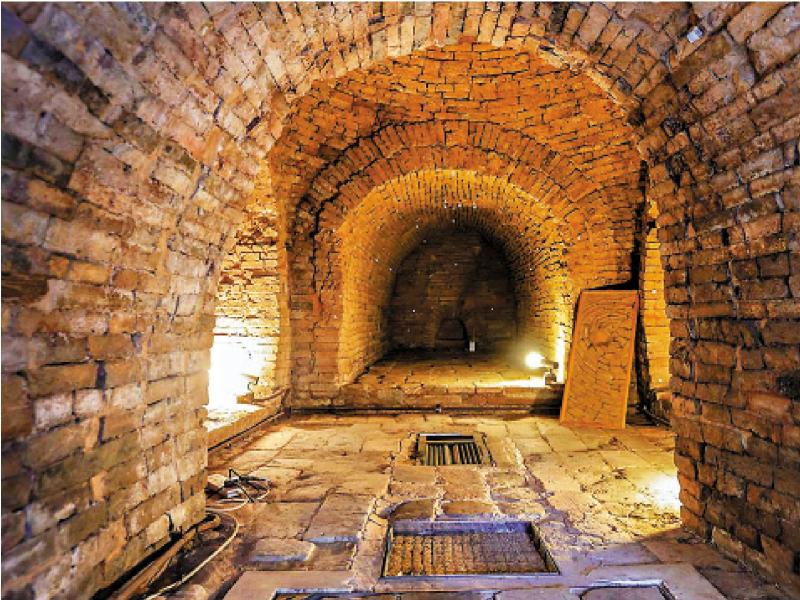

图:李郑屋汉墓一景。

正值今年是香港李郑屋汉墓发掘70周年,“李郑屋汉墓发掘70周年:发掘及其意义”研讨会昨日在香港树仁大学举行,一众香港,以及来自河南的考古学者,从李郑屋汉墓发掘谈到汉代墓葬文化,通过对比汉代中原地区和岭南地区出土明器,印证中原地区和岭南地区的文化交流,古已有之。/大公报记者 刘 毅

此次研讨会由香港考古学会主办,参与嘉宾讲者包括香港考古学会主席蒋白浪、副主席张宇灵,河南省文物考古研究院研究规划室主任孙凯、河南省文物考古研究院配合基建考古室主任周润山,香港树仁大学田家炳孝道文化教研中心主任区志坚,河南省博物院管理部藏品二科科长王琼等。

香港汉代已参与南海贸易

蒋白浪在研讨会上致辞时表示,今次探讨会主要是引领公众探索汉墓面貌,借此论证香港与中原文化的同根同源。

张宇灵以“香港汉代考古发现及其意义”为题,介绍香港一些铁器时代的考古发现,以及香港在两汉时期的遗址发现,“香港的两汉遗址发现较少,有大屿山白芒、马湾岛东湾仔北、西贡滘西洲、屯门扫管笏和九龙李郑屋汉墓等,这些发现反映香港在汉代已受中原文化影响,并与其有紧密联系。”张宇灵表示,香港发现的李郑屋汉墓为香港唯一一座东汉的砖墓室,反映东汉时期先民的生活风貌。

张宇灵又指出,李郑屋汉墓和聚落遗址显示,当时的香港并非边陲蛮荒之地,而是岭南地区重要的生活空间,从出土文物来看,汉代时的香港已有农耕、捕鱼以及手工制作活动,所出土青铜器、陶器、货币、渔具等文物,墓制与随葬品风格与岭南文化相融合,并表明香港在汉代时期很有可能已经参与南海贸易,以连接岭南、南越以及海外地区。

区志坚也在谈及“考古的成就:略论香港李郑屋古墓发掘成果的重要地位及参与人士”时表示,从李郑屋汉墓墓室结构到出土器物类型,均显示其与华南地区发现的东汉古墓如出一辙,李郑屋汉墓所属的穹窿顶合券顶砖室墓多见于广东的东汉墓葬,其中十字型汉墓在东汉时期亦相当流行。

科技助力汉墓保育

与此同时,他也谈及科技对汉墓保育之意义,康乐及文化事务署的文物修复组使用数据机收集古墓内的温度和湿度数据,密切监察墓室的室内环境。近年博物馆更与土木工程处的专家合作,利用摄影测量仪器监察墓砖上的定位点,将所收集的数据经过电脑计算,以确保墓砖并未发生移动,以订立保护古墓的对策。

来自河南省的孙凯主要剖析河南济源汉墓出土文物,如何反映汉代生活。他认为在两汉时期,出土随葬品经历了从礼器到生活用器的变化,譬如济源墓中出土的动物俑模型作为陪葬模型明器,以家禽牲畜为主,生动展现了汉代济源地区的生产生活和社会经济,同时也体现了汉代人“事死如事生”的观念。

昨日大风大雨,但无阻一众学生前来听讲的热忱。不少学生在研讨会之后,都表示收获良多,不仅增进对李郑屋汉墓发掘历史的了解,也感受到了河南墓葬出土明器的生活化一面,期待日后能有更多中原文物能在香港展出。