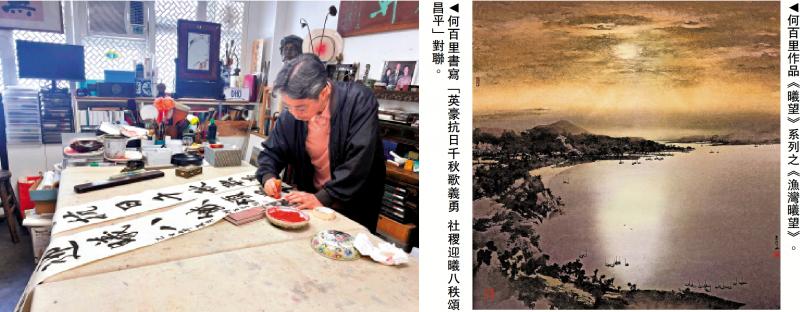

右图:何百里作品《曦望》系列之《渔湾曦望》。左图:何百里书写“英豪抗日千秋歌义勇 社稷迎曦八秩颂昌平”对联。

岭南画派第四代传人何百里以“何家山水”将传统与现代融入笔墨,赋予岭南画派山水画以当代语境。今年正值抗战胜利80周年,80岁的他早前受邀为西贡斩竹湾抗日英烈纪念亭挥毫书写对联缅怀先烈。近日,何百里接受大公报记者专访,由这段经历说开去,谈及自己的创作核心,以及艺术传承。访谈中,他反复强调,“传承不是简单地模仿形式,而是领悟其中的艺术精神,再结合自己的创作思维,才是有生命力的传承。”/大公报记者 管 乐 刘 毅

何百里出生在抗战胜利的1945年,少年时开始走上画艺道路,从艺60余年,居港期间多次前往西贡写生,先前已经知晓西贡斩竹湾有一处抗日英烈纪念亭。今次受新界社团联会副会长陈国旗之邀,为纪念亭题写对联“英豪抗日千秋歌义勇 社稷迎曦八秩颂昌平”。

“今年是抗战胜利80周年,我也80岁了,这次书写这副对联,我是一笔写下、一气呵成,以书法作品向东江纵队港九大队的英烈致敬。”何百里说。

融“阴阳”于创作中

除了书法,何百里在绘画创作上可谓独树一帜。作为岭南画派第四代传人,他秉承“折衷中外,融会古今”的艺术理念,其后又开创充满个人风格的山水画创作。

在他眼里,中国画博大精深,充满哲思,尤讲究“阴阳”,以气动人。何百里表示:“学习中国画,是从千年的美术创作中汲取营养,继而抽丝剥茧去学习,感受中国画的生动气运,画其意,而非学其形,意在神在,创作精神才能进入到画之中。”他强调,气重要过形,画中阴阳相生,既是老子提倡的“道”,更是一种人生逻辑。

融“阴阳”于创作中,何百里无论作画、写字,皆求自在。他擅长以色墨泼染技法描绘山水,尤其注重光影变化,营造山川云烟雾霭的境界,为传统山水画赋予当代语境,“我喜欢游历祖国的名山大川,太行山、黄山。清晨登顶眺望日出,所见晨曦就是象征希望。”何百里登临黄山画成“黄山印象”,在太行山山顶观日出,创作出“曦望”系列。“自然界的本身就有云岚、光影,它是最好的老师,作画就是自己对自然的探索,再与之沟通。”不仅自己身体力行,何百里在带领学生户外写生时亦强调要用心感受所见之风景,不可以为相机所影响,“内心领略很重要,看到了什么,感受到了什么,方可开展创作。”

“以勤为径才有创新”

如今,学习绘画的人愈来愈多,时常会听到有关“作画很需要天赋”的说法,何百里则认为经验更加重要,“以勤为径,才有创新。纵然有天分一说,也需要长期的临摹和学习积累才能刺激出来。有的人是远远未达至境地,就已经‘缺氧’了。”在他看来,学画、传承艺术,不是跟老师画得一样就是好,“我很反对的一种情况是,老师总要求学生跟自己的画得一样,不像就是不认同自己,学生有自己的想法,学的是精神,而非简单地模仿形式。”

相较于一些画家过于炫技和张扬的表达,何百里认为,绘画还是应回归本源,就像他一直建议初学者还是先画好梅、兰、竹、菊,因为“这四物已经涵盖了作画时从手指到手腕的运笔技巧。”

部分图片:受访者提供