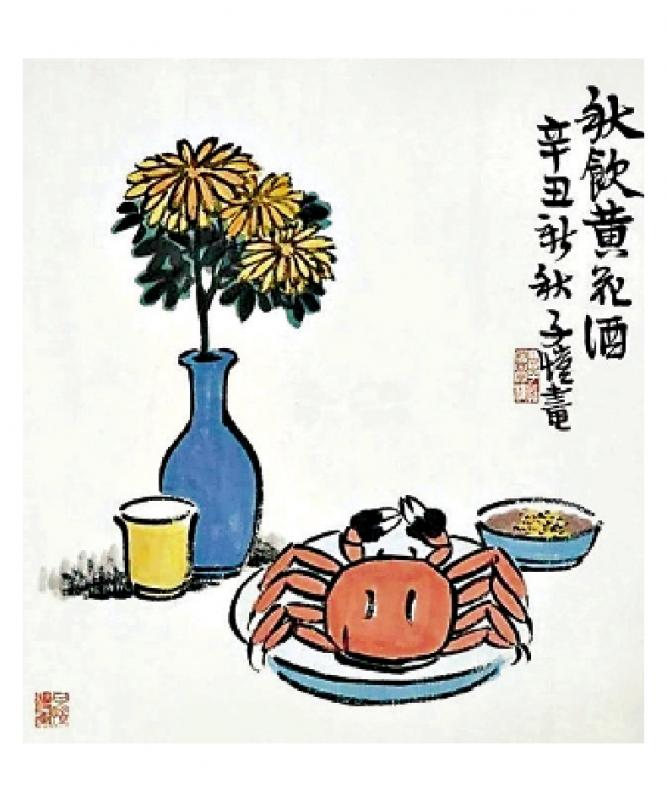

图:丰子恺画作《秋饮黄花酒》。

这两天虽已过寒露,香港天气依然热。俗话说,秋风起,露水寒,天宇之下,万物皆感其变,此时菊花黄、柿子熟、枫叶红、秋蟹美,正是吃蟹的好时节。

“蟹是美味,人人喜爱,无间南北,不分雅俗。”人们在登高望远、遍寻斑斓秋色、沉醉于丹桂馥郁芬芳之后,最实在的就是于美食中品味生活的真谛。然而三餐四季,大凡世间宝物,都是天地造化,螃蟹更是一种时令性很强的食物。所谓“寒露发脚,霜降捉着,西风响,蟹脚痒”,天一冷,螃蟹的味道开始“正”了,蟹黄蟹膏丰腴肥厚,鲜美至极。当秋蟹上桌,一家人或三五知己围坐,蟹香弥漫,谈天说地,欢笑盈盈。吃完了,再来一杯黄酒或红酒暖胃,大概是晚秋最应该做的事了。

我是很喜欢吃螃蟹的。但幼时家贫,虾蟹等海鲜水产对普通人家来说是可望不可及的存在。我第一次吃蟹,还是在上世纪七十年代留美期间。有年暑假,我在芝加哥郊外打暑期工,工馀与同学工友一起钓鱼抓小螃蟹。煮熟后,那些小蟹吃到嘴里全是土腥味。待八十年代回到香港,参加朋友宴请,才算真正首次领略到毛蟹(大闸蟹)之美味,从此学会吃蟹并彻底爱上了牠。犹记当时有一宁波籍老伯,嗜蟹如命,在吃蟹上很有一套,然因健康问题不能多吃。但他一有机会便邀大家去家里吃毛蟹,我最高兴的莫过于听他讲许多关于蟹的故事及常识。

相传大禹在南下治水时,河神为阻止施工,施法放出众多形状凶恶的夹人虫,疯狂噬咬治水将士。人们锄砸刀砍,仍见多不少,工程进展缓慢。壮士巴解想出一条妙计,让大家在城边掘围沟并灌进沸水。爬至此处的夹人虫纷纷跌入沟中烫死,浑身通红还散发诱人香味。巴解将甲壳掰开,味道竟更为浓烈,便大着胆子咬了一口,却连连惊呼好吃,自此夹人虫便成了家喻户晓的美食。后来为感念巴解敢为天下先之功,且将其名“解”字凌于虫之上,称夹人虫为“蟹”。意即巴解征服夹人虫,是天下第一食蟹人。

每年寒露,螃蟹个头大、壳薄、肉质细嫩,最适合蒸、煮、清炒或做成蟹粉,不少老饕专挑这个时令吃蟹。蒸蟹时需先以细绳将蟹捆住,防止蟹在热锅中挣扎逃窜及蒸后掉腿流黄。蒸煮时要注意肚脐朝上,并加入一些紫苏叶、鲜生姜、黄酒,以解蟹毒,减其寒性。待水烧开,大火再蒸煮八至十分钟,蟹肉已熟却不会过烂。轻轻掰开蟹壳,丰满蟹黄和雪白蟹肉便映入眼帘,蘸上醋薑,一口下去,满嘴留香,鲜美与诗意在舌尖流淌,日子在蟹香里慢成了最舒服的样子。

老伯说,只有吃得有滋有味,才能活得有滋有味。他吃蟹极其认真,无论是蟹壳盖,还是蟹脚内与蟹大钳里的肉,都能被他用剪刀、镊子等条分缕析、丝毫不剩地挖个一干二净。其实,真正懂得欣赏蟹之美味的人,都是会细品慢嚼、有勇气、耐心和一些情趣的。

螃蟹双螯八足、身负盔甲,寓意特殊,一曰八方招财、富甲天下、纵横天下,二是象征科举及第、前程似锦、官运亨通。中国人吃蟹最早可追溯至西周时代,距今逾两千八百年历史,食用方式分“文吃”“武吃”等。尤其到明代,文人雅士品蟹乃文化享受,赏菊吟诗啖食时,人人皆备一套专用工具,苏沪杭俗称“蟹八件”。也就是腰圆锤、剔櫈、剪刀、长柄斧、调羹、长柄叉、刮片和镊子,具锤、镦、钳、铲、匙、叉、刮、针等功能,是为文吃。武吃则不用任何工具,全凭手掰牙啃,往往一只蟹啃完了,手里或还留着蟹黄馀油,看似不雅,却快乐无边,讲求个豪气淋漓。

寒露食蟹品种多,风味也多。香港常见海蟹品种有远海梭子蟹、花蟹、帝王蟹、锯缘青蟳及广东青蟹等,淡水蟹又有南海溪蟹、特有束腹蟹和阳澄湖大闸蟹等。清蒸蟹是最简单的传统吃法,能最大限度保持原汁原味,大闸蟹是所有螃蟹之中味盖百鲜、拥有最强烈滋味的。除此外,还有醉製、水煮、麵拖、醃製、油炸、炆焗等,也有将蟹肉蟹黄拆下作为主料或配料做菜,如蟹粉狮子头、芙蓉蟹斗、蟹粉小笼包、清炒蟹粉、炒蟹黄油、油酱毛蟹、锅仔蟹、蟹黄蒸蛋白等,以及将蟹斩件,加鸡蛋、肥猪肉、香菜、葱和陈皮先放鉢内蒸八成熟,再用烈火将外层焗至略焦等。最出名的骆克道避风塘炒辣蟹、一蟹三吃等,最大四斤多的菲律宾空运鲜活大肉蟹,以豆豉为主,蒜蓉佐吃,配以野生辣椒乾和新鲜朝天椒,以及多种香料秘制成的甘口焦香,脆而不糊,蒜香味与辣味、豉味完美结合,风味独特。

后来因着工作关系,我结识了更多饮食界朋友及美食家,方知还有“蟹中之王”的广东黄油蟹,其前身是膏蟹,属青蟹雌性,单看外表无有不同,但蒸熟后蟹身颜色介乎红色与黄色之间,蟹身呈现橙黄色,通体又透出红色,满腔尽含金黄色稀油,甚至蟹壳、蟹爪关节处都泛有黄色油脂。其之顶级,更是单只价格就高达几千元。

近年,香港坊间大家族流行用一种食材,做出种种不同的菜,称为某某宴,作为亲朋好友相聚之盛宴。但以螃蟹入馔,蟹宴之称俨然不够。有人提议干脆用三天三夜也吃不完的满汉全席来形容,叫作“蟹满汉”。可见寒露秋蟹,不仅是一道美味佳肴,更是一种生活方式和文化传承。大家口中舌齿留香,眼里星辰大海,这滋味,一半是口福,一半是心情,体味其中,便觉人间值得。

秋蟹之大美,怎样都醉人,又何等使我神往!