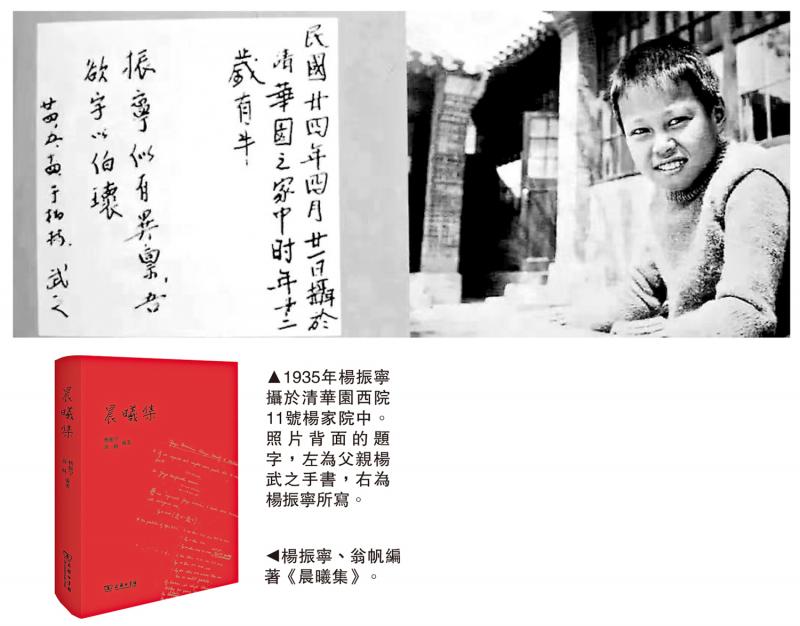

上图:1935年杨振宁摄于清华园西院11号杨家院中。照片背面的题字,左为父亲杨武之手书,右为杨振宁所写。下图:杨振宁、翁帆编著《晨曦集》。

“今天站在这里重提这些事实,我沉重地体会到,在某一种意义上,我是中国和西方文化的共同产物。”1957年,杨振宁在斯德哥尔摩举行的诺贝尔奖领奖大会上说。杨振宁不仅科学造诣深厚,同时亦熟谙中国传统文化。在由他编著的《曙光集》《晨曦集》等文集以及公开演讲中,杨振宁多次提到自己对中国传统文化的喜爱,不仅熟读《孟子》《红楼梦》等,还尤其爱好中国诗词。\大公报记者 张帅

杨振宁“髮小”、艺术家熊秉明曾回忆,在杨振宁父亲杨武之去美国留学的离家五年,杨振宁的学语、识字、背诵,都是杨振宁母亲启蒙的。在杨武之从美国回来的时候,杨振宁已经是一个懂事而神气十足的学童,识得三千字,能背下《龙文鞭影》。

据杨振宁的弟弟杨振汉和妹妹杨振玉撰文回忆,杨武之回国后总是抽出时间和子女在一起,除了教诗、词、英语、代数、几何、微积分等,还教他们念《古文观止》,讲岳飞、文天祥等历史名人的故事。

杨振宁曾坦陈,小时候看不懂中国的经典著作《红楼梦》,等到年纪大了以后,才懂得这是一部杰作。他认为,《红楼梦》细致而巧妙地把错综复杂的人际关系与家庭纠纷安排得无懈可击。一般的读者因为对中国的文化传统、历史背景等不甚了解,所以没有办法体会小说中所要表达的意思。现在,研究《红楼梦》已发展为一科专门的学问。

1938年,16岁的杨振宁以“同等学历”报名参加统一招生考试,在两万名考生中脱颖而出,考入西南联合大学。在西南联大,冯友兰是当时很有名的教授。2004年在清华大学中文系讲演时,杨振宁透露自己没选哲学系的课,可是,曾经偷偷到冯友兰的班上旁听过中国哲学史等,想听听冯友兰到底怎么讲课。

“惟我国家,亙古亙今,亦新亦旧,斯所谓‘周虽旧邦,其命维新’者也!”在1946年西南联大解散的时候,冯友兰写了西南联大纪念碑碑文。杨振宁多次说到,这篇碑文写得非常之好,将西南联大的精神、意义、影响都淋漓尽致地写出来了。

科学研究受《孟子》影响

对杨振宁而言,对自己影响最大的传统经典还是《孟子》。在《晨曦集》中,杨振宁提到他读初一时,父亲请来当时清华历史系的高才生丁则良带他学《孟子》。“我吸收中国文化的精神,我想比没念过《孟子》的要吸收得多。”

“三十岁后,我做人处世全靠孟子。”2015年,在纪念杨─米尔斯规范场理论六十周年时,杨振宁回顾了上世纪60年代初他和费曼等人关于物理学发展前景的争论,他认为现在来看自己的判断是正确的,而之所以正确,也在于他受到“吾日三省吾身”的儒家文化的影响。

在《晨曦集》中杨振宁表示,自己非常推崇鲁迅,认为鲁迅的散文是尖锐的、一针见血的,对旧社会的解剖很透彻。