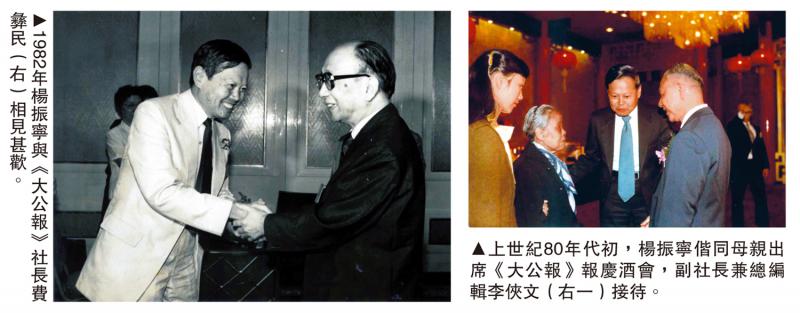

图:上世纪80年代初,杨振宁偕同母亲出席《大公报》报庆酒会,副社长兼总编辑李侠文(右一)接待。

得悉杨振宁教授昨日(18日)在北京逝世,虽然不太感到意外,到底已103岁高龄,近年亦已长居医院,但仍不免一阵怅然。从此世上少了一位能人智者,物理学界少了一位泰山北斗式的人物,而对笔者个人来说,失去的是一位40多年来爱护扶持有加的长者和一份亲切持久的情谊。如同不少人对长辈一旦溘逝的心情一样,笔者此刻最强烈的感受就是为什么不在杨教授晚年仍健在的时候多去北京探望,陪他聊天?

杨教授是很会体贴人的,明知我“科盲”,他会主动聊30年代上海文坛和笔者先父叶灵凤的一些“恩怨”逸事,会聊香港报纸的不同背景和报道取向,甚至会聊其父杨武之教授生前会唱京剧《四郎探母》中的“杨延辉坐宫院自思自叹”,总之“绝无冷场”,绝不会令你感到答不上口,自惭形秽。而今日斯人已骑鹤西归,今后也再无聆听教益以至不知天高地厚“逗乐”大科学家的机会了。

不过,回想起40多年前在广东从化华裔物理学家粒子理论会议初次见到杨教授的情景,仍历历在目、如在眼前。那是中国科学院召开的一次学术盛会,杨振宁和李政道首次在诺奖之后同场活动,盛况空前。杨教授在开幕礼上致辞,提到中华民族“物华天宝,人杰地灵”,笔者未听懂。会后追问,杨教授看看笔者:“你哪家报社的?”笔者答香港《大公报》,杨教授就说:“香港中环有家商务印书馆,你到那里买本《唐诗三百首》读读。”然后说这是唐代诗人王勃《滕王阁序》中的名句。

笔者当然“听话”回港后买了《唐诗三百首》,但同时也许下“宏愿”,日后一定要有所表现,让杨教授“另眼相看”。

机会来了,80年代初,杨教授在中文大学演讲《读书教学四十年》,从童年讲起到首次访问新中国,内容非常精彩,从下午3时讲到6时多,笔者回到报社已是晚上8时,打开录音机坐下就写,饭也顾不上吃,直到翌日凌晨2时把2万多字全文纪录整理出来,第二天图文并茂两大版见报。当天下午,杨教授电话就打来了,说非常高兴,还问了马临校长,这3小时的演讲,中大整理要花多少时间?马校长说最少得两个人一个星期。其后演讲文本出版,杨教授专门在上面写了一段话送给我,说我对此作出了“很大贡献”。

不止如此,还有一次活动中猜灯谜,杨教授出了一个谜面,说答对有奖,谜底是一个字,我不假思索就猜对了是“赣”字。过不多久,我收到从美国寄来的一个小包裹,内里是英国版画家比亚兹莱的作品集,杨教授在扉页上写道:“你的奖品。比亚兹莱是你父亲喜欢的画家,希望你也喜欢。”杨教授就是这么一位好玩的、毫无架子的大科学家。

于国于家 一生重情

杨教授一生重情,于国于家、对人对事,都是情字先行。记忆中杨教授有两段“情”最动人。

一是母子情。杨教授自小与母亲罗孟华女士相依为命,直到7岁才首次见到父亲。杨母是小脚农村妇女,不识字,常担心留洋回来的丈夫会不要他们母子,对小振宁说你爸回来不要我们了,我就带你“吃教”去,就是到教会去吃救济粮。当然,杨武之教授留美归来,立即将振宁母子接到了清华,相守一辈子。而此后杨振宁对母亲极为孝顺,在中大访问期间特意将母亲从上海家中接来香港同住,有空就开车带母亲逛山顶浅水湾,一些重大场合也带同母亲出席,像个小孩子般高兴地向人介绍:“这是我妈妈。”

杨教授另一段令人感动的“情”是与邓稼先之间的手足情。两人自小一同在清华园长大,留美曾同室,后邓稼先决定回国,头一个告诉的就是杨振宁。

但杨教授那时正大力追求杜致礼,研究工作亦如日方中,未有作出同行决定。这之后,一个拿了诺贝尔物理奖,为中国人增光,一个令罗布泊升起了蘑菇云,为中国人争气。70年代初杨振宁首次访京,欲晤名单上第一个就是邓稼先。直到100岁大寿活动上,杨振宁给已故的邓稼先写了一封信,其中最重要的一句话就是借用屈原名句:“但愿人长久,千里共婵娟”,“婵娟”二字改为“同途”,杨振宁要说的是,我们爱国同途,我未负你。