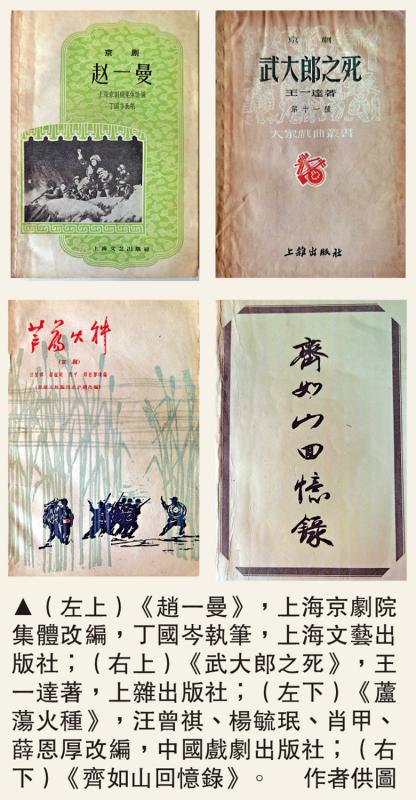

图:(左上)《赵一曼》,上海京剧院集体改编,丁国岑执笔,上海文艺出版社;(右上)《武大郎之死》,王一达著,上杂出版社;(左下)《芦蕩火种》,汪曾祺、杨毓珉、肖甲、薛恩厚改编,中国戏剧出版社;(右下)《齐如山回忆录》。\作者供图

我对京剧的认知是从流行一时的“样板戏”开蒙的,很多唱段都会哼哼,很多台词都会背诵。但是,若论对中国传统戏曲的整体认知,却是后知后觉。直到成年进入《天津日报》,才算是初入门径。这,还要感谢我在报社农村部时,遇到了几位“超级戏迷”。

年轻人的好处就是“近朱者赤”,你跟什么样的老师、同事乃至玩伴相处,天长日久,无形中就会受到薰染。农村部里懂戏的人不少,首席戏迷就是副主任王宗荫。他是地道天津人,天津人对京剧的喜爱是浸透骨髓的,加之他还一度被调到《北京日报》做编辑,对京城的戏圈也略知一二,理所当然地就成了我在戏曲方面的“启蒙老师”。我们二人都家住南开区,每天上下班骑车可同行几里地,这一路就成了师徒传授戏曲杂学的最佳时机。我那点关于京剧的知识,几乎都是在同行路上听来的。

另一位副主任陈礼章是浙江人,久居天津,是个超级越剧迷。有一段时间我归他分管,每次带着我下乡采访,吃住行都在一处。随之,我的耳朵里便塞满了越剧的杂学,什么越剧“十姊妹”沪上罢演啦;什么越剧早期名叫“的笃班”,后来才被正式命名为越剧啦;什么越剧诸位名小生的唱腔特色和区别啦,等等。我对越剧本是一头雾水,几趟下来,从耳朵灌进去的东西就慢慢入心了,刚好当时越剧电影《红楼梦》复映,陈主任对剧中人物一个个细说端详──不是文学意义上的人物分析,而是演员们各自唱法和表演的风格和流派,如数家珍。对我来说,简直就是一堂堂“强化越剧课”。就这样,我也时常可以跟小伙伴们“炫耀”一番自己听来的越剧杂学了。

可巧,部里还有一位老编辑是安徽人,名叫韩国珍,在《安徽日报》工作时与红极一时的黄梅戏演员严凤英、王少舫、潘景莉等人都熟。她一度被委派当我的编稿老师,于是,一边传授编辑技巧,一边讲解“黄梅戏”,又成了我们师生二人的办公室常态……

想想看,我本来就喜欢电影和话剧,如今又遇到这几位戏曲高手,那戏瘾也就愈发膨胀了。不过,当时进剧场看戏的机会委实不多,我的戏瘾只能靠“淘剧”来满足。我最早淘到的戏曲书籍,是《中国十大古典悲剧集》和《中国十大古典喜剧集》,以及《西厢记》《桃花扇》《长恨歌》《牡丹亭》等名剧单行本,后来又淘到一本厚厚的《戏曲全书》,里边集纳了数十个剧本。读这些剧本只是一个“打底子”的阶段。此后的“淘剧”就逐渐深入了,开始寻觅更专业、也更早期的戏剧作品,比如齐如山、翁偶虹等老一辈戏曲名家的回忆录和作品集,还有历史学家来新夏等人写的《谈史说戏》、沪上大学者王元化写的《清园说戏》以及藏书家黄裳写的《旧戏新谈》等等。这些书使我对传统戏曲的发展演变、各种程式以及各种流派等,也有了更多的涉猎,我的戏曲“杂货舖”也更加丰富了。

我淘来的京剧旧书不如话剧书多,但各有特色。比如一九五九年由上海文艺出版社出版的京剧《赵一曼》(上海京剧院集体改编,丁国岑执笔),主演是荀派名家童芷苓,还有在《智取威虎山》中扮演杨子荣的武生童祥苓和扮演栾平的名丑孙正阳,也都在《赵一曼》中担任重要角色。戏虽然从舞台上消失了,可剧照却历历分明地印在书里,多少可以满足我“照本看戏”需求。还有一个旧本子是王一达编剧的《武大郎之死》,这是由马彦祥主编的“大众戏曲丛书”之一种,由上杂出版社于一九五一年初版,我淘得的这本则是一九五三年的第三版。只可惜这个版本没有附上演出剧照,只能靠想像照本读剧了。不过,读戏曲剧本与读话剧剧本有一个明显的区别,就是里边有很多段落是带韵的。京剧的唱词一般都比较雅致,有古典诗词的韵味又不是格律诗,有新诗的节奏也并非白话诗,是一种特殊的韵文。还有些念白,像是打油诗,也像大白话,风趣幽默,很接地气。比如该剧第二十四场,写武松原本想为武大郎申冤,去衙门告状,结果县太爷不但不接状子,还打了武松四十大板。此时武松有一段念白:“赃官哪!不准俺的状,重责哄下堂,一心袒护西门庆,看来定是贪了赃……公道全不讲,王法丢一旁,可恨赃官受了贿呀,他、他、他不与俺作主张!”读着这样的句子,你似乎可以“听到”那有板有眼的念白,激愤而铿锵──这不啻是“照本看戏”的独特魅力。

我淘到最有意义的京剧剧本,要推《芦蕩火种》了。这是中国戏剧出版社一九六四年出版的,署名是汪曾祺、杨毓珉、肖甲、薛恩厚,改编自同名沪剧。我们都知道《芦蕩火种》是后来“升格”为样板戏的《沙家浜》的母本,而《沙家浜》上演和出版之时,都不再署名了。而这本旧书可能就是该剧作者署名的最原始的明证了。

可巧,我还读过该剧编剧之一杨毓珉先生的回忆文章《汪曾祺的编剧生涯》,其中讲到:“改编《芦》剧仅用十天左右,集体讨论分头执笔。但其中主要场次,如《智斗》《授计》都是汪曾祺写的,他的唱词通俗易懂,合辙押韵,舒展贴切,而且极口语化,像‘人一走茶就凉’这样的警句是很少有人能写得出来的。”杨先生还直接回应了社会上对《芦蕩火种》原创与改编等争议性的问题,他把沪剧和京剧两段阿庆嫂的唱词摆在一起,让人一目了然看清了汪曾祺的“改编”,确实是技高一筹,更有韵味。

如今,《沙家浜》已是家喻户晓的名剧,而《芦蕩火种》却渐渐被世人淡忘了。作为自小就对样板戏耳熟能详的“戏迷”,我更喜欢一边手捧着原版的《芦蕩火种》,耳听着熟悉的《沙家浜》的旋律,一边比对着戏文,一种时空间隔的沧桑感,不禁油然而生。