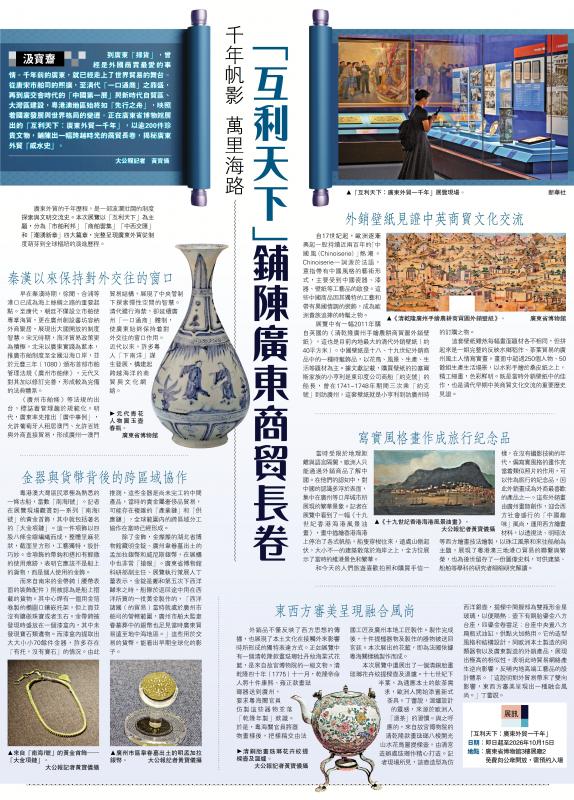

图:“互利天下”铺陈广东商贸长卷

到广东“扫货”,曾经是外国商贾最爱的事情。千年前的广东,就已经走上了世界贸易的舞台。从唐宋市舶司的熙攘,至清代“一口通商”之鼎盛,再到广交会时代的“中国第一展”与新时代自贸区、大湾区建设,粤港澳地区始终如“先行之舟”,映照着国家发展与世界格局的变迁。正在广东省博物馆展出的“互利天下:广东外贸一千年”,以逾200件珍贵文物,铺陈出一幅跨越时光的商贸长卷,揭秘广东外贸“威水史”。\大公报记者 黄宝仪

广东外贸的千年历程,是一部波澜壮阔的制度探索与文明交流史。本次展览以“互利天下”为主题,分为“市舶利邦”“商舶云集”“中西交汇”和“潮涌新章”四大篇章,完整呈现广东外贸从制度萌芽到全球枢纽的演进历程。

秦汉以来保持对外交往的窗口

早在秦汉时期,徐闻、合浦等港口已成为海上丝绸之路的重要起点。至唐代,朝廷不仅设立市舶使专掌海贸,更在广州创设蕃坊容纳外商聚居,展现出大国开放的制度智慧。宋元时期,海洋贸易政策更为积极,北宋以广东实践为蓝本,推广市舶制度至全国沿海口岸,并于元丰三年(1080)颁布首部市舶管理法规《广州市舶条》,元代又对其加以修订完善,形成较为完备的法典体系。

《广州市舶条》等法规的出台,标志着管理趋于规范化。明代,广东率先推出“广中事例”,允许葡萄牙人租居澳门、允许百姓与外商直接贸易,形成广州─澳门贸易结构,展现了中央管制下探索弹性空间的智慧。清代虽行海禁,却延续广州“一口通商”体制,使广东始终保持着对外交往的窗口作用。近代以来,许多粤人“下南洋”谋生发展,构建起跨越海洋的商贸与文化网络。

金器与货币背后的跨区域协作

粤港澳大湾区民众极为熟悉的一条古船,当数“南海I号”。记者在展览现场观赏到一系列“南海I号”的黄金首饰,其中就包括著名的“大金项链”。这一件项饰以四股八条金线编织而成,整体呈麻花状,截面呈方形,工艺独特,设计巧妙。金项饰的带钩和搭扣有轻微的使用痕迹,表明它应该不是船上的货物,而是个人使用的金饰。

而来自南宋的金带銙(腰带表面的装饰配件)则被认为是船上搭载的货物。其中心焊有一个用金箔卷製的椭圆口镶嵌托架,但上面并没有镶嵌珠宝或者玉石。金带銙被发现时盛放在一个漆盒内,其中未发现宝石类遗物。而漆盒内提取出大大小小70余件金器,许多存在“有托,没有宝石”的情况。由此推测,这些金器是尚未完工的中间产品,当时的贵金属奢侈品贸易,可能存在复杂的“产业链”和“供应链”,全球范围内的跨区域分工协作在当时已经形成。

除了金饰,金灿灿的湖北省博物馆藏明金锭、广州韦眷墓出土的孟加拉银币和威尼斯银币,在展柜中也非常“抢眼”。广东省博物馆科研部副主任、展览执行策展人丁蕾表示,金锭是郑和第五次下西洋归来之时,船队于返回途中用在西洋所买的一批黄金制作的,“西洋诸国(的贸易)当时就处于广州市舶司的管辖范围,广州市舶太监韦眷墓葬中的银币也足见当时广东贸易远至地中海地区。”这些用于交易的货币,能看出早期全球化的影子。

外销壁纸见证中英商贸文化交流

自17世纪起,欧洲逐渐兴起一股持续近两百年的“中国风(Chinoiserie)”热潮。Chinoiserie一词源于法语,意指带有中国风格的艺术形式,主要受到中国瓷器、漆器、壁纸等工艺品的启发。这些中国商品因其独特的工艺和带有异国情调的装饰,成为欧洲贵族追捧的时髦之物。

展览中有一幅2011年购自英国的《清乾隆广州手绘农耕商贸图外销壁纸》,这也是目前内地最大的清代外销壁纸(约40平方米)。中国壁纸是十八、十九世纪外销商品中的一种时髦饰品,以花鸟、风景、生产、生活等题材为主。据文献记载,购买壁纸的拉塞尔斯家族的小亨利是东印度公司商船“约克号”的船长,曾在1741-1748年期间三次乘“约克号”到访广州,这套壁纸就是小亨利到访广州时的订购之物。

这套壁纸虽然每幅画面题材各不相同,但拼起来是一组完整的反映水乡稻作、茶叶贸易的广州风土人情写实画。画面中超过250个人物、50余组生产生活场景,以水彩手绘于桑皮纸之上,精工细画,色彩鲜明。既是当时外销壁纸中的佳作,也是清代早期中英商贸文化交流的重要历史见证。

写实风格画作成旅行纪念品

当时受限于地理距离与语言隔阂,欧洲人只能通过外销商品了解中国。在他们的认知中,对中国的认识多浮于表面,集中在广州等口岸城市所展现的繁华景象。记者在展览中看到了一幅《十九世纪香港海港风景油画》,画中描绘香港海港上停泊了各式帆船,船只穿梭往来,远处山峦起伏,大小不一的建筑散落于海岸之上,全方位展示了当时的维港景色和繁华。

和今天的人们旅游喜欢拍照和购买手信一样,在没有摄影技术的年代,偏写实风格的画作充当着类似照片的作用,可以作为旅行的纪念品,因此外销画成为外商最喜欢的产品之一。这些外销画由广州画师创作,迎合西方社会盛行的“中国趣味”风尚,运用西方绘画材料,以透视法、明暗法等西方绘画技法绘制,以珠江风景和来往船舶为主题,展现了粤港澳三地港口贸易的联系与繁荣,也为后世留存了一份图像史料,可供建筑、船舶等学科的研究者细细研究解读。

东西方审美呈现融合风尚

外销品不仅反映了西方思想的传播,也展现了本土文化在接触外来影响时所形成的独特表达方式。正如展览中有一个清乾隆款画珐瑯牡丹纹海棠式花篮,是来自故宫博物院的一级文物。清乾隆四十年(1775)十一月,乾隆帝命人将十件康熙、雍正款画珐瑯器送到广州,要求粤海关官员仿制这些器物并落“乾隆年製”款识。于是,粤海关官员将器物画样后,把样稿交由法国工匠及广州本地工匠制作。制作完成后,十件提档器物及制作的器物被送回宫廷。本次展出的花篮,即为法国依据粤海关样稿制作而成。

本次展览中还展出了一个清铜胎画珐瑯花卉纹提樑壶及温炉。十七世纪下半叶,为适应本土的饮茶需求,欧洲人开始添置新式茶具。丁蕾说,温炉设计的灵感,来源于欧洲人“温茶”的习惯。与之呼应的,来自故宫博物院的清乾隆款画珐瑯八棱开光山水花鸟图提樑壶,由清宫造办处珐瑯作精心打造。记者现场所见,该壶造型为仿西洋银壶,提樑中间握部为双瓶形金星玻璃,以便隔热;壶下有铜胎鎏金八方台座,四鎏金卷云足;台座中央置八方扁瓶式油缸,供点火加热用。它的造型风格和结构设计,同欧洲本土制造的同类器物以及广东制造的外销产品,展现出极高的相似性,表明此时贸易网络产生逆向影响,反哺内地高端工艺品的设计体系。“这说明对外贸易带来了双向影响,东西方审美呈现出一种融合风尚。”丁蕾说。

展讯/“互利天下:广东外贸一千年”

日期:即日起至2026年10月15日

地点:广东省博物馆3楼展厅2

免费向公众开放,需预约入场