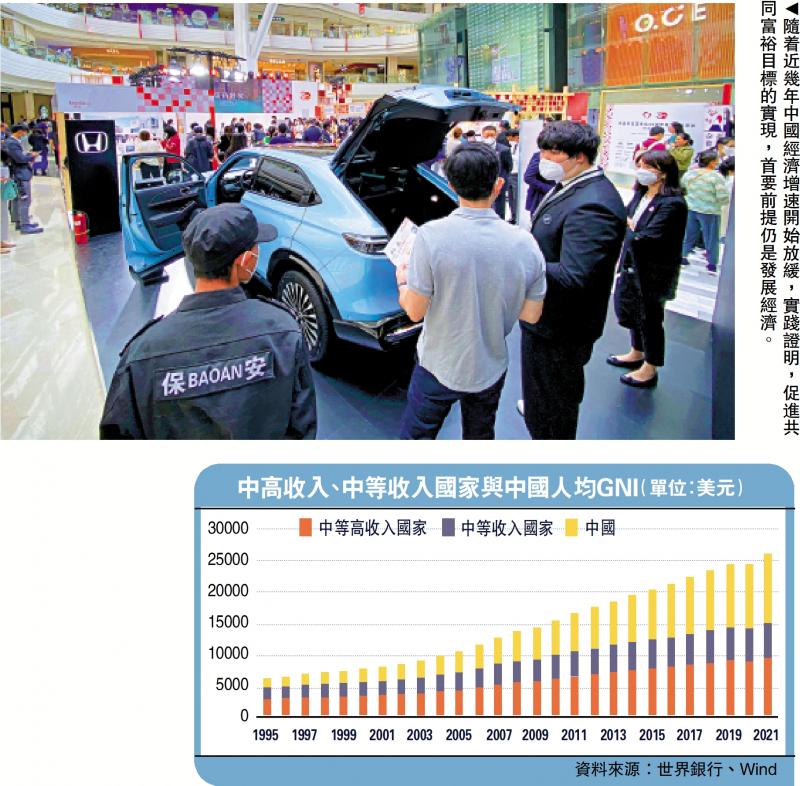

图:随着近几年中国经济增速开始放缓,实践证明,促进共同富裕目标的实现,首要前提仍是发展经济。

按照世界银行标准,中国在2019年成为中高收入国家,但从总量和规模上看,仍存在区域发展不均衡、城乡差距扩大化的趋势。未来必须坚持一切从实际出发,在共同富裕的根本目标指引下,统筹协调经济增长、民生福祉建设和社会发展,在经济高质量发展中促进高水平共同富裕。

“十四五”规划纲要提出,到2035年,全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。避免跨入“中等收入陷阱”需要高度关注居民收入差距扩大与财富严重分化现象,花力气解决好贫富差距扩大及由此衍生出的经济社会发展不平衡问题。

居民收入现实状况

其一,人均国民收入(GNI)实现大跨越,但距离高收入仍有较大差距。纵向比较,按美元不变价计算,中国人均GNI从1962年的约70美元升至1978年的200美元,属于低收入阶段。横向比较,依据世界银行公布的数据,中国人均GNI在1962年仅相当于世界平均水平的14.6%,2018年则达世界平均水平的85%,较1962年提升超过70个百分点。人均GNI增速方面,1996-2021年中国人均GNI的平均增速达到8%,同期中高收入、中等收入国家这一数值分别约4.3%、5.0%,中国的增速明显快于后二者。值得注意的是,随着近几年中国经济增速开始放缓,中国人均GNI出现放缓迹象。

其二,居民储蓄率呈持续下滑态势,人均可支配收入仍偏低。过去十五年来,整体看中国储蓄水平呈持续下降趋势。根据世界银行数据,主要表现在两个维度:(1)淨储蓄占GNI比重。1982-2019年间中国淨储蓄占GNI比重均值为29.41%,高收入和中高收入国家分别为5.58%、15.76%,而中国在2008年达到历史高峰38.5%后持续下降,2019年更降至27%。(2)总储蓄占GNI比重。1982-2019年间中国总储蓄占GNI比重均值为42%,高收入和中高收入国家分别为21.89%、29.26%,而中国在2010年达到历史高峰51.55%后持续下降,2019年更降至43.92%。与高收入和中高收入国家相比,中国居民储蓄率仍居于较高水平,但存在储蓄率下降的趋势。

其三,城乡居民收入差距仍较大,不同群体收入有所分化。1978年后,中国大力推进东部沿海城市开放开发政策,促使资金、技术和人才等在核心城市群集聚,大规模城市化带来发展红利,推动城镇居民收入和财富快速积累。农村地区率先通过家庭承包责任制和发展乡镇企业开启市场经济,但由于农业经济增收有限,农村地区经济发展相对滞后,很难享受到沿海城市政策驱动和产业集聚带来的收入增长机会。世界不平等数据库(WID)数据显示,中国农村地区前10%和后50%的群体收入份额差距从1978年的-1.58倍扩大至2015的23倍;同期,城镇地区这一数值从1978年的-13倍扩大至2015的14倍。数据直观反映了城乡内部出现的收入分化现象。

其四,居民收入仍以工资性收入为主,其他收入占比偏低。国家统计局城乡一体化居民收入与支出年度调研结果显示,中国居民的收入仍以工资性收入为主,经营、财产以及转移淨收入等占比仍然偏低,而且居民工资性收入的增幅并不高,2013-2020年间中国居民工资性收入的占比在逐渐下降。《中国居民收入分配年度报告(2017)》数据显示,中国居民收入在国民收入分配中的比例自1998年以来持续下降,已经累积较大降幅。虽然2009年后这一下降趋势得以逆转,但回升速度仍较慢。

未来发展路径选择

第一,以经济高质量发展为主线,夯实共同富裕物质基础。实践证明,促进共同富裕目标的实现,首要前提仍是发展经济。一是通过科技创新驱动高质量发展,深化供给侧结构性改革,实现经济方式和发展模式的转型;二是强化跨周期政策调节力度,精准把控财政与货币政策实施力度、空间和预期,深化“六稳六保”政策;三是进一步推动产业链结构升级和加大科技创新,稳妥推进新旧动能转换,为经济增长赋能,为企业和居民拓宽财富增长空间。

第二,稳妥化解地方债务风险,促进地方经济健康运行。地方债务风险关系到地方经济和民生发展。一是要统筹制定完善地方债务和隐形债务风险处置应对方案,严格贯彻落实地方债务风险处置、地方发债融资以及地方融资平台监管规定;二是要严格规范地方举债行为,持续落实《预算法》等法律法规条款,针对地方政府发债给予明确标准,设定“红线”和“底线”;三是规范地方政府部门依法偿债,对地方政府的举债、偿债、担保等进行严格规定,保障民营资本合法权益,维护地方政府信用和信誉。

第三,重视民生事业发展,更好地促进人民美好生活。一方面,健全城乡社会保障机制建设,积极应对人口老龄化。积极应对人口老龄化问题需要综合施策。一是各地方要贯彻落实国家应对人口老龄化的政策部署,从养老产业、社会保障和公共服务供给等多个层面健全政策体系;二是要健全城乡一体化社会保障制度,防止出现“因病致贫”、“因教致贫”问题,推动全民社会保障体系覆盖,完善大病医保统筹;三是要加大金融扶贫力度,借助金融扶贫、产业政策扶持等有效举措,完善配套公共交通、医疗、教育以及社会福利机构,满足城乡居民公共服务需求。

第四,加大人力资本教育投入,重视中低收入群体教育培训。从单纯依靠人口红利走向创新驱动的高质量发展,需要进一步加大人力资本教育投入,激活人力资本红利。面对当前中国“人口红利”逐步消退的现实,一方面应进一步挖掘工程红利、人力资本红利,既要重视高等教育质量,也要促进城乡教育发展均衡,另一方面需要强化职业教育与高等教育的有效衔接,兼顾中等职业教育与高等职业教育发展,培育更多专业化、实用性人才,促进人力资本加快提升,增强人口红利优势。

结论与展望

如果按照历史经验数据,即中国人均GNI达到6%-8%的增速,中国未来数年内将能够跨入到高收入国家行列,但考虑到经济放缓,人均GNI的增速也会走弱。笔者预计要实现人均GNI到2万美元的目标仍需付出巨大努力,假设人均GNI的平均增速设定在4%-4.5%,初步预估需要三至五年的时间达到高收入国家门槛(2022年标准)。

对此,必须坚持系统观念,一方面要着力解决历史遗留问题,全面深化改革,稳步扩大高水平开放,加快构建“双循环”新发展格局,以共同富裕为根本目标,注重经济增长的质量和经济社会、生态的发展均衡;另一方面,要吸取一些国家的经验教训,加快通过制度优化和深化改革等综合举措释放要素生产活力,在发展中解决城乡发展不平衡和贫富差距等问题,不断提高居民可支配收入,扩大中低收入群体收入占比,促进共同富裕取得实质性进展。

同时,也要妥善应对外部不确定性不稳定性的挑战,防范化解外部地缘政治变局、经济金融竞争加剧以及经贸“脱钩断链”等风险,建立完善更加多元、立体和可替代的宏观治理机制。有关机构研究测试,假设全要素生产率增速每年提升0.06个百分点,2023-2035年年均潜在经济增速可达到4.59%,即可实现“2035年经济总量较之于2020年翻番”的目标。无论是从潜在经济增速、规模体量还是产业升级等维度来看,中国经济仍有巨大潜力空间,将有望实现人口规模巨大的现代化,跨过中高收入国家并向高收入国家行列迈进。

(本文仅代表个人观点)