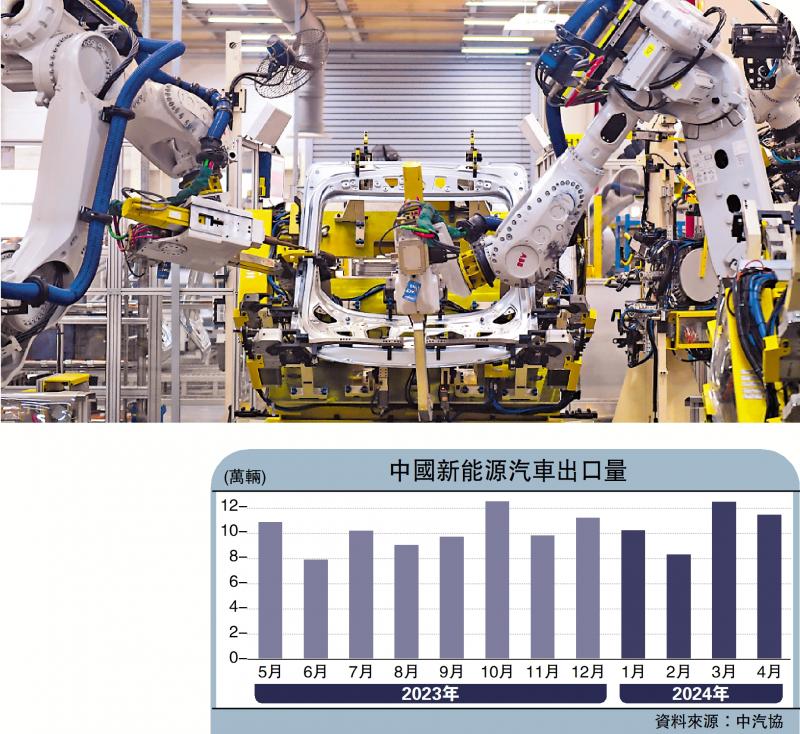

图:中国制造的新能源车热卖,也为全球环保事业做出积极贡献。

随着共建“一带一路”的深入推进,中国与共建国家之间的经贸合作日益紧密,而“中国制造”在此过程中起到关键的推动作用。从“中国制造”到“中国创造”,从“中国产品”到“中国品牌”的转变,也进一步助力“一带一路”向前推进。

早在约二十年前,美国作家萨拉.邦焦尔尼在《离开中国制造的一年》一书中给出了结论:“美国人完全无法摆脱‘中国制造’。”实际上,无法摆脱中国制造的不只是美国人,而是全球民众,而且这也不仅是今天才发生的,而是早已如此。

千年之前,中国就已向全球提供“中国制造”的产品:丝绸、陶瓷和茶叶。当时,这些产品引领世界发展,带动全球科技、社会进步。这种情况类似于现在美国的“三片”输出:薯片(美国快餐文化)、影片(美国自由民主的文化价值观)、电脑芯片(美国的创新文化),推动了全球相关产业的发展。

今天,中国向全球推广新时期的“中国制造”产品──高铁、移动支付、电子商务和新能源汽车。其中,高铁技术在中老铁路和雅万高铁等项目中的应用,提升了共建国家的交通运输能力和区域经济一体化水平;移动支付技术的推广,简化了国际贸易的支付流程,提升了金融普惠性;电子商务尤其是跨境电商的发展则扩大了市场规模,促进了消费升级和中小企业的发展;新能源汽车作为更加绿色环保的交通工具,带给全球汽车业的不仅是低碳、智能的新技术,也为全球环保事业做出积极贡献。

以新能源汽车为例,2023年中国的新能源汽车出口120.3万辆,按年增长77.6%。期内,比亚迪累计销售超300万辆,成为全球新能源汽车销量冠军,覆盖逾70个国家和地区。

中国制造的新能源汽车引发全球关注,在上海车展和慕尼黑车展引起了非常大的反响。一些外国汽车企业的技术人员甚至趴在中国新能源汽车的车底下研究,希望了解为何中国新能源车能够领先全球。特斯拉行政总裁马斯克更在2024年1月的公司财报电话会议上直言,“如果不设置贸易壁垒,中国车企几乎可以摧毁世界上大多数公司。”

广受国际市场青睐

包括新能源汽车在内的中国制造产业,愈来愈获得“一带一路”共建国家的信任和购买,相信至少包括以下几个原因:

其一,“一带一路”倡议的提出和实施,为中国与共建国家提供了更多的合作机会和平台。中国与“一带一路”共建国家签署了一系列贸易和投资协议,建立了多种合作机制。这些协议和机制包括关税减免、投资保护、贸易便利化等措施,为“中国制造”进入他国市场提供了有力的支持和保障。同时,凭借共建产业园区、技术转移和合作研发等方式,使得中国与这些国家在产业链和价值链上的合作也在不断深化,进一步增强了互信和互利共赢的基础。

特别要指出的是,中国过去四十年来在广泛而深入的基建积累,奠定雄厚的实力基础。因此,中国凭借强大的基建能力和坚实的底蕴,帮助共建国家实现大量基础设施建设,包括雅万高铁、蒙内铁路等标志性项目,不仅提升了共建国家的交通便利性,也为“中国制造”走出国门创造更好的条件,充分证明中国有能力将发展成果惠及更多国家和地区,推动构建人类命运共同体。

其二,中国在“一带一路”建设中注重因地制宜,帮助当地发展经济,除了交通基础设施外,还包括电力等基建。例如,中国帮助非洲和拉美国家建设水电、光伏发电,这些新能源项目也为当地的工业化城镇化注入动力。这显示出,中国在与共建国家的合作中,并非只关注自身盈利,更注重与当地的实际需求相结合,增强了中国制造产品在当地的信任度。

其三,中国制造业近年来技术水平和质量迅速提升。中国企业不断加大研发投入,采用先进的生产技术和管理方法,提高了产品的质量和性能。许多中国制造的产品,如电子产品、家电、机械设备等,都达到国际标准,甚至在部分行业处于领先地位。这些高质量的产品赢得“一带一路”共建国家消费者和企业的认可和信任。

其四,“一带一路”倡议推动了中国与共建国家之间的基础设施,尤其交通和物流网络的完善。高铁、港口、公路的建设和升级,大大提高商品运输的效率,降低物流成本。这让中国制造的产品能够更快速、更经济地进入这些国家市场,增强中国制造产品的可获性和竞争力。

其五,随着中国企业在国际市场上的不断扩展和品牌建设,“中国制造”的品牌形象也不断提升。许多中国企业通过国际化的市场推广策略和优质的售后服务,赢得“一带一路”共建国家消费者的信赖。同时,通过参与国际展会、举办产品推介会等方式,中国企业积极开拓国际市场,提升品牌知名度和影响力。

其六,“一带一路”倡议不仅是经济合作的桥梁,也是文化交流的平台。通过文化交流项目、教育合作和旅游交流等活动,中国与共建国家之间的民间互动和相互了解不断增强。这种文化与人文交流的深化,增进民众之间的友谊和信任,为“中国制造”在这些国家的接受度与认可度提供良好的社会基础。

警惕保护主义抬头

在“一带一路”倡议下,中国与沿线国家的经贸合作不断深化,“中国制造”的产品广受共建国家民众欢迎,但同时也出现一些挑战。

其一,面对更加广阔的市场和多元化的消费需求,“中国制造”需要进一步提升产品质量和技术含量。过去,“中国制造”以低成本、大规模生产为主要竞争优势,但在当前全球经济环境下,共建国家的消费者对产品的品质和功能要求愈来愈高,这就要求“中国制造”加快转型升级,提高自主创新能力和核心竞争力。

其二,随着国际贸易保护主义抬头,一些国家对进口商品的安全标准和技术细节提出更高要求。“中国制造”在出口过程中可能面临更多的贸易壁垒和技术障碍,需要加强与国际标准的对接和认证工作,提升产品的国际竞争力。

其三,虽然中国在智能制造方面已取得进展,但在全面推进制造业数字化转型方面仍有提升空间,仍需努力加大工业互联网、人工智能、物联网等新技术的应用,推动制造业向智能化、数字化方向发展,提高生产效率和产品质量。

其四,全球供应链的不确定性增加,对中国制造业供应链的韧性和灵活性提出更高要求。中国企业需通过多元化供应链布局,减少对单一市场和资源的依赖,提升供应链风险管理能力,同时进一步拓展国际市场,加强全球化布局,提升中国制造在全球市场的竞争力。

其五,虽然“中国制造”在性价比具有优势,但在某些国际市场上,品牌形象仍需进一步提升。加强质量控制体系,提升产品精细化和可靠性,同时加大品牌建设力度,增强“中国制造”品牌在国际上的知名度和美誉度,是未来发展的重要方向。

面对共建“一带一路”带来的新挑战和新问题,“中国制造”正在积极寻求转型与升级。首先是加强自主创新能力,提高核心技术研发水平。企业应加大研发投入,培养高素质的研发人才,推动产学研一体化发展,形成具有自主知识产权的创新成果。其次是优化产业结构,提升产品质量和附加值。通过引进新技术、新工艺和新设备等手段,改造传统产业,培育新兴产业,实现由低端制造向高端制造的跨越。再次是注重品牌建设,提升品牌影响力。企业要树立品牌意识,加强品牌营销和网络建设,提高品牌知名度和美誉度,实现从“中国制造”到“中国品牌”的转变。

可见,从“中国制造”到“中国创造”,从“中国产品”到“中国品牌”的转变,中国的产品通过“一带一路”倡议的实施,既更好地适应全球化发展趋势和市场需求变化,又推动共建国家的基建、金融普惠、绿色环保和贸易便利化,为共建国家民众带来实在的好处,更提升中国产品的国际影响力,为全球经济合作和发展注入新的活力和机遇。

(注:梁海明为海南大学“一带一路”研究院院长,冯达旋为名誉院长)