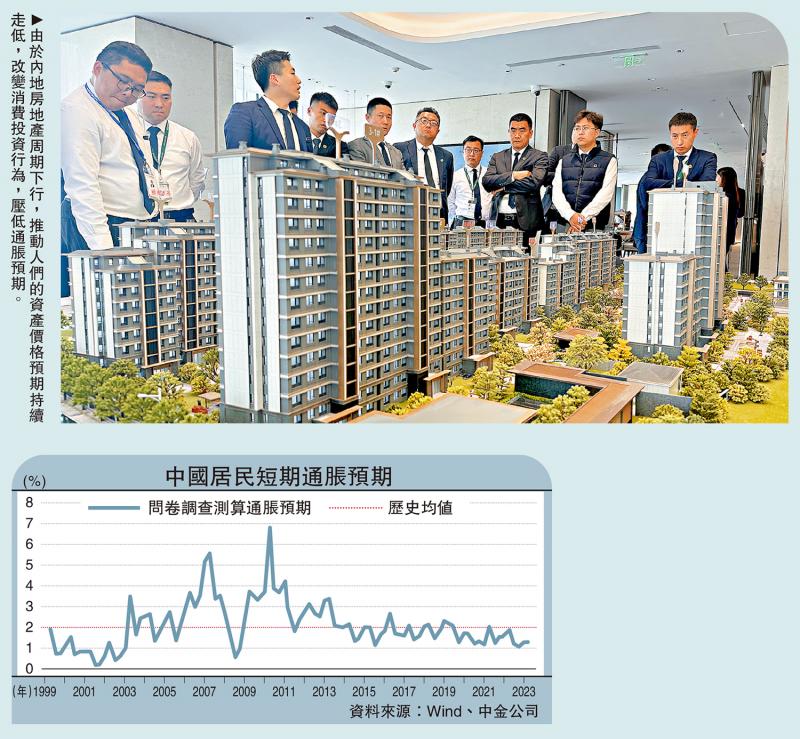

图:由于内地房地产周期下行,推动人们的资产价格预期持续走低,改变消费投资行为,压低通胀预期。

全球经济进入“大分化”时代,中美通胀分化是重要体现。尽管黄金、铜、石油等大宗商品价格大幅上涨,中国广义货币供应超300万亿元人民币,而通胀却始终在低位运行,究竟是什么因素在起作用?

通胀预期并非真实通胀,但与真实通胀密切相关,在通胀周期中扮演着重要角色。一方面,通胀预期具有“自我实现”特征,可以通过改变经济主体的消费、储蓄和投资行为影响真实通胀。另一方面,真实的通胀水平变化又可以影响通胀预期,二者之间存在相互加强的正反馈机制。

通胀预期的重要性,也体现在对货币政策效力的影响上。如果降低利率不能改变公众的通胀预期,那么即使名义利率降到0%附近,实际利率可能仍然偏高。当前,中国进入金融周期下半场,增长和通胀的下行压力上升,引导和管理通胀预期变得更为重要。

在分析通胀之前,我们首先需要相对准确的衡量通胀预期,经济学中常用的方法很多,其中最简单、直接的方法是调查统计测算法。

中国人民银行每个季度进行全国性的居民储蓄问卷调查,受访者为50个城市的储蓄网点随机抽取的2万名城镇储户,其中有关物价看法的问题是“您预计未来3个月的物价水平将比现在如何变化”,设计的选项包括“上升”、“下降”和“基本不变”(2009年第二季起增设了“看不准”选项)。

我们分别利用淨差额统计测算法,以及基于高斯、均匀、Logistics三种分布形式的Carlson-Parkin概率测算法对百分比数据进行了处理,并取均值得到居民短期通胀预期数据。配图中可以看到,2022年以来居民短期通胀预期逐渐走低,低于2%左右的历史平均水平,触及2015至2016年(工业生产者出厂价格)PPI连续54个月为负时的预期水平,但仍高于1998至2002年亚洲金融危机后的物价预期最低点水平。

影响通胀预期的机制很多,我们认为过去几年中国通胀预期下行、尤其受到微观主体的预期和行为影响:资产价格预期变动引致微观主体行为调整,压低真实通胀水平,导致通胀预期下行。

房产占居民资产近六成

过去几十年,影响宏观经济基本面及微观经济体财富和收入最重要的资产之一就是房地产。数据显示,房产在居民资产配置中的占比近六成,是微观主体投资组合中最为关键的资产。因此,房地产价格预期是当前居民和企业行为的重要依据。鉴于此,对于中国通胀预期走低的一个合理解释可能是:微观主体的房价预期走低,居民资产配置开始调整──降低房产配置,提高定期存款占比,减少消费和投资。这些经济行为导致真实通胀走低,最终又会强化微观主体对低通胀的预期。

那么,为什么增加货币投放却没有拉升通胀预期呢?我们认为关键在于资产价格预期改变了经济主体消费投资行为。货币投放形成通胀预期的重要前提是,货币能够最终流入到实体经济中,信用得以扩张或货币投放的速度大于信用萎缩的速度。不同于货币投放,信用的扩张或萎缩是市场自发的行为,根本在于消费者和投资者对未来是否有信心。如果外部政策冲击没能成功更新微观主体的资产价格预期,改变其资产配置行为,仍继续存款或买理财,房地产、股市等信用扩张的重要载体缺失,资金“不转”或在金融系统内“空转”套利,信用无法明显扩张,通胀预期也难以扭转。

以日本为例,1990年代资产泡沫破灭后,日本采取零利率和量化宽松政策,但民众的资产价格预期没有根本扭转,前日本银行行长黑田东彦也曾提到“通货紧缩的影响留在日本人的思维方式中”,失去的三十年中,日央行扩表约15倍,但日本消费物价指数(CPI)累计涨幅却不足10%,通胀水平一直低位运行,通胀预期也一直低于日本央行2%的目标水平。

近期大宗商品价格上涨没带动通胀预期,则是由于商品只占通胀篮子的一小部分。当地产下行、资产预期调整改变大部分居民的投资消费行为时,社会总需求不足,仅靠大宗商品上涨难以逆转这一通胀的负向循环。

中国历史上出现过两轮物价向下压力较大的时期:1998至2003年,其间CPI、PPI最多曾连续27月、24月为负,负增长累计达39月、44月,最低值分别为-2.2%、-5.7%;2012至2016年,其间PPI连续54个月为负,最低值为-5.9%,CPI仍为正且均值在2%左右。

当前中国通胀虽走低,但PPI也仅连续19个月为负,CPI也转正。然而,不同维度测算的通胀预期水平数据却都触及甚至低于以往历史低位,究其原因,可能反映中国金融周期进入下半场,地产迎来结构性拐点,私人部门难以加杠杆,增长下行压力持续时间可能较长,微观主体的投资、消费行为发生转变,资产配置从地产转向储蓄,导致通胀预期面临持续时间更长、力度更强的下行压力。

与中国所处形势相反,海外主要经济体处于金融周期上半场,则容易形成结构性通胀上行压力。中美金融周期分化,导致两国通胀走势分化。

对于低通胀预期,市场上也存在其他解释。有观点认为,中国已于2013年前后经过了刘易斯第二拐点,城乡劳动力市场基本统一,劳动力市场进入均衡状态,通胀与产出缺口的关系变得紧密。疫情冲击,经济增长放缓,实际产出低于潜在产出水平,负向产出缺口扩大,压制了通胀。

我们认为上述观点可以部分解释当前通胀现状,但并不完整。首先,疫情的暂时性冲击无法解释真实通胀与通胀预期持续走弱,并且与增长下行形成了更强的负反馈。其次,2023年负向产出缺口并未超过亚洲金融危机冲击后的2002年,但2023年中至今的GDP平减指数却远低于2002年,仅从产出缺口的角度无法完全理解当前更大的物价下行压力。

楼市下行 影响消费投资意欲

根据本文分析,是资产预期调整进一步增加了通胀预期:房地产周期下行的影响是持续的,推动人们的资产价格预期持续走低,改变消费投资行为,压低通胀预期。

低通胀预期背景下,未来真实的通胀水平究竟会如何变动?从短期来看,我们认为在特别国债、猪价周期和去年下半年低基数效应的带动下,今年下半年通胀水平可能有所上升。

但通胀数字改善的背后或许是“数字的幻觉”。如上文所述,后疫情时代消费者的行为和理念都发生翻天覆地的变化,开始“有品质的简朴,有节制的丰盛”。即使今年名义CPI增速转正,但经济面临的主要问题仍然是房地产下行周期下,通胀预期偏低。

如何走出金融周期下半场?美国和日本的例子分别提供了正反两方面的借鉴。日本房地产价格高点在1991年,逆周期政策出台偏慢,僵尸企业未能及时出清,房地产泡沫破灭后长期拖累日本经济的活力。反观美国2008年进入金融周期下半场,信用紧缩,房地产价格明显调整,但美国通过强力财政货币政策协同,快速修复了银行的资产负债表,促进信用复苏,经济恢复相对较快。

金融周期下半场,房地产价格下行,信用传导不畅,仅靠货币宽松并不一定能传导到实体经济。此时财政与货币协同发力可能尤其重要。

通胀或通缩能否持续很大程度上由预期决定。如果政策及时和有力应对,中国不会陷入通缩。只要供给过剩和需求不足不改变通胀预期,其影响往往是“暂时性”的,不会导致通胀长期走低。这方面有益的参考来自1998至2003年,面对亚洲金融危机冲击,中国积极推动房地产市场化改革和国有企业改革,以及在2001年加入世界贸易组织,最终在坚持人民币汇率不贬值的同时走出低通胀状态。

目前中国地产政策持续优化调整,既支持需求,也发力供给,聚焦去库存。如果政策沿当前方向贯彻落地且继续加力,同时协同财政货币刺激,将有助于改善经济主体预期,让中国物价水平保持稳定。