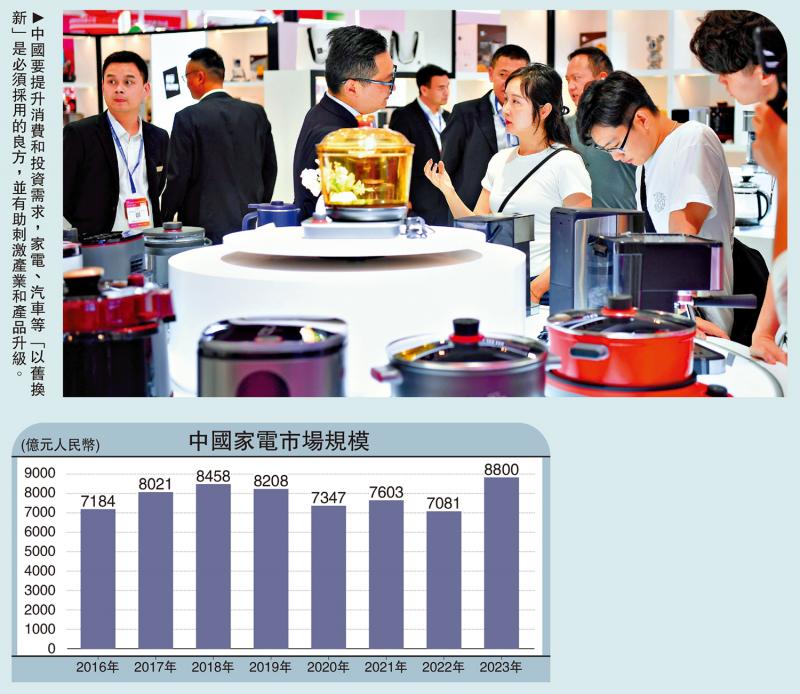

图:中国要提升消费和投资需求,家电、汽车等“以旧换新”是必须采用的良方,并有助刺激产业和产品升级。

今年3月,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。设备更新,是新设备置换旧设备;消费品以旧换新,为旧产品换成新产品,其实都是“以旧换新”。该文件指出今后中国经济发展的一条新途径,即各行业实行产品“以旧换新”。这一新途径针对当前宏观经济的主要矛盾精准施策,是推动经济高质量发展的重要举措。

过去46年中国经济实现了年均增长9%的强势崛起,根本原因一是改革开放解放了生产力,全要素生产率大幅提升;二是在1990年代中以前仍为短缺经济,即供不应求,内需驱动;三是新世纪加入世贸组织后对外贸易迅速扩张,外需驱动;四是人口在去年以前都是正增长,起码在前30年享受了庞大的人口红利。可是这些有利因素都在减弱。当前,经济实现中高速增长只有在解决需求不足和进一步提高全要素生产率两方面做文章。解决需求不足是在需求端发力,提高全要素生产率是在供给端改进。两者均不可偏废,但按补短板原则,首先应解决需求不足的问题。

刺激需求 带动产业升级

在宏观经济层面,需求就是GDP在支出端的三大组成部分,即最终消费、资本形成和淨出口,或简单地说的“三驾马车”,即消费、固定资产投资和出口。需求不足意味着这“三驾马车”的现有马力不够,即消费在趋向饱和的情形下增长放缓,固定资产投资因产能过剩扩张受限,出口则由于外部环境恶化难以持续增长。因此,经济要中高速增长并提高质量,就需要提升需求,而出口需求由外部环境决定控制不了,我们能够做的就是提升国内的消费和投资需求。

在现有消费趋于饱和与工业产能过多的情况下,要提升消费和投资需求,“以旧换新”是必须采用的良方。同时,“以旧换新”对产业和产品升级,从而提高经济质量的意义也不可忽视。一方面,当前中国很多旧产品的质量难以令人满意。以汽车为例,目前“国三”及以下排放标准的乘用车超过1600万辆,其中车龄15年以上的超过700万辆,显然都已过时。另方面,中国新产品的质量已接近甚至引领现代化标准,如在绿色方面引领绿色标准,在数字方面向智慧标准迈进。因此,“以旧换新”将促使中国产业产生跳跃式的升级。

提升生活质量 淘汰旧产品

若严格衡量,当前中国相当多的旧产品质量上尚在中低水平,离现代化标准仍有差距。比如城镇居民住房,据第七次全国人口普查,2020年城镇居民住房人均面积38.6平米,套房比则市场估计在1.1左右,均接近发达国家的标准。但必须看到,城镇居民住房中,不到一半是2000年后建造的商品房,而其余一半多为非商品房,大部分在2000年前所建。应该承认,非商品房中的大部分,涉及4亿左右的城镇居民,各方面的质量都离现代化的住房标准有很大差距,迟早需要置换。因此,如果中国消费和产业结构要实现现代化,大量中低质量的旧产品就必须被淘汰,代之以高质量的新产品,也就是“以旧换新”。从提升经济质量的角度,“以旧换新”也是必走之道。

对“以旧换新”,有人会质疑,以经济学逻辑拆解这些质疑是我们理解“以旧换新”意义的关键所在。

质疑一:这是浪费,值得吗?旧的并不是不能用,为何要换呢?从个人或企业角度,能用不见得就用得舒服,就像各家都有家电,但很多功能不强且经常会坏,使人烦恼;每人都有房子住,但很多老旧、空间狭小与配套欠缺,令人不适;厂房都有设备,但很多陈旧落后,仍需人工操作,产出效率低下,产品质量不佳,还要经常维护,让企业家头疼。

所以,要用得舒服,就必须以新的家电、住房或设备取代旧的。取代完后用得更舒服,就是消费或产业升级,就是值得的。这正是现代经济发展与增长的意义所在。在温饱问题已经解决的时代,我们追求经济发展与增长就是为了使生活变得更加美好。

质疑二:人为地制造需求和GDP应该吗?从经济发展的角度,这是应该甚至必须的。应该认识到,在供过于求的局面下,现代经济的需求就是要或只能是被人为地制造出来。这就是凯恩斯主义刺激需求以促进经济增长的本质所在。凯恩斯在全球经济因供过于求而陷入大萧条的20世纪30年代,面对经济增长缺乏需求动力的情形下,提出了以扩张性的财政政策刺激需求,从而使GDP增长。扩张性的财政政策是人为的,也就是说凯恩斯主义就是主张人为地创造需求,而其成功也正是政府按照他的理论人为地创造出了需求。

很多人可能听说过凯恩斯的“挖坑理论”,即经济不景气的时候僱两百人挖坑,再僱两百人把坑填上,这样就创造了就业,从而提升GDP。如果说浪费,这可是典型的浪费,坑挖完又填满后一无所有,比“以旧换新”虽牺牲了旧产品但获得了新产品要浪费得多了。但不得不承认,就刺激需求和经济而言,如此的“挖坑”却是有效的。所以对现代经济,我们不能拘泥于传统思维,应该放开和更新思路。

大萧条后,各国政府遵照凯恩斯主义原则,视供求情况不时地采取扩张性的财政货币政策,成功刺激需求和经济增长。当前,中国经济面临需求不足,其实大部分国家都是如此,凯恩斯主义人为刺激需求的理论自然应该派上用场。实际上,人为刺激需求的例子现在已经比比皆是。手机过一段时间就推出新版本,每个新版中的新功能对应着消费者的新需求,但这些新需求都是消费者主动提出来的吗?其实不是,而是手机公司以供给而调动或刺激起来的,即前瞻性地设计和生产新的功能,然后通过广告等形式引导消费者购买新版手机而使用新功能;消费者发现新功能有趣,于是购买新版手机并消费新功能,从而乐此不疲。这也是典型的人为刺激需求。这种例子还有很多,如目前新能源汽车中安装的各种智慧设备等。所以,人为制造需求或GDP不是新鲜事,更不是浪费,而是现代经济发展的必然途径。

现在中国经济已经到了人为制造需求才能保持中高速增长并提升经济质量,从而继续崛起的阶段。否则,经济增长就会较快地滑向全球平均水平,经济质量也难以大幅提高。

质疑三:提高全要素生产率不是更加关键吗?的确,在供给端,今后中国经济继续崛起的关键是全要素生产率的进一步提高,在科技创新、人力资本提升、经济结构改善和市场机制优化等方面取得更大的进展。但如前所述,经济发展需要需求和供给两端同时发力,供给端全要素生产率提高并不排除需求端“以旧换新”;非但不排除,而且相辅相成。这是因为,供给端全要素生产率提升的成果最终是要通过需求端的“以旧换新”来实现,如科技创新的成果必须体现在更高质量的新产品上,而如果没有“以旧换新”,新产品没有需求空间,则科技创新的成果就没有市场和得不到应用,全要素生产率的提高也就没有意义了。

支持力度加大 夯实经济基础

在经济学的实践中,“以旧换新”是多么的必要。若再考虑到当今各国在经济竞争是多么激烈,而竞争的结果对各国的命运又是多么的关键,必要性就更加提升。令人鼓舞的是,中国“以旧换新”的行动已经开始。汽车“以旧换新”方案已出台,由中央财政和地方财政共同支持,根据地方财政实力,中央财政对东部、中部和西部省份汽车的“以旧换新”分别给予50%、60%和70%的财政补贴,重点支持新能源汽车和2.0升排量以下燃油乘用车。超过50个城市已经推出了住房“以旧换新”方案,包括“代售购新”,“政府、国企或房企回购政府补贴”与“税收优惠”等模式。设备更新方面,人民银行5000亿元人民币的科技创新和技术再改造贷款已经落地,同时中央政府通过中央预算内投资、转移支付和专项补贴等支持设备更新的支出势在加大。

希望这一刚开始的“以旧换新”行动,尽快向全国各地和各个行业铺开,以形成一个像推进战略性新兴产业发展那样的经济大潮,夯实中国经济继续崛起的基础。