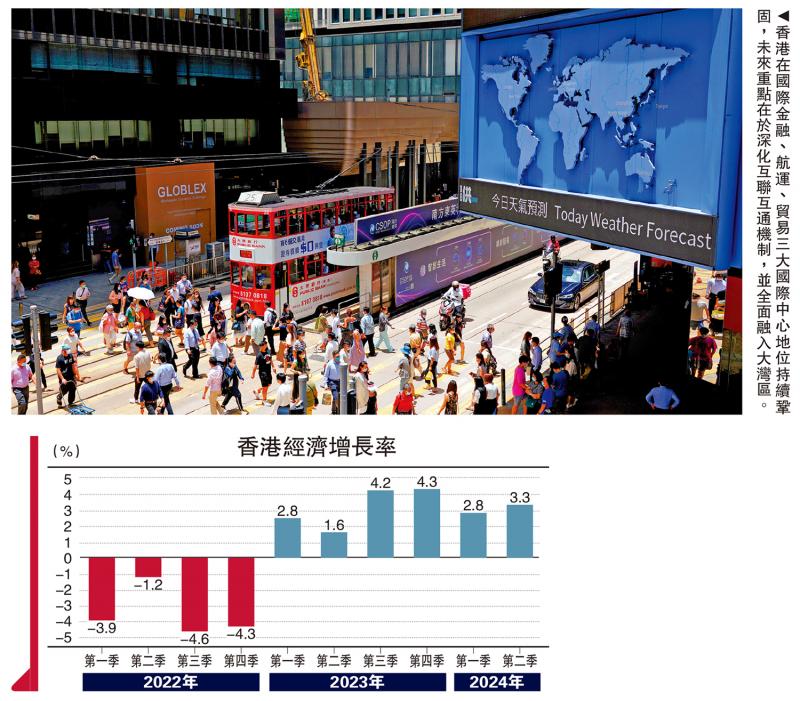

图:香港在国际金融、航运、贸易三大国际中心地位持续巩固,未来重点在于深化互联互通机制,并全面融入大湾区。

香港经济社会发展正迎来由治及兴的新阶段。2024年施政报告一方面巩固提升香港“三大中心”地位等目标,另一方面也展现改革的担当,强调“改革求变由治及兴”,紧扣二十届三中全会精神和主题,包括经济发展、社会民生等均有改革措施。

当前,国家全面深化改革稳步推进,高水平开放加快,国际国内循环为香港巩固传统优势、转变增长方式、发掘新增长点带来新的机遇,粤港澳大湾区和高质量共建“一带一路”为香港经济新旧模式迭代及产业创新提供有利条件。

香港有望通过改革和创新方式凝聚共识,稳妥解决长期遗留的社会民生问题,加大实施惠民生支持力度,支援中小企发展,逐步助推香港经济从量的稳增走向质的改变,实现经济和社会民生的均衡,为香港长期繁荣稳定奠定经济和社会基础。

经济结构多元发展

一、亟待以改革思维发掘新的增长点

其一,促进经济结构适度平衡和多元发展。香港经济的复苏增长具有基础和韧性,但需要运用改革思维,破解制约经济高质量发展的结构性问题。具体有两个层面:一方面,香港的经济结构需要调整并适应新变化。香港的金融服务和贸易长期占比过高,创新产业和未来产业发展偏慢,互联网经济等新的业态布局不够。另方面,香港应加快发掘新的经济增长点。香港在营商环境、投资管理和政府效能等具有显著优势,未来如何推进数字贸易、跨境电商、新能源等产业发展还有待各方面协调规划,包括土地、资金、人才及政策支持。施政报告提出“推动传统产业升级转型,积极培育新兴产业”,强调发展“多元经济”,未来需加快推进这些措施,不断释放新的增长动力。

其二,深化互联互通机制并全面融入大湾区。香港在国际金融、航运、贸易三大国际中心地位持续巩固,已成为国际国内循环的“超级联系人”和“超级增值人”,未来的重点在于持续深化互联互通机制,并全面融入大湾区。一方面,深化互联互通是顺应国家高水平制度型开放的战略需要,香港具有衔接国际规则和国际标准的丰富经验,区域自由贸易、金融开放等均有赖于发挥香港的功能角色;另一方面,大湾区“9+2”城市群具有巨大增长潜力,全方位融入大湾区既有利于拓展香港市场,扩大引资引才规模,也有助激发香港创新创业发展。施政报告提出设立融入国家发展大局督导组,更积极推动香港与内地,尤其与大湾区内地城市的融合发展,涵盖大湾区机场群合作、跨境数据流动、医疗和法律、人才和资金等全方位融通。

其三,更加聚焦新质生产力和绿色转型。香港在国际创科中心建设和绿色转型发展已有较显著的成果。施政报告重点围绕香港国际创科中心提出较多措施,包括推动成立香港新型工业发展联盟、筹建第三个“InnoHK创新香港研发平台”以及设立100亿元“创科产业引导基金”,同时还提出发展低空经济、通讯科技、航天科技研发以及新能源发展。香港有必要发挥自身在研发、人才和资金融通等比较优势,深度参与新质生产力发展。此外,香港在绿色转型方面也走在前列,已经建成亚洲绿色枢纽。施政报告提出加快绿色航运中心建设,以及资助的士业界和专营巴士公司购置电动车辆,并推出氢燃料电池重型车辆资助试验计划。总的来看,香港推动绿色转型发展拥有比较有利的条件,未来可以通过发展转型融资,促进高碳行业加快绿色转型,实现淨零排放。在港金融机构有机会发展绿色金融,发挥香港金融市场的优势,支持香港特区政府和内地省市扩大绿色债券发行,积极发展绿色和可持续挂钩贷款,支持香港新能源和绿色科技发展。

加大支援中小企

二、加大支持香港中小企发展仍是重点

一方面,香港中小企业发展存在许多新的机遇。随着香港本地经济持续向好,香港中小企发展信心增强。施政报告强调支援中小企发展,推出一系列具体措施,包括再推“还息不还本”,注资10亿元“发展品牌、升级转型及拓展内销市场的专项基金”协助中小企升级转型和拓展新市场,扩大数码港“数码转型支援先导计划”的涵盖范围等。围绕大湾区发展机遇,香港中小企有必要主动跟进商业和市场机会,调整发展策略,加强同大湾区联动,吸引和增加大湾区投资,在港商会、金融机构和专业服务机构有必要“牵线搭桥”,融入到大湾区创新产业生态圈,深化两地创新链、资金链和人才链等全面合作,拓展新的增长空间。

但另一方面,香港中小企业也面临挑战。香港有约36万家中小企业,占本地企业98%,为逾120万人提供就业机会。近年由于高利率环境和疫情等影响,中小企发展面临挑战。施政报告提出一系列支援中小企计划,未来有必要从多个层面支持本地中小企抓住香港新质生产力发展机遇,促进创新创业投资,支持中小企升级新模式,包括推动跨境电商,大湾区物流以及强化中小商户品牌建设,并促进本地中小企拓展大湾区市场,扩大影响力。

改善民生与住屋

三、加快推动香港社会民生持续改善

一方面,高度重视并积极应对香港人口老龄化。香港是全球最长寿的地区之一,男女平均预期寿命均超过80岁。香港未来人口预期持续高龄化,65岁及以上长者的比例,将由2021年的20.5%上升至2046年的36.0%。施政报告提出设立“促进银发经济工作组”,加速发展银发产业,满足长者生活需要。未来有两个重点方向:一是发展银发经济、银色产业,促进银色消费,构建乐龄友善消费,鼓励在业务上加入银发经济元素,推动乐龄产品市场化及产业化;推广银色财务及保障安排,协助长者作妥善财务安排并加强保障;二是改善医疗保障及质量,不断加强长者服务,优化“广东院舍照顾服务计划”。目前不少香港居民北上养老,截至2021年底,约有8.5万名65岁或以上香港居民常年生活在广东省,10年间增加85%。未来可以通过深化和细化两地养老、就医等政策,为应对香港超老龄化提供新的解决方案。

另一方面,多措并举改善香港居屋和社会民生。香港常住人口约750万,人均住房面积仅4.7平米,居民购房压力较大。公屋为低收入群体提供保障性住房,至今有约三分之一的香港人口居住公屋,一般申请者的平均轮候时间需5.5年。施政报告将房屋作为惠民生首要工程,提出两项措施。一是增加公屋供应,制订住宅楼宇分间单位出租制度,解决“㓥房”问题,包括完善充实置业阶梯,打击滥用公屋、推进公屋重建等具体措施;二是建地造地,大力精简土地发展程序,减低建造成本。落实好这些措施,将有助于改善香港居住问题。

四、前景与展望

2024年施政报告着力提升香港竞争力、发展新质生产力、集聚高端人才,以及构建关爱共融社会。这些措施有三个方面特点:一是以“改革”破题谋发展。当前的改革既要紧扣二十届三中全会精神,进一步深化改革包括提出发展新质生产力、巩固传统优势,即在现有互联互通机制方面扩容提质,比如探讨适度扩大“南向通”等创新业务,以及建设绿色航运中心。二是以新质生产力为方向。国家明确新质生产力发展,香港在新质生产力发展方面有基础也有条件,施政报告提出巩固提升“三个中心、一个高地”的多项措施,包括建设国际黄金交易中心、国际风险管理中心、建立大宗商品交易生态圈以及高增值供应链服务中心等新的规划,有助于为香港新产业、新业态发展赋能。三是以“惠民生”为落脚点。施政报告着墨较多在养老、居屋、教育、医疗以及就业培训等,体现了特区政府的发展民生理念。总体而言,施政报告凸显政策连续性,坚定经济和民生发展的措施更加务实。

(作者为上海金融与发展实验室特聘研究员)

(本文仅代表个人观点)