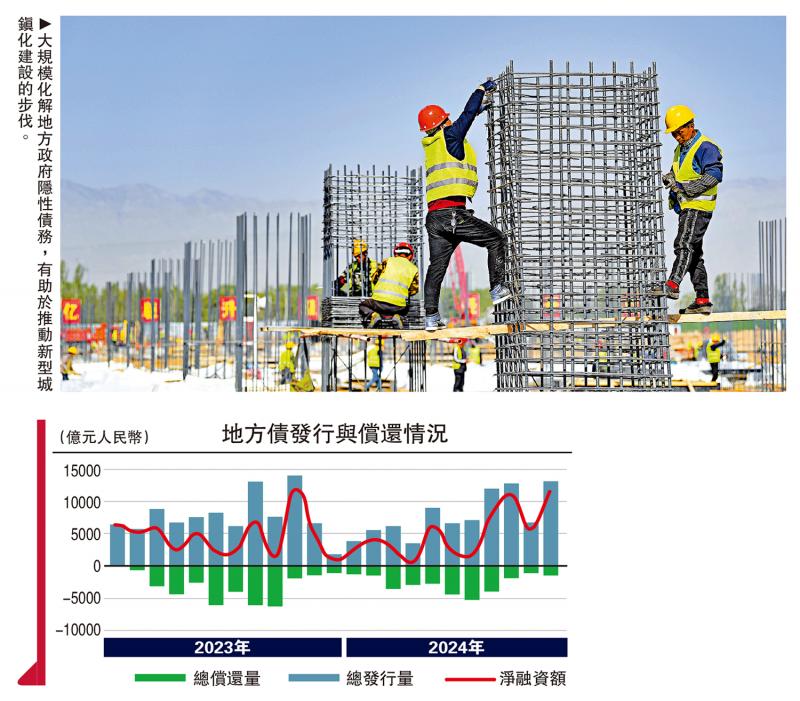

图:大规模化解地方政府隐性债务,有助于推动新型城镇化建设的步伐。

11月4日至8日,第十四届人大常委会第十二次会议召开,审议并批准了《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》,建议增加6万亿元(人民币,下同)地方政府债务限额置换存量隐性债务,新增债务限额全部安排为专项债务限额,一次报批,分三年实施;按此安排,2024年末地方政府专项债务限额将由29.52万亿元增加到35.52万亿元。同时在5年内安排每年8000亿元共计4万亿元地方政府专项债券用于置换隐性债务。两项合计动用10万亿元财政资源用于化解地方政府债务风险。

本轮大规模化债呈现七个看点:一是化债的指导思想体现了发展是硬道理和高质量发展的要求,重点从侧重于防风险向防风险、促发展并重转变。二是化债的总体工作思路优化调整为以主动化解为主,从点状式排雷向整体性除险转变。三是规模上远超以往的化债安排,直接增加地方化债资源10万亿元。四是本轮化债安排指向性明确,即专项置换地方政府隐性债务。五是大规模化债节奏安排平稳,以均衡有序展开化债工作。六是专项债限额的投向区域可能会有结构性安排,重点支持困难较大的地方政府。七是化债主管部门和配合部门分工明确,厘清主角和配角。

本轮推出的化债方案是一揽子、综合性、靶向准的化债组合拳,作用直接、力度大,其预期效果与潜在风险点引发市场广泛讨论。大规模化债安排将取得哪些预期效果、化债措施落地可能会遇到哪些问题及其实施建议,将是本文所要讨论的主要内容。

一、大规模化债安排可能取得哪些预期效果?

地方政府在中国经济中处于十分重要的地位,大规模化解地方政府隐性债务,对地方政府减轻还本付息负担、缓解债务风险、改善民生、促进消费以及支持资本市场发展等都具有重要的积极作用。

每年节省1200亿利息支出

有效降低地方政府债务还本付息负担,缓解地方债务风险。大规模化债安排将显著降低未来3至5年地方政府原本需要自行消化的隐性债务任务,由每年2.86万亿元大幅降至4600亿元。“以时间换空间”的化债安排,能够较好地将临期、高成本、违约风险大、管理难度高的非标准化债务置换为长期、风险较低、易于管理的标准化债券,风险系数大幅降低。由于法定的政府债券利率大大低于隐性债务利率,置换后也将大幅减少地方政府的债务利息支出与中间费用支出,五年累计可节约6000亿元以上。2021至2023年每年全国债务付息支出超过1万亿元,2024年前三季度已支付债务利息9265亿元,待大规模化债安排落地,每年财政利息支出可节省约1200亿元以上,这笔可观的资金可以用来支持教育、科技、社会保障与就业等领域。

改善民生、促进消费。大规模化债安排一方面扩大了地方财政操作空间,可以加大力度推行并落地减税降费、以旧换新、发放购房购车补贴等政策措施,刺激消费增长;另一方面可以缓解城投公司、事业单位资金短缺问题,使其有能力集中解决居民住房问题、提高居住环境,扩大就业,增加养老、医疗、教育、扶贫、低保等方面的支出,加大力度改善民生,缓解居民的后顾之忧。大规模化解地方政府隐性债务有助于推动新型城镇化建设步伐,使地方政府有更大精力与财力实施农村转移人口市民化行动、妥善处理农村转移人口的教育、医疗、购房等问题。

缓解民营企业经营压力,改善金融机构资产质量。在当前国内需求偏弱的情况下,化债安排还将部分资源用于偿还政府、事业单位等机构对民营企业的欠款,一定程度上缓解其资金链紧张问题。尤其是清欠对民营房企、建筑公司、政府服务提供商、中小企业和个体工商户的账款,依法保护民企合法权益,缓解民企生存压力。同时还能够帮助银行业金融机构改善金融资产质量,增强信贷投放能力,进一步扩大货币政策实际效用。更为重要的是有助于恢复和提振一些地方政府的信用,使之在推动区域经济高质量发展中更好地发挥积极作用。

二、大规模化债措施落地可能遇到的问题及其对策建议

问题一:化债资源安排相对均衡,可能存在一定程度上的“远水难解近渴”问题。本次化债方案共计划在未来3至5年内动用10万亿元财政资源,节奏安排上较为均衡。新增加的地方政府债务限额一次报批,分三年实施,每年增加2万亿元;同时在5年内安排4万亿元地方政府专项债用于置换隐性债务,每年8000亿元。然而,经过多年的积累,当前地方政府债务压力很大,导致其支持地区投资和消费的能力受限,急需一场“及时雨”来有效化解其债务压力和流动性紧张问题;再者,国际政治经济环境日趋严峻甚至险恶,急需地方政府大力促进内需发展,推动经济保持平稳较快增长,有效抵御外部冲击。因此,前后均匀的安排可能会在一定程度上形成“远水难解近渴”问题,导致化债政策的实际效应发挥有限或者减弱。

金融市场承受压力增

建议从实际需要出发,“前重后轻”地安排化债资源。具体来说,将三年内新增的6万亿元专项债限额使用节奏调整为“三二一”的额度安排,即第一年增加3万亿元、第二年增加2万亿元、第三年增加1万亿元。同时,将五年内每年8000亿元的专项债使用安排调整为:前三年每年各安排1万亿元,后两年每年各安排5000亿元。前1至3年加大资源投入力度,给地方政府下一场财政资源的“及时雨”,可以迅速减缓其债务压力,改善流动性状况;使其能够腾出手来更大力度地推动地区投资和消费增长,最大化地实现化债政策的积极效应。

短期内地方政府加大举债力度,将会产生金融市场能否承受压力的问题,尤其是对地方债主要投资主体——商业银行带来明显的流动性增量需求。建议采取以下举措加以应对:一是加大存款准备金调降幅度,今年年底或明年初可以考虑下调存款准备金率0.5百分点至1个百分点,提升商业银行投资地方债的能力,从中长期考量维持银行间市场流动性合理充裕;二是运用逆回购、MLF等公开市场操作工具,根据市场变化集中,及时地投放流动性,熨平因地方政府加大举债力度、流动性状况趋紧而可能产生的市场阶段性的较大波动;三是央行加大在二级市场交易国债的操作幅度,适当提高国债在央行资产负债表中的占比,通过国债工具,根据市场变化增加货币投放;四是加大政策性银行购买地方专项债的支持力度,央行以增加再贷款额度、降低再贷款利率等工具予以支持。在“前重后轻”的化债额度安排下,虽然前1至3年地方政府举债规模更大,但通过多种举措、多个部门的协同配合与风险管控,可以有效消化该部分增量债务带来的相对较大的流动性需求。

问题二:置换隐性债务实质操作为“借新还旧”、原有债务并未减少,同时地方政府债券的存量规模上升,财政赤字扩大,意味着未来仍有较大的还本付息压力。

建议中央政府继续增加对地方政府的转移支付额度,用于支付即将到期的地方政府债券本金与利息,具体规模根据各地情况汇总结果而定。我国中央政府杠杆率水平明显低于地方政府,且中央持有的国有资产与投资收益相对可观。根据相关数据,截至2024年二季度末,中央政府与地方政府的杠杆率分别为25.8%与34.5%,中央政府还有较大举债空间,可以继续增加对地方偿还中长期债务的资金支持。2024年中央对地方转移支付预算数为10.2万亿元,较2023年下降0.9%,2025年转移支付预算额可适度调升至11万亿元以上,且注重优化各省份的转移支付结构,适度增加高债务风险省份的转移支付额。

建议2025年新增2万亿元超长期特别国债用于接续“两重”“两新”政策,减轻地方财政的支出压力。建议进一步加强地方政府投资项目管理,着力扩大有效投资,提高项目投资效益。既要兼顾投资收益能覆盖长期债务利息支出,也要兼顾当地重点产业发展导向、基建及民生工程需求。

(作者为中国首席经济学家论坛理事长)