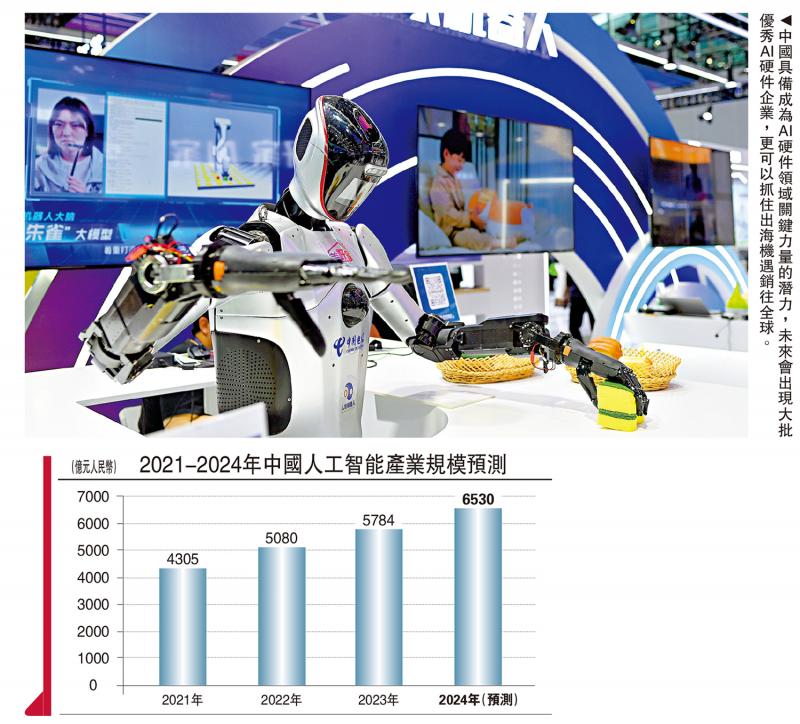

图:中国具备成为AI硬件领域关键力量的潜力,未来会出现大批优秀AI硬件企业,更可以抓住出海机遇销往全球。

人工智能(AI)正在经历一场技术革命,从模型层的技术进展到应用层的创新,都在发生着日新月异的变化。在本文中,笔者将从模型层、应用层分别谈谈对人工智能发展现状的观察和看法。

笔者从今年8月起担任香港人工智能资助计划委员会主席,同时也是一名大湾区的天使投资人、史丹福大学工程学院和卡内基梅隆大学计算机学院的顾问专家,在深度参与人工智能领域的各项活动中,深刻感受到AI技术的迅猛发展对各行各业带来的深远影响,以及在实际应用中展现出巨大的潜力和价值。

2023年至2024年是生成式人工智能(生成式AI,Generative AI)快速发展的关键时期。从ChatGPT发布以来,有非常重大的技术进展变化。例如,OpenAI发布的GPT-4o模型拥有非常好的多模态能力,Sora文生视频模型让我们非常期待未来用AI创作更多的视频内容,GPT-o1让我们看到了大模型非常好的推理能力,Facebook母公司Meta开源的Llama模型为应用层的创业者提供了非常好的模型基础等。

全球大模型百花齐放

模型层从海外来看,Open AI的大模型一直在飞速进步,从ChatGPT到GPT4o、GPTo1,不仅多模态能力变得非常优秀,而且模型有了非常强的逻辑推理能力。来自过去OpenAI的一些核心成员创立的公司─Anthropic,推出的Claude系列产品性能表现也紧追Open AI。

Google也是这一轮生成式AI中极其重要的玩家,模型表现非常好。除了前三名的玩家之外,我们也看到马斯克的X.AI在AI领域做了极大的投入和努力,它的Grok产品也以诙谐的口脗特点在模型产品中占有一席之地。

从国内来看,我们的追赶势头也非常的迅猛。不仅BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)、字节、华为在大模型上做了大量的研发投入,也看到AI新玩家各有特色,包括坚定信仰之人工通用智能(AGI)的月之暗面、正统清华系的智谱、已做出很多爆款产品的MiniMax、All in医疗的百川智能、李开复老师的零一万物、后起之秀阶跃星辰、端侧模型非常优秀的面壁智能等。

模型层是AI行业的核心,笔者认为:

首先,模型层的能力很大程度上决定了应用层能力的上限。因为模型能力的好坏极大程度影响到AI应用的体验,因此笔者非常期待国内的大模型能够有更大的突破和发展。

其次,目前的大模型主要朝着两个方向发展,一是横向发展,即往多模态方向发展,让模型在处理图像、语音等多种形式的能力上做到更好,类比在大脑的基础上加上眼睛耳朵;二是纵向发展,即智商、模型表现提升。在这一方向上,目前预训练的规模效应正在放缓,但是o1的出现让我们看到了在推理环节带来了新规模效应的可能。

再次,对于人才的机遇来说,笔者认为,目前的AI创业仍在上半场,主要还处在完善基础设施层和模型层的环节,对于这二者而言,团队的共性是拥有天才科学家,以人才密度极高的方式进行。未来当进入到以应用层创业为主的环节,可能是以对场景有深刻理解的产品经理为核心。

应用层是离市场最近的一环,也是在用户需求中找到价值的关键领域。从A16Z发布的AI应用产品数据表现榜单来看,榜单中大多数产品来自海外,国内的产品比较亮眼的是字节跳动的一系列AI产品,例如豆包。除此之外,总体AI应用的创业目前更多在创意工具类、助手类产品,也有一些新兴的类别在兴起,比如美学类和约会类。

目前国内得到融资的项目大多还是在模型层、infra层等,应用层尚未大规模爆发。但作者预测,不久的将来创新性产品将不断涌现,尤其是应用层领域,预计会出现颠覆性的创新,提供前所未有的服务或远超现有解决方案的选项,并且即将迎来爆发期。

其中的关键因素包括:一是国内的模型能力、基础设施能力进一步提升。这能够让AI应用的用户体验非常大程度地提升。二是算力成本进一步降低。虽然我们看到从GPT3.5发布到现在,API的成本已经降低到了1/10,但算力成本的进一步下降会催生更多的应用出现。三是更多的人才下场创业。笔者认为AI应用层需要靠对场景深刻的理解的产品经理来引领。

硬件领域的AI创新也值得关注。从销量榜单来看,有两款产品特别突出。Rabbit R1由华人企业家吕骋创立,这款产品的愿景是改变人与智能设备的交互方式,让我们只通过语音对话即可实现所有交互。Rabbit R1实现了非常好的销售量,截至今年4月累计销售量已达到了10万台。不管目前产品实际做得是否足够好,重要的是让我们看到了用户愿意为了交互方式的改变买单。

深圳机智连接科技有限公司推出的PLAUD NOTE产品,是中国AI硬件出海产品的第一名。这是一款由GPT驱动的AI智能录音设备,提供录音、语音转文字和内容总结的一站式解决方案,售价169美元,通过深度AI融合解决了传统录音设备无法满足的需求。截至2024年7月,Plaud Note登上亚马逊畅销榜首位,全球销量超过10万台,全网销售额突破1000万美元。

由此可见,中国具备成为AI硬件领域关键力量的潜力。结合AI能力与中国的智能硬件供应链优势,未来会出现大批的优秀AI硬件企业,他们可以卖向国内,也可以抓住出海机遇销往全球。

事实上,香港在AI领域的发展也呈现出积极的态势,并且拥有独特的优势和大量AI领域的创新人才。

其一,香港正在全速建设国际创新科技中心,并大力支持AI发展。特区政府在《香港创新科技发展蓝图》中明确提出要重点发展AI与数据科学。2024年施政报告中也多次提到了对AI的支持,包括设立100亿元“创科产业引导基金”─成立母基金,加强引导市场资金投资指定策略性新兴和未来产业,其中就包括AI。

目前,香港已在数码港建成人工智能超算中心,首阶段设施已正式投入服务,预计最快于2026年年初将算力进一步提升至每秒浮点运算约3000千万亿次(3000P)水平,为业界提供更为强大的算力支撑。特区政府还在《2024-25年度财政预算案》宣布拨款30亿元推行的AI资助计划,旨在资助本地院校、研发机构及企业等善用超算中心推动科研突破,并加强网络及数据安全及人才培育等。

港宜善用人才丰富优势

其二,香港拥有大量优秀的AI人才。由Aminer在2023年发布的《全球人工智能创新城市500强分析报告》显示,中国香港以86.94的创新指数位列全球人工智能创新力城市排名第11位。Aminer分析了2013-2022年间顶级人工智能领域期刊和会议的所有出版物,并从论文指数、学者指数、机构指数和国际合作指数四个维度按照权重计算,得出这一排名,具有较高的参考价值。

此外,香港拥有29名两院院士,5所全球百强大学,16所国家重点实验室,6所国家工程技术研究分中心,以及数码港和科学园等园区设施,为人工智能的研究与创新提供了坚实的基石。尤其广深港科技集群,已连续4年位列全球“最佳科技集群”排名第二,强大的科研实力和产业协同效应将为人工智能的发展带来无限可能。

笔者深信,AI会开启一个新的时代。更期待的是,香港的AI人才能够抓住时代的脉搏和机遇,共同推动香港的AI发展,让AI为香港的社会经济发展注入新的活力。

(作者为港区全国人大代表、互联网专业协会会长)