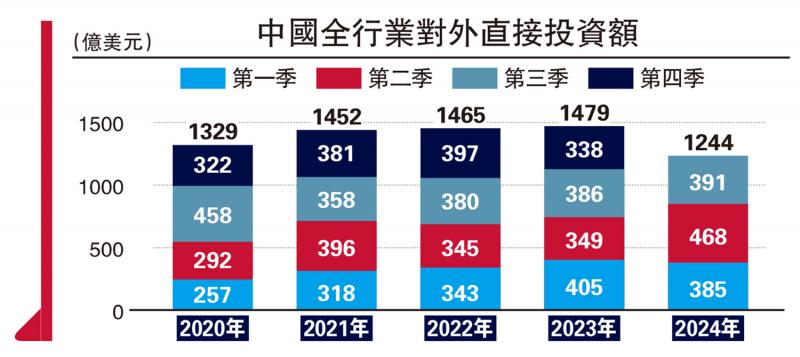

图:中国全行业对外直接投资额

中国企业从产品出口到品牌全球化,出海踏浪四十馀年。随着中国经济要素结构转型与产业升级方针的发展,中国企业的全球化之路进入新阶段,企业出海从“可选项”逐渐转变为“必选项”。在全球化与地缘政治风险不断变化的环境下,企业出海面对地缘政治、文化语言、合规要求等风险挑战,中国企业该如何继续乘风破浪,在国际舞台上实现持续增长和提升竞争力?

由广东省人民政府、香港特区政府主办的“粤港深化经贸投资合作交流会”本月初圆满落幕,交流会上共促成经贸合作项目126个,总金额逾千亿元人民币,涵盖商贸投资、金融合作、现代物流、创新科技等多个领域,进一步深化粤港澳大湾区的融合与建设。大湾区如今已成为中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。

10月底在珠海举行的“第三届粤港澳大湾区服务贸易大会”上,以“服务外包+湾区新引擎”为主题,会上笔者与业界分享到,面对全球地缘政治环境日趋复杂,出海企业需要更精准地评估海外市场风险。此外,中企出海模式亦出现了新变化,产业链企业组团出海成为趋势;加上南美、中东等新兴市场投资热度不断上升,为服务贸易发展带来了更多机会。粤港澳大湾区作为中国对外贸易活跃的地区和共建“一带一路”倡议的重要支点,正是中国企业“出海”的桥头堡。

据安永最新发布的《2024年前三季度中国海外投资概览》(下称《概览》)显示,2024年首三季中国全行业对外直接投资达到1244亿美元,按年增长9%,其中非金融类对外直接投资按年增长11%。观察所得,与房地产、酒店和建筑相关,与TMT(科技、媒体和通信),以及与先进制造和物流运输相关的三大产业出海活动占比,达到投资总额的一半以上。

同时,绿地投资逐渐成为更受中企青睐的出海方式。尤其东盟、中东等“一带一路”共建国家和地区,凭借较大的市场发展潜力,以及对外商投资更开放的态度,愈来愈受到中国投资者的注视。绿地投资亦由产能出海逐渐转变为“产能+产业链”出海,由链主企业带动产业链上下游企业共同出海。

相较其他世界级湾区,粤港澳大湾区面临“一国两制三法域”的挑战。企业在出海过程中多半会遇到合规问题,包括税务申报、物流运输、支付结算、知识产权等,都是近年中国企业容易踩坑的环节。以绿地投资为例,缺乏全盘控股架构下,企业控股模式难免松散;在对外承包工程时,企业对海外签约要求、跨境服务费等费用支付所涉税的事项或不够了解,也会导致税负成本的增加,增加其资金占用及经营风险。

以往企业出海往往只是“我一间公司出海”,单打独斗。现时面对关税、原产地等考量,需要作一个通盘的考虑,则演变成“成个产业链都开始做”。企业在其全球化发展的进程中,正面对将部分产能或产业链转移的策略调整,更多的是产业链链主带一批人出海,即是将产业链上游、供应商等组团共同出海,效益等同在当地建厂、作原材料采购。新的出海模式一方面能解决部分企业在海外市场产生的关税问题,另一方面通过推动企业增加当地采购、带动就业,在当地实现可持续发展。

香港把握服务贸易商机

组团出海既是市场所需,也是大湾区企业促进融合发展的新抓手。《概览》显示,中企在“一带一路”共建国家的新签承包工程合约额及完成营业额占比均达八成;中企对外承包工程新签约金额1717亿美元,较去年增22%。随着南美、中东等新兴市场投资热度不断上升,亦拉高外贸企业对专业和管理咨询类等跨境服务的需求。

在企业出海的国际化布局路上,粤港澳大湾区作为共建“一带一路”的重地,是中国企业出海的前哨之地。香港作为国际金融中心,依托着灵活便利的资金调配角色、国际化视野的团队、专业服务人才的累积,有望促进大湾区成为中国服务贸易创新发展的增长据点,成为中国企业出海的促进剂。

(作者为安永华南区主管合伙人)