图:灵活的工作安排,有助缓解育儿压力,可带来鼓励生育的效果。

随着技术水平的提升,尤其是人工智能的发展,劳动生产率会进一步提升,人们根本不需要工作这么长时间,因此可以考虑把工作时间进一步缩短,从每周五天工作制缩短到四天制。

日本东京都知事小池百合子近日宣布,计划从明年4月起允许东京都政府职员每周仅工作四天,条件是在四周内累计工作时长达到155小时。这一灵活工作制旨在应对持续低迷的生育率,帮助职业女性平衡工作和育儿。此外,东京都政府还计划为子女为小学三年级以下的员工提供更多育儿便利,如允许他们晚到早退。

日本厚生劳动省数据显示,2023年日本新生儿数量为72.7万人,总和生育率只有1.2,两项数字均创有统计以来最低纪录。为了提高生育率,日本陆续实施了多项措施鼓励生育,涉及生育补贴、讬育服务、职场支援等各个方面。东京都政府实行的四天工作制,是日本各级政府应对低生育率危机群策群力的缩影。

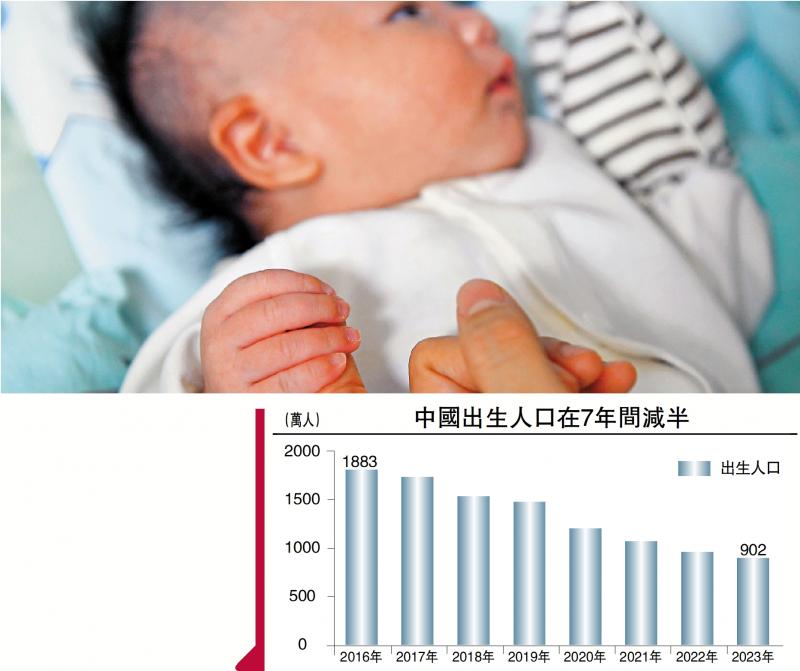

近几年,中国低生育率已经比日本更为严峻,2023年中国的生育率仅为1左右,比日本还要低一截。中国出生人口从2016年的1883万降至2023年的902万,在7年间就减半,而日本出生人口减半经历了40年。可以预料,低生育率给中国经济带来的下行冲击要比日本更为严重和迅速。尽管如此,中国的生育激励力度目前与日本依然有巨大的差距。

携程集团自2022年2月起,允许近3万名员工每周三和周五在家办公。这种“3+2”的灵活办公模式不仅未降低工作效率,还显著提升了员工满意度。混合办公模式降低了员工通勤时间,有助于他们灵活安排工作和家庭事务,更为有子女的员工提供了更多陪伴子女的机会,缓解了他们的育儿压力。

职场内卷较为普遍

笔者建议有关部门研究制定中小学生春假制度,可从暑假或寒假调出一周左右时间,在“五一”假期前后,为学生安排一周左右的春假。视春假制度执行情况,再逐步考虑推行秋假制度。每多生一个孩子,家长每年可多放一周的假,并在制度上推动带薪休假和福利旅游对接。鼓励更多家长根据工作安排自行选择休假时机,与学生春假相辅相成,避免休假集中在寒假暑假。

中国于1995年实行的双休制,极大地丰富了中国民众的周末生活,促进了内需和消费,特别是服务业的发展,也在一定程度上缓解了当年国企员工下岗造成的就业压力。目前的经济环境与1995年有很大的不同,但尝试四天工作制依然有积极的意义。即使维持总的工作时间不变,将5×8工作制改为4×10,四天工作制相对于五天工作制,能显著减少通勤时间,也能让在职者拥有更多的整块閒暇时间。

更重要的是,工作时间过长已经成为中国社会愈来愈内卷的特征之一,为舆论广为诟病。在一定范围内试点并推广四天工作制,可以检验其实际影响,也有助于改变工作时间的参考基准,形成一定的示范性效应,给社会传递工作时间需要缩短的观念。

事实上,发达国家的平均工作时间要远低于发展中国家,而中国平均工作时间不仅远高于发达国家,也显著高于同等发展水平的国家,仅低于南亚和部分中东国家。经济发展的终极目标是用更少的劳动付出,获取更大的经济产出。在给定閒暇/收入偏好下,随着劳动生产率的提升,社会平均工作时间理应不断下降,这点从世界各国平均工作的横向比较和纵向变化就能得到印证。

虽然中国的劳动生产率在不断增加,人均GDP(国内生产总值)一直在上升,但平均工作时间却在节节走高。根据国家统计局的数据,2019年全国企业就业人员每周平均工作时间为46小时,而2023年上升到48.9小时,远高于国务院规定的每周40小时工作时间,也超过劳动法每周工作时间不超过44小时的规定。这背后一个重要原因是,长期低生育率降低了经济增长预期,再加上技术水平的提升,尤其是人工智能的发展,就业困难愈演愈烈。

根据国家统计局的数据,2024年10月,全国城镇不包含在校生的16至24岁劳动力失业率为17.1%。严峻的就业形势与工作时间愈来愈长,是一个看起来相互矛盾、但似乎可以通过政策和机制的改进而相互抵销的问题。

根据上述国际劳工组织的数据,2023年中国就业人口每周平均工作时间是46.1小时,比日本的36.6小时要长26%。如果保持全社会总工作时间不变,将中国就业人口的平均工作时间降到日本的水平,那么中国就业人口需要增加26%。因此从理论上来说,降低平均工作时间,可以提升就业率,并通过给新增就业人口带来预期收入和降低已就业者工作时间,而有望同时提升这两个群体的生育率。

为何用人单位倾向于延长就职者的工作时间,而不愿招募新的员工呢?这或许可以归因于三个原因:一是经济预期低导致就业市场愈来愈不利于求职者和雇员;二是雇用新员工的福利和培训等固定成本高昂;三是《劳动法》中有关法定工作时间和加班薪酬的规定执行不力。

生育补贴利于消费

鉴于此,让养育成为有收入的工作,给养育父母大规模发放养育金是解决相应困境的关键。笔者建议给每个一孩每月补贴1000元(人民币,下同);给每个二孩每月补贴2000元,加上社保和所得税减半;给每个三孩及以上的孩子每月补贴3000元,加上社保和所得税全免。如果从0岁补贴到18岁,上述生育补贴预计需要占GDP的2%至5%。未来投入力度随生育状态变化做进一步调整。考虑到目前中国经济急需扩大内需,还可给每个孩子一次性的10万元现金补贴,这既能激励消费,又能提振信心。

只要发放幅度可以与普通工作的收入相当,很多人会暂时离开职场而专心于育儿。这将大幅缓解就业压力,增强求职者和员工在就业市场乃至职场上的议价能力,既能提升就业率,也能降低职场竞争压力。对于新雇用员工,则可以政策性地减免福利支出并对培训给予补贴,降低雇用新员工的固定成本。而对已有员工,需要严格执行《劳动法》中有关工作时间和加班薪酬的规定,增加用人单位延长工时的成本。这些都有利于缩短平均工作时间。

有些人担忧,缩短平均工作时间,会降低中国在国际上的竞争力,影响经济发展速度。实际上,虽然遭遇了美国发动的贸易战和科技打压,中国产品的国际竞争力却日益增强。今年前三季度,中国贸易顺差创历史新高,新能源、电动车甚至成熟制成芯片等都成为中国的强势行业。在中国科技和产业日益强势的背景下,适当缩短工作时间,并不会显著降低中国产品在国际市场上的竞争力。而在国内,中国经济面临的问题是产能相对过剩,消费却明显不足,而工作时间的延长对此只会雪上加霜。

可以说,目前工作时间过长并非宏观经济发展的内在需求,更非基于閒暇/收入偏好的普遍选择,而是经济低迷下的剧场效应。所谓剧场效应,是指在一个剧场里,大家原本都坐着看戏,忽然有一个观众站起来看戏,为了能看到演出,周围的人也被迫站起来看戏,最后全场的观众都从坐着看戏变成了站着看戏。每个人都比之前更累,但观看的效果却没有得到改善。消除剧场效应则需要制定和执行共同的规则。

在现实中,中国在职者工作时间普遍超过《劳动法》标准,一些私企甚至连每周休一天都做不到。严格执行这一标准,加上试行四天工作制,对破解工作时间过长的剧场效应,促进消费和产能的平衡及对生育率的提升料将产生积极作用。

技术进步对应的是效率的提升,意味着社会可以用更少的工作投入来获取更大的效用满足。工作只是为了获取效用的代价,这种代价当然是愈小愈好。如果人工智能能够取代人类的许多工作,那么人类就可以适当减少工作时间,从而有更多的时间生育和养育孩子,从事创新方面的工作,或者纯粹去享受生活。归根结底,经济发展的目的是让民众过得更轻松,更体面,而不是更辛苦,更不是去做世界的工蜂,以放弃繁衍的代价来贡献自己的劳动。

(作者为携程集团执行董事长)