图:研发“登山神器”外骨骼机器人的肯綮科技成立十年,产品经历数十次迭代,从最初20公斤到现在仅1.8公斤,平地一声雷。

中国人重视春节,无论过去一年多么忙碌,新年假期还是会放下手头一切与家人共聚。过年应节美食亦不少,可口如煎萝卜糕、年糕,还少不了一碗父母为子女精心熬製的老火汤及佳肴,每念至此便忍不住垂涎三尺。中国的饮食文化源远流长、博大精深,我们不单“民以食为天”,还从饮食之道中悟出不少大道理;那么企业家是否能从烹饪的学问中悟出一些为商之道呢?答案当然是可以。

例如说“煎”、“熬”这两种常见的烹调手法,其实就意味深长。“煎”就是烈火和食材的初次交锋,正如新年的煎萝卜糕、上海人爱吃的生煎包、福建人爱吃的海蛎煎,都是先用少量食油将镬加热,使食材落镬瞬间,被高温迅速锁住内部水分,其精髓正是厨师对油温的掌控,食材落镬一刻的果断,以及火候的把握,才能煎出金黄色泽,外焦内嫩的口感。

对企业家而言,“煎”就象征着踏入市场时的果敢决绝。要知道创业伊始,机会稍纵即逝,正如厨师须看准油温落镬,企业家也需要掌控最适当时机进行投入,而且一旦投入下去,就要利用好市场大环境,把握住火候在恰当期间让业务稳定下来,因为太早上碟食材会煎不透,未成熟;耽误时机,用力太猛,把东西煎㶶了,同样是过犹不及。

再深层次去理解,如果市场竞争是滚烫的油镬,怀揣着新理念、新产品的创业者便是勇于一头扎进去的食材,无惧初期的未知和徬徨,以及外界质疑、资金等多方压力,奋力抢占先机,站稳脚跟,把业务“煎”出金黄。而成熟的企业家也应明白,“煎”的精髓就是经历高温洗礼才能形成独特风味,企业要走向成功,同样必须经历艰难过程,也只有在重重压力,种种困难之中坚守初心,才能在市场中立足,进而为后续的发展奠定基础。

说完“煎”,还要说“熬”。熬是中国饮食文化里最厚重的一笔,老火慢熬的汤羹及粥品,往往需要历经几个小时,甚至几天去浓缩食材精华,让精华和美味融为一体。如果“煎”代表的是企业家的勇气与果断,那么“熬”就是他们商业智慧和经验的凝聚。

从企业发展的战略角度来看,“熬”就是养精蓄锐,固本培元,市场环境会有周期性波动,行业竞争也会日益激烈,企业经营过程中也可能会有遇到各种危机的时候,例如资金一时的周转困难、重大客户流失、利润减退等。在这些挑战的时候,成熟的企业家会深知积蓄力量的重要性,不会因为短期的困境而惊慌失措,甚至盲目地改变企业核心战略,就如同正在熬製一煲上等高汤,深知食材需要时间来沉淀,愿意耐心地持续小火慢熬,慢熬期间去除杂质,提炼精华,成就一锅浓厚上汤。

掌握火候方能出彩

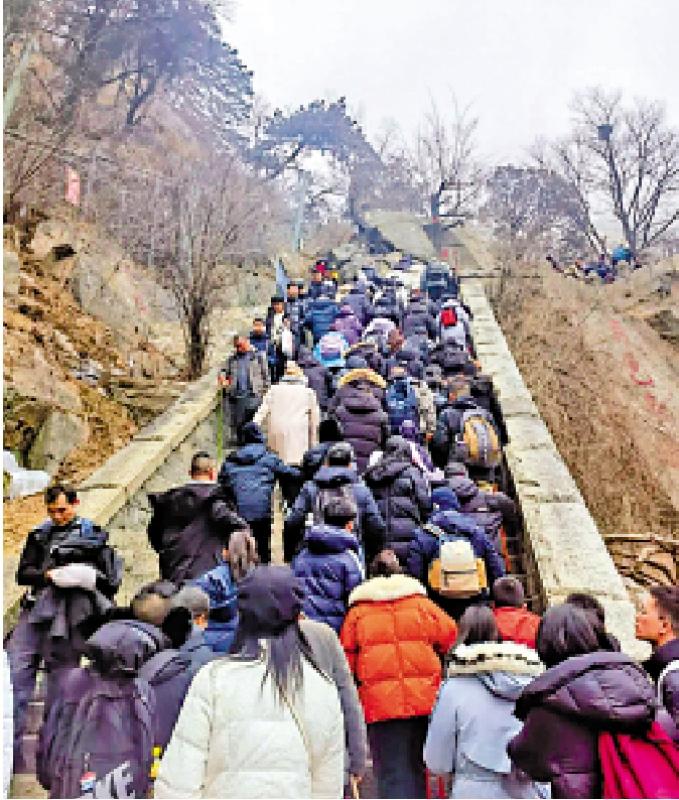

今年春节有两个高科技产品火了,一个是帮助游客轻松登泰山的“登山神器”,另一个是在央视春晚表演扭秧歌的机器人。“登山神器”其实是一款叫“π”的外骨骼机器人,研发该产品的肯綮科技成立已十年,其间研发的外骨骼机器人经历了数十次迭代,从最初代产品重量高达20公斤,到现在仅重1.8公斤,十年熬製终于平地一声雷。

研制扭秧歌机器人的企业宇树科技,在近年AI热潮下,先后于2023年及2024年发布其最新款两足及四足机器人,引发广泛关注,一鸣惊人。这两个例子正是深谙“煎”、“熬”之道的最佳写照。

但我们也要明白,就算理解“煎”、“熬”的道理,实践起来却绝不容易。究竟煎製的火候和油温该如何掌握?熬製过程中添加食材的先后次序,何时要小火小火慢炖,何时应中火煨煮?入厨者可以看烹饪教程学习“煎”、“熬”技巧,企业家同样能借助资源共享平台,运用平台大数据、人工智能等技术手段,深入了解企业本身的需求和资源特点,从而烹调出最适合企业自身发展的“珍馐百味”。

(作者为天九企服董事长兼CEO)