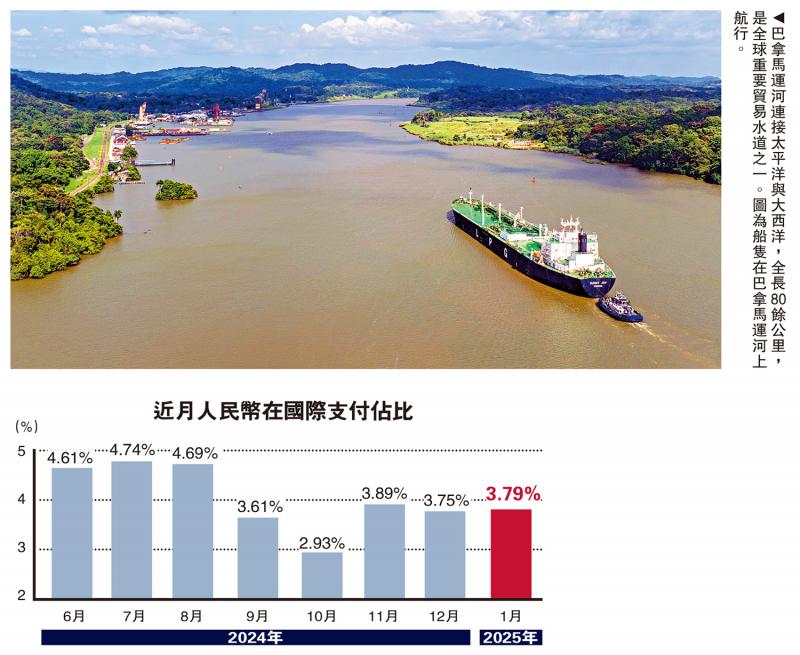

图:巴拿马运河连接太平洋与大西洋,全长80余公里,是全球重要贸易水道之一。图为船只在巴拿马运河上航行。

美国白宫近日发布“美国第一”投资政策备忘录,旨在调整投资政策,重点限制与中国的双向投资。此举表明美国正加大对华经济打压力度,而从美国在全球范围内的战略布局来看,其正在集中资源和精力,全面加强对华进攻,而非进行所谓的“战略收缩”。

美国不仅在经济领域围堵中国,也准备在全球关键战略通道上加强控制,试图封锁中国的国际发展空间。除了掌控巴拿马运河和马六甲海峡,美国还积极谋划控制北极航道,以确保其在全球贸易体系中的主导地位,并继续围堵中国。面对美国的这一系列战略进攻,中国必须保持高度警惕,不能抱有任何幻想。

一些国际分析人士认为,美国近年来在中东问题上的收缩、在俄乌冲突中的应对策略,以及在全球范围内减少部分军事介入,表明其正在进入“战略收缩”阶段。上述观点认为,特朗普采取了“攘外必先安内”的策略,美国国内经济问题严重,社会矛盾日益加剧,全球霸权正面临挑战,因此不得不减少全球承诺,专注于自身发展,避免过度消耗国力。

然而,这种观点忽略了美国战略调整的真实目的。美国的撤退并非是放弃全球影响力,而是为了重新整合资源,集中力量对付中国。美国正在通过精心策划的政策调整,以确保其在全球竞争中保持主导地位,而中国正是其当前最主要的战略目标。

全面打压中国发展

美东时间2月21日,白宫发布了“美国第一”投资政策备忘录,重点限制与中国内地、香港及澳门地区的双向投资。中国商务部新闻发言人回应称,美方做法泛化国家安全概念,具有歧视性,是典型的非市场做法,严重影响两国企业的正常经贸合作。美国不仅加强对中国企业赴美投资的安全审查,打击中国企业的投资信心,同时也对美对华投资设限,试图切断两国经济联系。

美国这一系列举措的本质,是在经济领域对中国的战略打压,而非单纯的经济自保。事实上,美国商界内部此前早已关于对华投资限制表达不满。许多美国商协会和企业此前警告称,进一步限制对华投资将导致美国企业失去中国市场,使竞争对手填补空缺。这说明,美方的投资政策调整,并非简单的市场行为,而是带有强烈的政治和战略考量,旨在削弱中国经济实力,为其战略进攻提供更有利的环境。

美国的野心不仅体现在经济战上,还体现在全球关键航道的控制上。除了巴拿马运河和马六甲海峡,美国正积极谋求对北极航道的掌控。美国总统特朗普此前曾多次提及购买格陵兰岛的想法,虽然这一提议被广泛视为不切实际,但背后透露出美国对北极地区战略资源和地缘政治的重要关注,若美国能控制格陵兰岛以及与加拿大的北极地区协作,其在北极航运、资源开采和战略军事部署中的优势将大大提升,这也显示出美国对华的战略进攻另一目标,是在全球范围内控制关键航道,以此制约中国的经济发展和全球影响力。

北极航道包括东北航道、西北航道和中央航道,其中东北航道经过俄罗斯北部,连接亚洲和欧洲,被誉为“黄金水道”。西北航道位于加拿大北部,穿越北极群岛,而中央航道则横贯北冰洋高纬度地区。这些航道的开发,将极大改变国际经济格局,并推动世界经济重心北移。

当前的全球贸易总量中,有近90%依赖海运,海上新航线的开辟往往会改变国际经济格局。例如,十五世纪,西欧各国开辟通往东方的新航路,使世界经济重心转移至大西洋沿岸地区。1914年,由美国主持修建的巴拿马运河开通后,不仅便利了大西洋与太平洋之间的航运,还极大提升了美国在全球经济、政治中的影响力,最终使美国成为世界第一大经济体。

随着北极航道的全面开发,传统航道的地位或将下降,而北极沿线国家的经济、政治影响力将随之上升。美国正试图利用这一趋势,确保自己在全球贸易体系中的主导地位,同时削弱中国在国际市场上的竞争力。

此外,北极地区资源丰富,被誉为“第二个中东”。其未探明石油储量高达900亿桶,天然气储量达47万亿立方米,可燃冰储量440亿桶,占全球未发现天然气储量的30%和石油储量的13%。北极地区的煤炭总储量至少有1万亿吨,超过全球已探明煤炭资源总量。

因此,特朗普之所以对格陵兰岛、加拿大产生兴趣,是由于上述区域作为北极航道的关键节点,一旦被美国掌控,意味着美国在北极的战略布局将更加完善,未来可以在全球航运、能源竞争中占据主导地位,这将进一步压缩中国在全球航运和资源获取方面的空间,使中国在国际竞争中面临更大挑战,并进一步限制中国获取关键资源的渠道。

警惕动用金融武器

特朗普政府的政策调整,暴露了其真实的战略意图——对华全面“开战”。美国在中东、俄乌问题上的政策调整,并非真正的“收缩”,而是为了腾出手来集中对付中国。从投资限制到供应链重组,从高科技封锁到军事围堵,美国的对华战略进攻正在全面展开。

近年来,美国在全球事务中表现出的“收缩”态势,如减少在中东的军事存在、降低对欧洲事务的直接干涉等,实质上是服务于其对华战略的一部分。皆因特朗普政府认为,中国作为世界第二大经济体,不仅在经济和科技领域不断缩小与美国的差距,还通过“一带一路”倡议和参与多边国际机构,增强了自身的全球影响力。这种趋势被特朗普视为对美国全球主导地位的最大威胁,因此,美国对华战略调整绝非单一领域的竞争,而是全方位的系统性对抗。

除了看得见的经济、科技、军事和地缘战略等武器之外,美国对华的金融武器尚未全面动用,但其潜在破坏力不容忽视。尤其是在中美博弈日益激烈的背景下,金融领域可能成为下一轮对抗的主战场。一旦金融武器被全面启用,其威胁可能远超上述领域的对抗。

这是由于美元作为全球主要储备货币和国际贸易结算的核心工具,赋予了美国强大的金融控制权,通过环球银行金融电信协会系统(SWIFT)和美元结算体系,美国可以对特定国家、企业甚至个人实施金融制裁。且美国拥有全球最发达和最具影响力的资本市场,对全球资产定价、资本流动具有主导作用。此外,美国还可能联合盟友,通过限制投资流入和资本流出等方式,削弱中国金融市场的稳定性,并对人民币国际化进程形成阻碍。Swift公布,今年1月,人民币稳居全球最活跃货币第四位,占比3.79%,前值为3.75%。(上图)

港金融中心或成目标

可见,金融武器相较经济、科技、军事的对抗,具有更大的隐蔽性和破坏性。一方面,金融市场高度复杂且瞬息万变,美国可以通过操控市场、打压机构等方式,迅速对中国经济造成冲击;另一方面,金融制裁通常具有连锁反应,不仅会影响中国,还可能波及全球经济,新兴市场国家和地区,尤其是对作为国际金融中心的香港来说,这种威胁将更加直接而凶险。

特朗普政府的每一步棋,都在为集中资源对付中国铺路。可以预见,美国未来还将出台更多针对中国的措施,甚至在国际规则制定中排挤中国。美国的目标是通过多领域、多维度的打压,削弱中国崛起的势头,确保自身的全球霸主地位不受威胁。

面对美国通过重新分配全球战略资源,集中火力对华展开全面进攻,中国各界不应对特朗普政府的意图抱有太多幻想,否则最终只会面临更大的战略风险。美国对中国的战略调整,并非“战略收缩”,而是“战略进攻”。中国需要在经济、科技、军事和金融等领域加速自立自强,减少对外部依赖,巩固自身的战略安全。同时,在国际舞台上,中国应进一步加强与其他国家尤其是“一带一路”共建国家和地区的合作,构建更加多元化的伙伴关系,争取更多的支持与共识,以应对美国的围堵和打压。

(作者为海南大学“一带一路”研究院院长、丝路智谷研究院院长)