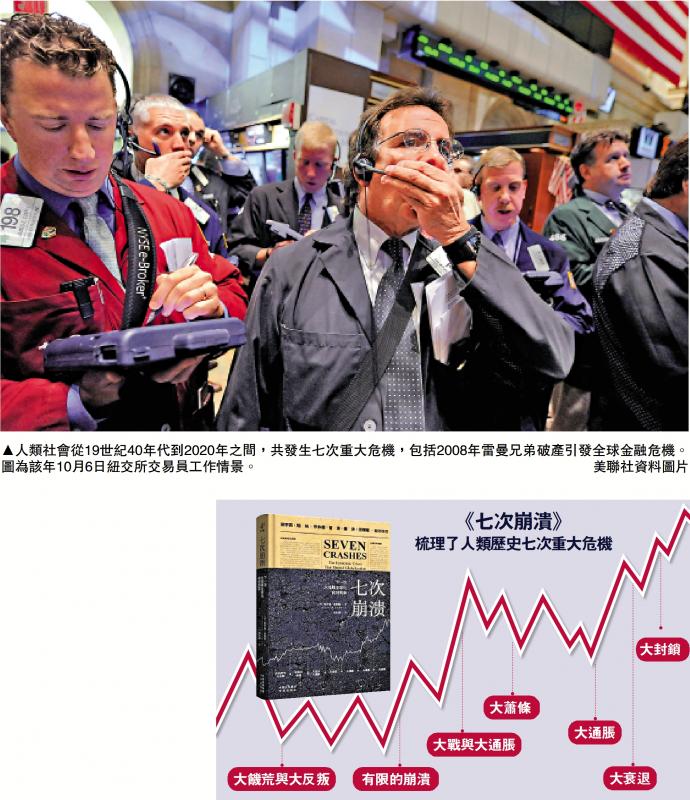

图:人类社会从19世纪40年代到2020年之间,共发生七次重大危机,包括2008年雷曼兄弟破产引发全球金融危机。图为该年10月6日纽交所交易员工作情景。/美联社资料图片

近年来全球地缘政治格局的巨变,将尽享全球化时代红利的一代彻底从睡梦中惊醒。随着特朗普就任美国总统,未来世界必将更加复杂,人们必须面对曾经紧密相连的世界正在向碎片化发展的现实。虽然经济学家在预测未来方面有失水准,但回顾历史,总结经验教训,却不乏视角独特的见解。哈罗德.詹姆斯的《七次崩溃》便是这样一部作品,它不仅是一部金融和经济史,更是一部关于人性、权力和制度的社会史。

哈罗德.詹姆斯(Harold James),普林斯顿大学历史与国际事务教授,IFF学术委员,长期担任IMF历史学家,专长欧洲史与国际政治研究,在经济史方面著作颇丰。《七次崩溃─下一次大规模全球化何时到来》出版于2023年,并于2024年入围莱昂内尔.吉尔伯奖。该奖项设立于1989年,是英语世界最重要的非虚构文学奖项之一,每年仅有五部作品入围,一部作品最终获奖,足以体现该奖项的含金量及入围作品的分量。

在《七次崩溃》中,詹姆斯教授梳理了从19世纪40年代到2020年之间,人类历史上的七次重大危机,分别是1845年爱尔兰大饑荒开启的19世纪40年代大饑荒与革命、象征着资本主义向垄断过渡的1873年金融危机、第一次世界大战以及随之而来的大通胀、著名的1929年经济大萧条、20世纪70年代的石油危机、2008年雷曼兄弟破产引发的全球金融危机,以及最近一次由于新冠疫情期间全球封锁、供应链中断而导致的全球经济停滞。危机不仅摧毁财富,更易摧毁人们对金融体系的信任。每一次危机,都迫使人们重新认识经济体系,从而产生新的治理、贸易和金融监管形式。通过对这些崩溃时刻的分析,詹姆斯教授对全球化背景下如何应对系统性失灵提供了细致入微的理解。

本书的核心观点是显而易见的─“破坏性”既不是经济危机的唯一特征,也不是避之不及的干扰,而是从根本上塑造全球化结构的变革性事件,这与熊彼特“创造性破坏”理论产生了共鸣─系统性冲击迫使人们进行创新和调整。

全球供应链重塑,离不开国际合作

事实也是如此,Freund等发表在Journal of International Economics上的一篇学术论文显示,在2017至2022年中美贸易战期间,由于美国对中国提高关税,美国进口份额中,中国贸易额占比从22%跌至16%。原本从中国进口的份额,被其他具有相对竞争优势的大型新兴经济体取而代之。尽管贸易格局出现变化,有更多的经济体参与到其中,但由于中国在供应端的优势,所以在2022年,中国仍然是美国直接进口商品的最大供应国(Freund et al,2024)。这与本书的观点不谋而合,对于观察全球化方向和动力的经济学家来说,新冠疫情实际上是一个很有价值的参考。在如此强大的干扰之下,最初一切秩序都被打乱,多边主义被摧毁,跨境供应链被打破,整个世界经济似乎朝着碎片化发展。但是不久后,新的格局似乎慢慢形成,随着“正常”的商业逻辑和新供应链下新价格的形成,大型经济体也出现了变化,如中国开始由出口导向型经济转向内需驱动,而美国2021年的新任总统口头上拥护多边主义,实际上特朗普时期的关税政策被原封不动地保留下来。至于其他小型经济体,只能在大国博弈的夹缝中,继续依靠贸易获取食品、电子产品和医药等资源。

时至今日,特朗普再度回归,世界贸易格局烽烟再起,我们回顾詹姆斯教授对于全球化历史、动力和方向的分析与解读,总能够发现更多值得思考的真知灼见。从历史角度观察,危机和干扰在大方向上最终总会进一步促进而非阻碍全球化,正如“危机”二字的中文含义,危局会促使人们思变,为打破危局而做出的行动又将创造新的机遇。与新冠疫情类似,新任美国总统可能引发的大国博弈和变局,以及迫在眉睫的气候变化,这些都是全球化面临的危局,因此必将引起全球性的协调应对。一般经济增长模型的核心假设都是技术更迭有一个基本速率,但是从近些年来人工智能的发展来看,由技术进步带来生产力的大幅跃升是大概率事件。书中提到的历次危机中,就有因生产力飞跃式进步、供给过剩而需求不足所引起的,那么新一轮科技革命引发的变局,我们又将如何应对呢?

金融危机根源,在于人性、制度、全球化复杂互动

詹姆斯教授提醒读者:“全球化”从来都不是理所当然的,以七次崩溃为节点,世界经济格局一直在全球化和碎片化之前摇摆。世界经济和政治的关联性是全球化的内在动力,这就很容易使人产生一种幻觉,认为全球化是一种不可动摇、自我驱动且理所当然的现象,是技术进步驱动下现代文明的基本特征。然而,作为全球化动力的世界经济政治关联性,其自身的发展就是极不平衡且充满不确定性的,它取决于人类面对干扰和危机的集体性反应。作者认为,新的制度、市场创新,甚至更强大的国家─通常都产生对特殊干扰的反应:供应危机。在不确定性日益累积的当下,这样基于理论框架的跨学科分析,无疑将为我们提供有价值的参考。回顾危机并不是为了找到规避危机的良方,而是提醒我们,一如历史上其他事件,危机总有回圈出现的可能。正如黑格尔所言,历史总是在人们认识到它的本来面目之前不断地重复运动着。居安思危、未雨绸缪,构建更加强韧的现代经济和金融体系,才是当今世界经济面对的重要课题。

如果说本书有何不足之处,或许就是宏大叙事中消失的普通人。经济学家对全球化的一切反思和展望,从某种意义上看,都是对全球经济增长路径的探索,而对于普通读者来说,学习历史,更多的是为了从历史中学习。身处这样一个波澜壮阔的时代,历史的一小段弯路,便可横跨普通人的一生。当然,詹姆斯教授指出金融危机的根源在于人性、制度和全球化的复杂互动,要预防未来的危机,我们需要在金融创新与监管之间找到平衡,在国际合作与国家利益之间找到共识。这种对于问题根源的追溯,对平衡、共识和协调的分析方法,或许也是普通读者可以从本书中汲取的一种智慧。

正视人性弱点,构建更稳健金融体系

《七次崩溃》提醒我们,金融危机既是过去的回声,也是未来的预兆。在这个金融与科技创新日新月异的时代,我们比任何时候都更需要历史的智慧。因为只有理解过去,才能避免重蹈覆辙,只能正视人性的弱点,才能构建更稳健的金融体系。

(作者为国际金融论坛(IFF)研究院研究员)

(www.iff.org.cn)