图:传统产业的改造提升,包括深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程。

2025年《政府工作报告》(以下简称报告)释放了更加积极的稳增长、促发展的信号,提出的宏观政策基调更加积极有为,进一步强调将扩内需作为拉动经济增长的主要动力,坚定推进现代产业体系建设,瞄准高水平科技自立自强重点发力。

全球范围来看,主要经济体面临不同程度的经济放缓、公共债务扩张加快等中长期结构性困境,以及地缘政治冲突加剧、保护主义和单边主义上升等外部新的挑战,中国经济如何加快转向高质量发展既有自身的制度优势、市场优势,但也不可忽视周期性和结构性问题。

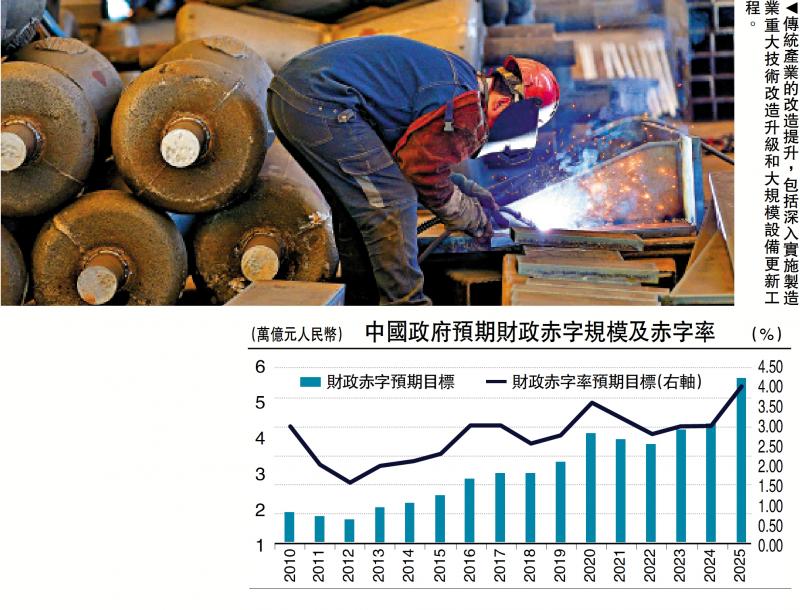

报告详细阐释下一步重点工作,在政策措施方面顺应形势变化,强化政策协同及精准,包括提高财政赤字、明确2%通胀目标及确立5%左右的国内生产总值(GDP)增速目标,同时也更加强调就业、民生保障及扩内需等重点任务,并高度重视产业升级和科技创新。

高度肯定过往成绩

首先,中国经济加快推进高质量发展,实现既定目标。报告指出,全年经济社会发展主要目标任务顺利完成,高质量发展扎实推进,新质生产力稳步发展,经济实力、科技实力、综合国力持续增强。

尽管外部环境及条件较为不利,但不改中国经济加快推进高质量发展的韧性及定力,“唱衰中国经济”不攻自破。报告指出,“稳”的态势巩固延续,“进”的步伐坚实有力。此外,有“需求升级、结构优化、动能转换的广阔增量空间”,长期向好的基本趋势没有改变也不会改变。复杂环境及各类风险挑战下,中国经济经受住了考验。

其次,中国宏观政策精准同向发力,市场信心得以提振。报告强调,面对多重困难挑战,中国加力实施存量政策,适时优化宏观调控,积极有效应对。

中国经济延续稳中向好、稳中提质的良好态势,一方面在于宏观政策精准发力,即果断实施积极的财政政策,增加特别国债发行及提前部署专项债,以及适度宽松的货币政策,通过适时的降准降息提振市场信心,有效促进综合融资成本下降。另一方面,中国经济具备独特优势,包括超大市场的潜力空间,目前中国人均GDP约1.3万美元,距离高收入国家平均2万美元的水平还有很大的增长潜力,而且中国大规模的科技创新和产业升级已经实现阶段性目标,新兴产业所爆发出的增长机会将增强中国经济的国际竞争力。

客观分析内外挑战

报告深刻剖析了中国经济未来所面临的国际和国内形势。报告指出,世界百年变局加速演进,外部环境更趋复杂严峻,中国经济回升向好基础还不稳固,有效需求不足,特别是消费不振等。越是在这样的特殊时期,越需要保持战略定力,坚定深化改革和扩大开放,稳步推进中国经济实现量的合理增长和质的有效提升。

一方面,深化改革在于增强内生性动能,破除阻碍经济高质量发展的体制机制障碍。从中国经济增长的历史经验和实践探索来看,传统的粗放型经济增长模式存在诸多弊病,比如资源能源消耗大、环境污染及带来的区域和城乡发展失衡问题,要摆脱这种增长模式的依赖,最根本的还是进一步全面深化改革。

内生性增长而言,中国在扩内需及乡村振兴、县域等维度还有很大的政策调控及发展提升空间。报告就此作了具体部署,一是有效激发各类经营主体活力,包括高质量完成国有企业改革深化提升行动、扎扎实实落实促进民营经济发展的政策措施;二是纵深推进全国统一大市场建设,旨在于打通市场准入退出、要素配置等方面制约经济循环的卡点堵点,优化新业态新领域市场准入环境等;三是深化财税金融体制改革,包括增加地方自主财力、完善科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融标准体系和基础制度、深化资本市场投融资综合改革等。

另一方面,扩大开放在于提升国际循环质效,积极拓展经济高质量发展的外部空间。中国实施开放政策加入到全球市场,在国际市场广泛建立经贸关系。2024年中国货物贸易顺差规模创9921.55亿美元新高,货物和服务淨出口GDP增长贡献率达30.3%。

但当前大国博弈和地缘政治环境趋于复杂多变的趋势没有改变,比如特朗普2.0制造的关税战及科技战,显然不利于中国经济转型升级。报告重点部署扩大开放,强调“稳步扩大制度型开放,有序扩大自主开放和单边开放,以开放促改革促发展”。具体来看:一是加大力度稳外贸,包括优化融资、结算、外汇等金融服务,促进跨境电商发展,加强海外仓建设以及鼓励服务出口、培育绿色贸易、数字贸易等新增长点等;二是大力鼓励外商投资,重点是推进前不久发布的《2025年稳外资行动方案》相关措施落地,持续打造“投资中国”品牌;三是大力拓展外部发展空间、开发多元化市场,包括推动高质量共建“一带一路”走深走实,以及深化多双边和区域经济合作。

培育壮大新兴产业

报告明确提出十大工作任务,着眼于稳增长、促发展和防风险,既涵盖大力提振消费、加快建设现代化产业体系等经济高质量发展的任务措施,也囊括深化改革扩大开放、社会民生发展及社会治理等具体部署。

一是精准把握宏观政策实施的节奏、力度和时机。报告提出,根据形势变化动态调整政策,提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性。回顾过去五年中国宏观政策的变化,更加强调“以我为主”的原则和立场,比如货币政策所奉行的“精准滴灌”、不搞“大水漫灌”等。2024年三季度以来,中国推出一揽子增量政策就是贴近实践、精准靶向的宏观调控,推动中国经济圆满实现全年5%的增长目标,其间市场信心和预期也明显增强。政府工作报告提出2025年中国预期财政赤字规模5.66万亿元、赤字率4%左右,凸显财政政策更加积极有为。中国在持续健全宏观政策治理,而且在推进精准施策和协同配合等方面已积累丰富经验。

二是更加注重从结构性层面深挖新的经济增长点。当前的中国经济总量规模足够大,作为超大型经济体要实现更快、更高的增长难度更大,关键在于如何从结构性层面挖掘新的经济增长点。2024年中国社会零售消费总额名义增长3.5%,最终消费支出对GDP增长贡献率为44.5%。当前扩大内需更着眼于提振消费,既是畅通国民经济循环,也是呼应人民对美好生活的需要。报告对此均有系统的任务部署和具体措施,政策取向方面更加强调“推动经济持续回升向好,不断提高人民生活水平,保持社会和谐稳定”。

鉴于区域和城乡协调发展及扩内需等存在的短板,意味着在这些领域还有挖潜和培育新动能的空间。首要任务便是“大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求”,具体包括实施提振消费专项行动,比如多渠道促进居民增收、支持消费品以旧换新,以及扩大健康、养老、讬幼、家政等多元化服务供给等,贴合民生和民心所向。区域和城乡发展方面,报告也有具体部署,“三农”工作是中央“一号文件”的重点。报告强调,着力抓好“三农”工作,深入推进乡村全面振兴,并提出三项具体要求,即持续增强粮食等重要农产品稳产保供能力、毫不松懈巩固拓展脱贫攻坚成果、扎实推进农村改革发展。

三是把握时代变化及抓住实现经济高质量发展的“牛鼻子”。全球主要国家和地区的竞争主要体现在“硬科技”层面,科技创新和产业升级不但关乎经济增长的“含金量”,而且深刻影响全球产业链价值链地位,甚至面临着严峻的“科技战”而引发的核心技术和关键领域的“卡脖子”问题。

报告指出“因地制宜发展新质生产力,加快建设现代化产业体系”,一以贯之地坚定发展新质生产力。具体来看,报告部署了三个方面的任务:其一,培育壮大新兴产业、未来产业,包括深入推进战略性新兴产业融合集群发展。其二,推动传统产业改造提升,包括深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程,加快制造业数字化转型,开展标准提升引领传统产业优化升级行动等。其三,激发数字经济创新活力,包括持续推进“人工智能+”行动,扩大5G规模化应用,加快完善数据基础制度等。

(作者为上海金融与发展实验室特聘研究员)