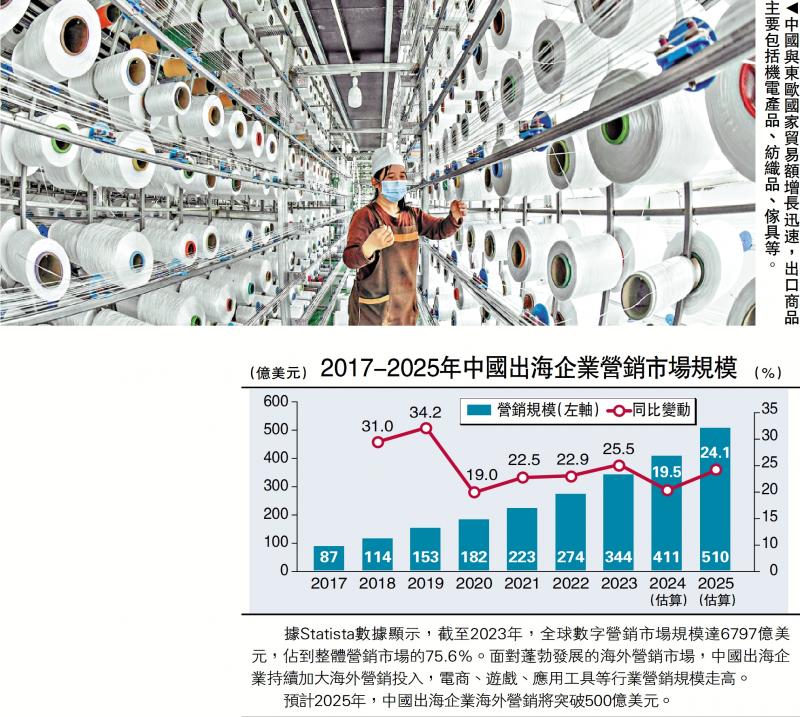

图:中国与东欧国家贸易额增长迅速,出口商品主要包括机电产品、纺织品、家具等。

东欧市场对于中国企业出海而言,机遇与挑战并存。中国企业须通过加强政策研究、推进文化融合、提升核心竞争力及优化物流供应链管理等策略,积极应对挑战,把握市场机遇,在东欧市场实现可持续发展。

中国对东欧国家近年来投资规模持续扩大。投资领域呈现多元化特点,在制造业领域,中国企业积极投资汽车零部件制造、电子电器生产等产业。如中国某汽车零部件企业在波兰投资建厂,为当地及周边国家汽车制造商提供配套零部件。在基础设施建设领域,中国企业参与了多个交通、能源项目建设,像在塞尔维亚的高速公路建设项目,提升了当地交通基础设施水平。在信息技术、金融服务等新兴领域,中国投资也逐渐增多,如中国一些互联网科技企业在匈牙利设立研发中心,利用当地人才资源开展技术研发。

产业结构互补性强

中国与东欧国家贸易额增长迅速,近五年贸易额增长较快。中国向东欧出口商品主要包括机电产品、纺织品、家具等。其中,机电产品占比超过40%。从东欧进口的商品则以金属矿砂、农产品、机械设备等为主。贸易方式上,一般贸易占据主导地位,同时随着电子商务的发展,跨境电商贸易额占比逐年上升。例如,通过速卖通等跨境电商平台,中国大量中小企业将产品销售到东欧消费者手中,丰富了东欧市场商品供给,也为中国企业拓展了销售渠道。

在消费市场方面,东欧对高品质的电子产品、时尚服装、家居用品等需求旺盛,且消费者对新兴消费品类如智能穿戴设备、绿色环保产品等接受度较高。在工业领域,东欧国家制造业升级需求迫切,对先进机械设备、自动化生产线、工业软件等存在大量需求。例如,波兰汽车制造业为提升生产效率与产品质量,对智能化生产设备采购需求显著增加,这为中国相关企业出口产品与技术提供了契机。

中国在制造业领域体系完备、产能强大,尤其在中低端制造业具有明显成本优势,产品性价比高。而东欧国家在某些高端制造业细分领域,如精密机械制造、汽车零部件研发等方面技术先进。双方产业结构互补性强,为合作创造了广阔空间。以汽车产业为例,中国新能源汽车技术与整车制造能力突出,东欧国家在传统汽车零部件制造方面经验丰富,双方可通过合作,实现技术与产能优势互补,共同开拓全球汽车市场。

与西欧国家相比,东欧地区劳动力成本相对较低。例如,波兰、匈牙利等国制造业工人平均工资约为西欧国家的三分之一至二分之一,能有效降低企业人力成本支出。在土地资源方面,东欧部分国家土地价格较为合理,且政府为吸引外资,在特定经济园区或工业区域提供土地租赁优惠政策。同时,东欧国家能源供应相对稳定,相较于部分西欧国家,企业能源成本负担较轻。

东欧部分国家政治环境存在一定不确定性,政府换届、政党轮替等政治变动可能导致政策调整,影响企业经营预期。例如,某些国家在对外资企业政策上可能出现税收政策、土地政策的突然变化。在法律方面,东欧国家法律体系复杂,与中国法律存在较大差异,尤其在劳工法、环保法、知识产权法等领域。中国企业若不熟悉当地法律,容易在日常经营、人力资源管理、产品研发等环节引发法律纠纷。如在劳工法方面,东欧国家对员工工作时间、福利待遇、解雇程序等规定严格,企业稍有不慎就可能面临高额罚款与法律诉讼。

东欧国家文化与中国文化在价值观、工作理念、沟通方式等方面存在显著差异。在工作价值观上,东欧员工更注重工作与生活平衡,对加班接受度较低,而中国企业传统管理模式中加班文化较为常见,这容易引发员工不满与管理冲突。在沟通方式上,东欧人沟通风格较为直接,与中国含蓄委婉的沟通方式不同,这可能导致在企业内部跨文化团队协作、与当地合作伙伴商务洽谈时出现误解。中国企业在东欧进行本地化管理时,如何融合两种文化,建立有效的跨文化管理体系,成为一大挑战。例如,在企业组织架构设计、绩效考核制度制定等方面,需充分考虑当地文化特点,才能提高员工工作积极性与企业运营效率。

积极开展跨文化培训

在东欧市场,中国企业面临来自欧美企业及其他新兴经济体企业的激烈竞争。欧美企业凭借品牌优势、技术领先地位及长期积累的市场份额,在高端市场占据主导。如德国汽车品牌在东欧汽车市场长期处于领先地位,其品牌知名度高、技术先进,消费者忠诚度高。其他新兴经济体企业如韩国企业,在电子、汽车等产业领域也积极开拓东欧市场,以高性价比产品与中国企业竞争。在智能手机市场,韩国三星与中国华为、小米等品牌竞争激烈,三星凭借完善的产业链与品牌营销优势,在东欧部分国家市场份额领先。中国企业需不断提升品牌影响力、加强技术创新,才能在激烈市场竞争中脱颖而出。

东欧地区物流基础设施发展不平衡,部分国家交通网络、物流枢纽建设有待完善,导致物流效率较低。在波兰东部、罗马尼亚农村等地区,货物运输时间较长,配送时效性难以保证。物流成本方面,由于物流基础设施不完善、运输规模效应不足等原因,东欧地区物流成本相对较高,增加了企业运营成本。在供应链方面,东欧地区供应链体系相对西欧不够成熟,零部件供应稳定性、供应链协同效率等方面存在问题。例如,中国汽车企业在东欧设厂,可能面临当地零部件供应商供应能力不足、供应周期不稳定等问题,影响企业生产计划与产品交付。

中国企业出海东欧前,应设立专门团队或委托专业咨询机构,深入研究东欧国家政治动态、政策法规变化趋势。密切关注当地政府换届、政策调整等信息,提前制定应对预案,降低政治风险对企业经营影响。加强法律风险评估,在企业投资、生产、销售等各个环节,严格按照当地法律法规操作。聘请熟悉东欧法律的当地律师作为法律顾问,对重大决策进行法律审核,确保企业合规经营。定期组织员工进行当地法律法规培训,提高员工法律意识,避免因法律无知引发纠纷。

积极开展跨文化培训,针对企业外派员工与当地员工,开展涵盖文化价值观、沟通技巧、管理理念等方面培训课程,促进双方相互理解与尊重。在企业管理模式上,借鉴当地优秀管理经验,结合中国企业优势,制定适合当地文化的管理策略。例如,在绩效考核中,适当增加团队协作、工作生活平衡等考核指标;在组织架构设计上,给予当地员工更多参与企业决策机会,提升员工归属感与忠诚度。鼓励企业开展本地化人才招聘,尤其是中高层管理岗位与技术研发岗位,吸纳当地优秀人才,利用其对当地市场、文化的熟悉度,提升企业本地化运营水平。

增加研发投入 加强创新

加大技术研发投入,在中国企业原有技术优势基础上,结合东欧市场需求与技术发展趋势,开展针对性技术创新。例如,在新能源汽车领域,加强电池技术研发,提升续航里程与充电速度,满足东欧消费者对新能源汽车性能要求。加强品牌建设,制定适合东欧市场的品牌营销策略,通过参加当地行业展会、举办品牌推广活动、利用社交媒体等渠道,提升品牌知名度与美誉度。注重产品质量提升,以高品质产品树立良好品牌形象,逐步改变部分东欧消费者对中国产品质量的固有认知。优化产品与服务,根据东欧消费者消费习惯、审美观念等,对产品外观设计、功能设置进行本地化改进,同时提升售后服务水平,及时响应消费者需求,提高客户满意度。

中国企业可与东欧当地优质物流企业建立长期合作关系,借助其对当地物流网络熟悉度,优化物流配送路线,提高物流效率。积极参与东欧物流基础设施建设投资,如在当地建设物流园区、仓储中心等,提升当地物流基础设施水平,同时降低自身物流成本。在供应链管理方面,加强与当地供应商合作,建立稳定供应链合作关系。帮助当地供应商提升生产能力与管理水平,实现供应链协同发展。此外,利用数字化技术,构建供应链信息管理系统,实时监控供应链各环节信息,提高供应链透明度与响应速度,及时应对供应中断等风险。

(作者为外资投资基金董事总经理)