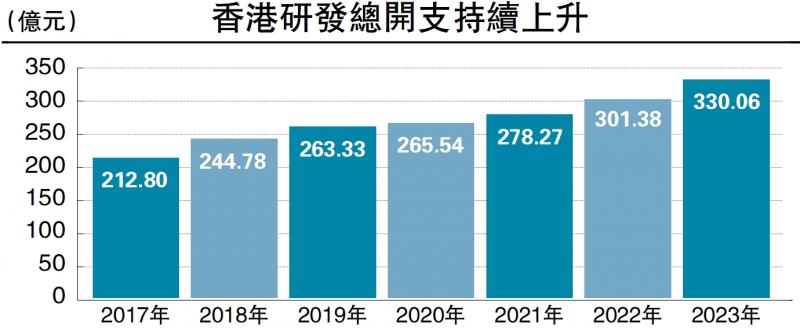

图:香港研发总开支持续上升

长期以来,科技成果转化率偏低是内地科技创新的一大短板。内地近年也为推动创科成果转化开展了大量工作,从激励机制优化到制度创新,进行了诸多改革尝试。其中,“先(使)用后付(费)”这一制度创新举措,引发了社会的广泛关注。

“先用后付”最早在浙江省开启试点,自2021年10月起,该省通过该模式推动省内高校和科研院所向中小企开展科技成果的转化工作,并收取了一定成效。其后该创新制度在全国众多省市推广。中共二十届三中全会通过的《决定》明确提出,“鼓励和引导高校、科研院所按照先使用后付费方式把科技成果许可给中小微企业使用”,这充分表明这一源于地方探索的制度创新试点,已获得中央层面的认可与支持。

传统意义上,科技成果转化通常是企业付费买断高校、科研院所的技术,然后将其转化为批量产品,即俗称的“一手交钱一手交货”模式。现实情况中,大量中小微企业虽然有引进先进技术的迫切需要,但在面对高校和科研院所的科技成果时,由于难以看清其应用前景,往往对支付高额的专利费用望而却步。另一边厢,高校和科研院所大量的科研成果亦由于得不到市场青睐而被束之高阁,造成了科研资源的浪费。

鉴于此,“先用后付”的制度创新应运而生,主要目的是为了降低中小微企业和初创企业、在科技成果转化过程中面临的资金门槛,从而推动高等院校和科研院所的创科成果落地。该政策允许企业在一定期限内免费使用高校或科研机构的科技成果,待技术验证成功或取得阶段性成果后,再支付合理的费用。

经过几年间的初步实践,这一制度在推动科研成果转化方面取得了一定的成效。以率先试点的浙江省为例,该省网上技术市场平台支持所有上架成果通过“先用后付”的模式进行转化,截至2023年3月底,累计实施转化数量过千次。但也要承认,该制度亦面临一些困难与挑战。例如,科技成果在开放给中小微企业后,存在权属界定不清及专利成果洩露的风险;经转化后的科技成果实际经济效益也难以准确衡量,发明者与企业家之间的利润分享机制亟待完善。

从海外经验来看,西方国家普遍构建灵活多样的合作机制,以加速科技成果的商业化进程。若彻底解决科技成果转化难题,关键在于从市场化角度出发,建立一套完善的知识产权价值评估与融资质押体系,有助于打破创科成果“变现难”与“评估难”的双重困境。

早在上世纪80年代末,美国国会便批准成立了美国国家技术转移中心(NTTC),该中心向外界提供技术交易资讯及专业咨询服务。随着市场规模扩大及科创需求增长,美国市场上涌现出众多技术交易平台,其中较为知名的有Yet2、InnoCentive、Ocean Tomo和IPXI平台等。

吁建知识产权交易所

香港近年在创科道路上取得了显著进步,但在推动高校科技成果转化过程中,仍面临着诸多瓶颈。为了能够迎头赶上,香港亟需从创科转化的上、中下游各个环节进行全面审视并进行相应改革。

上游环节,政府应积极引导大学调整科研经费拨款机制。例如,在向大学科研项目拨款时,明确规定部分资金专门用于科技成果的商品化,以此鼓励大学与业界开展更多与应用科技相关的合作研究。同时,应完善对学界研究人员的KPI评审机制,引入更为有效的激励制度。具体而言,可放开对大学教授在校外成立科技初创企业、从事应用研究相关顾问工作的限制,允许他们在科技应用和产研合作项目的商业收益中分享更大份额。此外,应尽快完全撤销兼职工或校外执业(Outside Practice)的限制,提升大学教职员工在科技成果转化应用方面的积极性。

中下游领域,可借鉴近年来内地及海外地区的实践经验和成功模式,探讨为大学创科成果转化采用更为灵活的授权合约和支付方式。例如,可研究为中小企业在技术验证取得阶段性进展后再支付费用的可行性,降低中小企与大学及科研机构合作的门槛,提高产学研合作的积极性。同时,政府成立的五大研发中心,其技术成果尤其是一些具产业共性技术的研发成果,应采取更积极主动的策略和灵活方式,向中小企业进行技术扩散。

此外,香港还可充分发挥自身优势,持续完善促进支持知识产权融资和交易的生态圈,包括分阶段建立对知识产权的价值评估及质押融资服务能力,借助市场化的力量推动高校和科研机构创科成果的转化与应用。

短期内,香港可加大力度从内地及海外引进相关的专业人才,同时通过与内地及海外高校合作开设相关课程,培养更多融合技术和金融知识的复合型人才。中长期,本港或考虑建立官方背景或支持的知识产权交易所,通过专业的价值评估和融资担保,为挖掘本港科技成果的商业潜力打通“最后一公里”。(作者为香港立法会议员、全国港澳研究会理事)