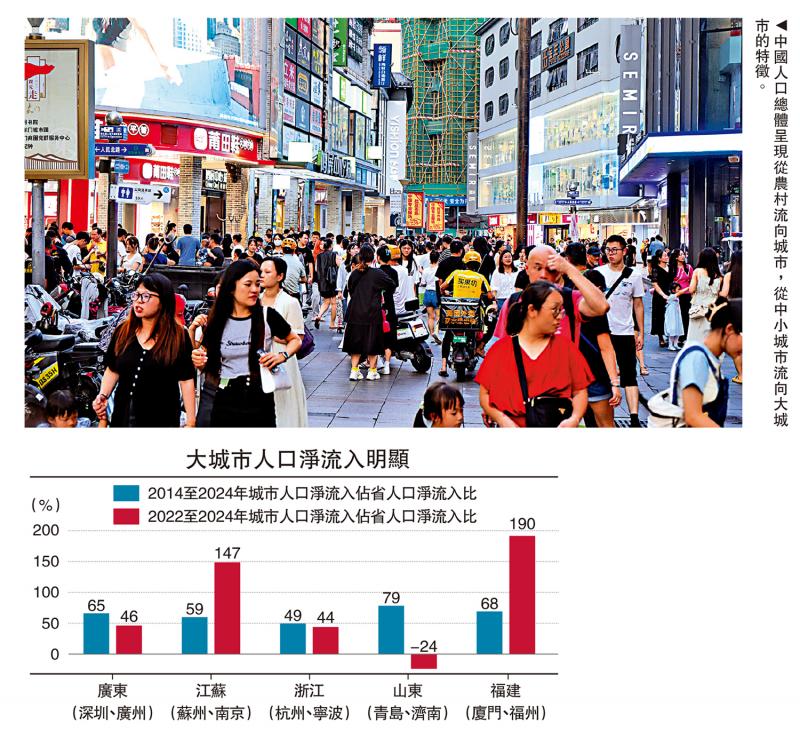

图:中国人口总体呈现从农村流向城市,从中小城市流向大城市的特征。

笔者两年前曾预测,2024年中国新生婴儿数量将反弹至1000万以上,但事实上只反弹至954万,这使得有必要再次对人口的区域流向与产业流向做出新的预测。总的来看,中国人口总体呈现从西向东,从北到南,从农村流向城市,从中小城市流向大城市的特征。

中国城镇化率虽然仍保持逐年提升,但增速已经显著放缓。2015年城镇化率为57.3%,而2021年后城镇化率年均增幅从过去的1.4个百分点降至约0.8个百分点。2024年城镇化率为67%,增速明显放缓。户籍口径的城镇化率增速则更低,2023年户籍城镇化率为48.3%,相比2022年仅增长0.6个百分点。

农民工流动性逐步下降

与之相应的是农民工增量减少。2023年全国农民工总量2.9753亿人,按年增加191万人,仅增长0.6%,较2010年代年均500万以上的增量显著下降。其中,本地农民工1.2095亿人,按年减少277万人,下降2.2%;外出农民工1.7658亿人,按年增加468万人,增长2.7%。2023年农民工从事第二产业人数下降2.3%,其中制造业人数大致与2022年持平,主要是由于建筑业人数减少造成。从事批发零售、交通运输及服务业的人数相比2022年上升2.1%。

另一个明显现象是跨省流动农民工比例下降,本地农民工(县域内就业)比例上升。根据《2023年全国农民工监察调查报告》数据,2023年农民工的平均年龄已达43.1岁,比2022年提高0.8岁,其中50岁以上的农民工占比已经超过30%。因此,告老还乡的农民工数量在今后将不断增加。整体来看,各区域内农民工省内流动的偏好增强。今后随着老龄化加速,农民工的流动性还会进一步下降。

部分人口大省出现了人口回流的现象。对比近两年中国各省人口淨流入(剔除人口自然增长因素)情况与近六年情况,近两年江苏、四川人口淨流入超越广东,湖北、安徽超过福建。一方面,沿海劳动密集型产业向中西部转移,带动本地就业机会增加;另一方面,中西部县城和农村的房价、物价相对较低,吸引部分务工人员回流。

目前大城市化进程仍然较快,无论是总量还是淨增速,中国人口仍呈现向主要都市圈(长三角、珠三角、成渝)集中的现象。广东长期是人口淨流入第一大省,但2019年以后,浙江成为淨流入第一大省,这可能与该地新经济发展较快有关,如浙江的电商发展规模大、传统产业转型较快。上海虽然常住人口增长不多,但由于上海已经步入超老龄化城市,死亡人口明显大于出生人口,故淨流入人口显著超过北京,尤其疫情放开后上海仍保持0.6%的常住人口淨增长率。

从十年时段看(2014年至2024年),即便是经济相对欠发达的省份,其省会城市的人口也都无一例外淨流入。如有些处在东北、西部和中部的省份,过去十年间人口淨流出,但其省会城市人口仍为淨流入。近两年大部分省份呈现人口淨流出现象,但其省会城市依然保持淨流入(青海例外,该省及其省会西宁均淨流出,但规模较小,青海两年淨流出2万人,西宁淨流出3千人),省会城市仍对周边城市存在虹吸效应。

二线大城市的人口也在快速增加,即出现了“双子星”现象。江苏省过去十年中,淨流入的人口59%是流向苏州和南京这两个大城市,广东的深圳和广州人口淨流入占全省的65%,厦门和福州的人口淨流入占福建省的68%;山东的青岛和济南占其淨流入的79%。浙江省整体人口淨流入较大,但双子星城市(杭州、宁波)人口淨流入占比也近50%。近两年的数据中“双子星”现象则更为明显,浙江和广东作为长期人口淨流入大省,省内人口淨流入分布相对均匀,近两年双子星(杭州+宁波、深圳+广州)城市占全省人口淨流入比例接近50%。江苏近两年人口淨增长迅猛,但南京和苏州两地的人口淨流入已超过全省,同样的还有福建。山东省人口淨流出,但济南和青岛两地仍保持淨流入。

由于城市数据的出生/死亡数据披露不完全,或影响“双子星”统计数据。笔者观察过去两年全国常住人口淨流入最多的十大城市,杭州人口淨流入25万人略低于深圳和郑州,但若剔除自然增长因素,杭州人口淨流入则大幅超越。说明杭州市的人口淨流入中虹吸效应贡献了较大增量。合肥剔除自然增长因素后,人口淨流入33万仍然较高,或许由于合肥地理位置相对特殊,既来源于长三角及省会城市的大城市化效应,又受益于城镇化增速下降后的人口回流。

第三产业人口占比攀升

中国作为制造业大国,2024年全部工业增加值达到40.5万亿元(人民币,下同),制造业总体规模连续15年保持全球第一。但从长期趋势来看,第二产业GDP占比逐年降低,第三产业占比持续提升。2024年中国第二产业GDP占比降至36%,第三产业GDP占比提升至57%。

考虑西方建筑业相关的服务活动(如建筑设计、工程咨询、物业管理等)可能被归类为第三产业,以及中国的建筑业转型趋势,若将建筑业占比算入第三产业,那么2024年中国第二产业占比进一步下降至30%,第三产业则上升至63%。

2012年工业就业人口在达到2.32亿之后逐年减少,至2024年降至2.13亿。2020年以来第二产业就业人口占比相对变化不大,但相比2012年高点已回落1.4%。

从未来的趋势看,第三产业所吸纳的就业人数会愈来愈多,叠加人口老龄化加速,抚养比上升,第三产业的需求会上升。目前,按中国统计口径的第三产业占GDP的比重为57%,占就业人口的比重为49%,中间约有8%的差值空间。若参照美国的数据,美国第三产业就业人数占比长期以来都要略高于第三产业GDP占比,2024年美国第三产业GDP占比为81.8%,第三产业就业人数占比则高达83.4%。

而作为步入超老龄化国家的日本和德国,尽管它们都是制造业强国,但第三产业就业人口占总就业人口的比重也达70%,且就业人口占比与第三产业在GDP占比间的差距在缩小。

2022年以来,全国规模以上工业企业利润总额按年呈回落趋势,2024年全国规模以上工业企业实现利润总额7.43万亿元,可比口径下按年下降3.3%。依靠工业发展拉动就业和人口的边际效应或在长期内递减。

新兴产业拉动人口流入

从城市用电量数据也可以作为一个观察视角,来印证人口淨流入的规模有多大。由于新能源车、电动单车、高技术制造业的普及与发展,全国用电量数据快速增长。2019年至2023年间,合肥和成都的总用电量增速及居民用电量增速均显著高于全国平均水平,表明这两个城市的人口淨流入比较多,也说明新兴高技术制造业的快速发展对人口增长产生了较大的拉动作用。

如成都已形成电子信息、装备制造两大万亿级产业,其中电子信息产业营业收入占全市工业比重超30%;2024年合肥新能源汽车产量达137.6万辆,超过上海、西安,仅次于深圳。杭州全社会用电量增速略低于全国水平,但居民用电量高增,杭州的人口高速增长或是“产业+政策+宜居”综合作用的结果,体现出服务业发展对人口巨大的吸引。

人口的集聚与区域的分化这一发达经济体的共同趋势是符合发展经济学的增长极理论的。在二战结束80年后的今天,全球经济都步入了“低增长、高震荡”的时代,和平年代的负面效应就是结构老化、阶层固化、劳动生产率下降,存量经济的特征愈来愈明显,即此消彼长、优胜劣汰。我们应该顺应这一长期趋势,提高投资效益,即让财政资金和金融资源追随人口的流向,而不是逆势而行。

当前,我们必须充分认识到老龄化加速对未来中国经济带来的负面影响,正如上世纪60至70年代人口抚养比例的大幅上升,给20年以后的中国经济带来巨大的人口红利一样。因此,政策应该顺势而为。而鼓励生育政策具有“功在当代、利在千秋”的效应,应该高度重视。

(作者为中泰证券首席经济学家)