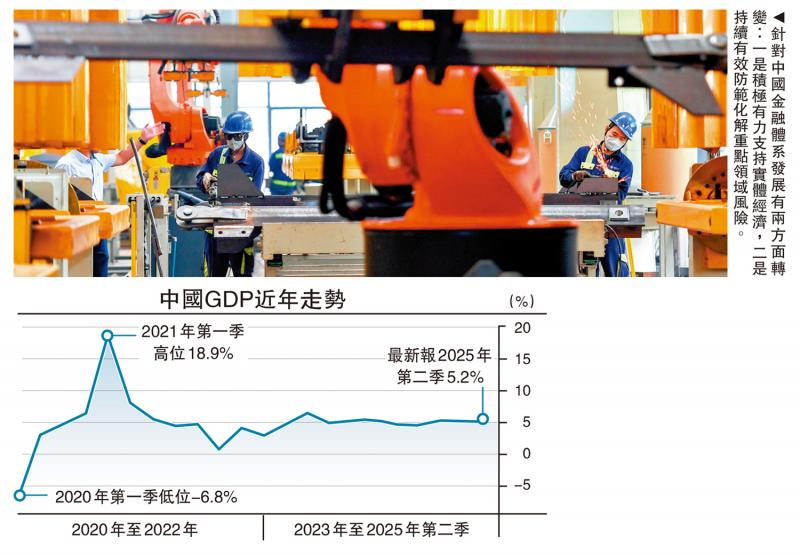

图:针对中国金融体系发展有两方面转变:一是积极有力支持实体经济,二是持续有效防范化解重点领域风险。

尽管全球经贸和地缘政治形势复杂严峻,不确定性上升,但多年来中国经济的基本盘始终保持平稳运行,足见其发展的根基和韧性,确定性正在于中国经济的内生性增长动能在持续增强,以科技创新引领的经济转型成果显现。展望来看,“十四五”期间中国经济总量的增长和质的提升同步,将为“十五五”开局奠定坚实的基础。

“十四五”期间,中国经济保持可持续高质量平稳增长。数据显示,按不变价,2021-2024年中国国内生产总值(GDP)平均增速达到5.5%;按国际货币基金组织(IMF)统计,中国GDP规模按美元计增至18.75万亿美元,其间的增幅为3.08%。按官方预期,2025年有望实现5%的经济增长目标,“十四五”期间中国的经济增量预计超过35万亿元(人民币,下同)。

科创引领高质量发展

一是高科技及先进制造业的迅速崛起。中国在“十四五”期间明确以高科技创新引领高质量发展,通过大规模的科技投资及研发实现高水平科技创新,包括在重要科技前沿领域的巨大突破。从研发支出来看,2021-2024年中国的研究与试验发展(R&D)经费投入从2.8万亿元增长到了3.61万亿元,增幅达28.9%,较“十三五”末增长近50%,增量达到1.2万亿元;研发强度来看,同期中国的R&D支出占GDP的比重从2.43%增至2.68%,增幅达到0.25个百分点,排名世界第12位,超过欧盟国家平均水平(2.11%),接近于经济合作与发展组织(OECD)的平均水平(2.73%)。基于中国科技创新的新突破和有力支撑,中国制造业的“含金量”保持持续上市,除了在制造业增加值延续较高的水平,2024年中国的制造业增加值占GDP的比重维持在25%,远超主要大型经济体(美国、欧盟和日本分别为10%、14%、21%),占全球比重约30%,连续15年保持全球第一。

二是数字经济保持领先水平。新一轮科技革命广泛兴起,以算力、数据应用、数字化等为代表的数字经济新业态、新模式不断涌现。中国充分发挥超大规模市场优势,较早布局数字经济,制定数字经济发展战略,发布“十四五”数字经济发展规划,明确到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。国家数据局发布《数字中国发展报告(2024年)》显示,近三年数字中国发展指数保持10%以上的稳步增长。数字经济发展提质增效,数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重10%左右。2024年全球新公开的生成式人工智能专利4.5万件,中国占比达到61.5%。数据要素市场拓展及数据基础设施建设加快,驱动数字经济迈向“加速度”,数字技术赋能产业转型。数据显示,中国已建成3万馀家基础级智能工厂、1200余家先进级智能工厂、230余家卓越级智能工厂,覆盖超过80%的制造业行业大类。

内外共筑“双循环”格局

一方面,坚定实施扩大内需战略,消费增长贡献稳步提升。扩内需有两方面的支撑,首先是城镇化水平的提升。中国的城镇化率保持稳定增长,2024年中国常住人口城镇化率升至67%,比2020年提升3.11个百分点,意味着扩大内需还有很大的提升空间;其次是人口红利的转换。大量的劳动力资源构成了庞大的人口红利,并在经历产业转型后又集聚成为更具竞争力的工程师红利,这也成为中国科技创新的重要支撑。

随着扩内需、促消费政策密集落地,消费内需对经济增长的贡献度稳步提升,统计显示,2021-2024年,内需对经济增长的平均贡献率为86.4%,最终消费对经济增长的平均贡献率达56.2%,比“十三五”期间提高8.6个百分点。但也要看到,持续扩内需还需要从结构性层面挖潜增长空间,一是从收入端推动各项政策扩容提质,通过各种渠道增加居民收入,同时在稳就业、稳楼市股市等全面发力,提升居民消费信心,增强扩内需的动能;二是从供给端统筹经济和社会政策,在社会保障、医疗、教育和养老等社会民生领域加大投入、增加公共服务供给,为扩内需提供坚实的保障。

另一方面,稳外贸稳外资政策持续,价值链地位不断提高。2024年中国外贸额同比增长5%,连续第八年保持货物贸易第一大国地位,已成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴。从贸易额的占比来看,2021-2024年贸易额占GDP的平均占比约36.8%,相较于2004-2012年间54.8%的较高占比,表明中国对外依存度在逐步下降,经济内生性增长的支撑更加显著。但在坚定扩大内需的同时,稳外贸的重要性仍十分关键,外需及贸易顺差对经济增长的拉动作用更加显著。

中国进出口贸易规模保持稳定增长的同时,贸易顺差保持持续增长态势,屡创历史新高。2024年中国的货物出口规模达3.58万亿美元,比2020年增幅32.2%;货物贸易顺差规模达9914.2亿美元,比2020年增幅89.2%。货物和服务贸易差额占GDP的比重保持稳增,2021-2024年的平均值为2.66%。总的来看,面对当前复杂严峻形势,特别是“关税战”和经贸秩序调整的关键时期,稳定外贸大盘至关重要。

宏观政策更精准高效

财政货币政策协调配合,预期管理优化完善。中国的财政政策空间及调整的余地较大,主要在于中国的公共债务水平保持在较低的水平,赤字率保持平稳,国际储备规模稳定在3万亿美元以上,偿付能力强。

“十四五”期间,中国经济经历各类风险挑战,但很快实现经济恢复性增长且保持长期向好的基本面,关键在于财政货币政策的及时调整,具有前瞻性和多元平衡。财政政策方面,体现在有两点转变:一是短期和中长期兼顾。应对外部冲击,短期内迅速推出包括发行特别国债及地方专项债、减税降费、民生兜底等综合措施,有助推动经济较快回稳,结合中长期深化财税提振机制改革,有力支撑经济长期向好。二是强化逆周期调节。“十四五”时期宏观环境复杂多变,财政政策转向更加积极有为,政策靠前发力,提高赤字率,增加财政支出规模及加强财政支出强度,有助推动宏观经济的平稳增长。

货币政策方面,也有两方面的创新:一是结构性货币政策工具的运用。近年来结构性货币政策工具更加丰富,包括科技创新和技术改造再贷、普惠养老专项再贷款、碳减排支持工具,该设立了保障性住房再贷款、股票回购增持再贷款等,支持实体经济重点领域和薄弱环节,凸显货币政策的主动性。二是利率框架及工具的创新发展。中国加快推进利率市场化改革,优化存贷款利率形成机制,建立市场利率定价自律机制及形成贷款市场报价利率(LPR),并完善公开市场操作及逆回购等方式推动市场利率围绕政策利率附近波动。

其二,金融体系总体稳健运行,国际竞争力增强。目前中国金融体系总体稳健,金融风险整体收敛,银行业和保险业总资产在保持增长的同时,金融服务持续加强。商业银行风险抵补能力整体充足,2025年一季度,商业银行拨备覆盖率为208.13%,资本充足率15.28%,一级资本充足率12.18%,核心一级资本充足率10.70%。整体而言,中国金融体系逐渐走向成熟,金融体制改革持续深化,金融监管体系更加完善。

积极有力支持实体经济

针对金融体系发展,有两方面的转变:一是积极有力支持实体经济。金融管理部门制定了关于做好“五篇大文章”的发展规划,提出明确的目标、措施,引导金融机构提升金融服务能力,优化资金供给结构,切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。二是持续有效防范化解重点领域风险。因经济周期和金融周期变化,及外部冲击加大,房地产市场、中小金融机构、地方债务等重点领域风险暴露,用力推动房地产市场止跌回稳,稳妥处置地方中小金融机构风险,积极稳妥防范化解地方债务风险。

短期而言,中国仍需要发挥宏观政策的逆周期调节功能,在稳增长和促发展、防风险等维度出台新的支持性政策,包括增加特别国债或专项债等财政政策,以及扩大结构性货币政策工具、定向降准等货币政策措施,在筑牢发展根基的同时,着力解决信心和预期问题。

中长期而言,二十届三中全会已明确重点改革事项,未来还需要通过实质性的改革举措予以落地,重点包括构建全国统一大市场、深化财税和金融体制改革,以及在统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴等推出具体的规划及政策,挖掘内生性增长潜力和更加均衡的发展空间,并稳步扩大制度型开放,拓展多元的国际市场。

(作者为上海金融与发展实验室特聘研究员。本文仅代表个人观点)