图:发展离岸金融是推进高水平金融开放的重要突破口,对建设上海国际金融中心与打造全球金融枢纽具有重要意义。

经过三十多年发展,上海国际金融中心建设取得硕果。在国际新形势下,上海建设金融中心面临新的机遇和新的任务。中央金融工作会议强调“增强上海国际金融中心的竞争力和影响力”,如何加快这一进程,需要多方谋划思考。

截至2025年6月,上海金融机构本外币境外贷款规模达到8740亿元(人民币,下同),较2020年同期增长107%。从1992年提出建设上海国际金融中心的战略任务,到2009年提出建设上海国际金融中心新的目标任务,再到聚焦浦东引领区建设提出“支持浦东发展人民币离岸交易、跨境贸易结算和海外融资服务”等新的任务举措,战略持续向纵深推进,各类支持政策接续发力。

发展离岸和跨境金融是关系到中国企业和金融机构拓展国际市场的现实需要,也是维护经济金融安全的战略布局。上海在国家高水平制度型开放扮演重要角色,发展离岸金融是推进上海国际金融中更高能级建设的关键环节,也是服务人民币国际化和支持中资企业“走出去”、高质量共建“一带一路”的重要驱动。数据显示,2024年上海跨境人民币收付总额达到29.8万亿元,同比增长30%,占全国业务总量的47%。

积极把握政策机遇

近年来,国家围绕上海国际金融中心建设谋划顶层设计,在浦东引领区战略已有详细的部署,要求“构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系”。战略层面看,之所以顶层设计及各项战略高度重视建设离岸金融体系,具有深刻的宏观背景,主要包含两大原因:

一方面,当前世界进入到动荡变革期,国际金融竞争加剧,中央金融工作会议提出建设“金融强国”,重点就在于建设强大的国际金融中心。上海是中国对外开放的窗口,外资外企包括外资金融机构数量多、金融开放程度高,因而肩负着推进国家高水平制度型开放、特别是金融开放的重任。发展离岸金融是推进高水平金融开放的重要突破口,对建设上海国际金融中心与打造全球金融枢纽具有重要意义。

另一方面,上海拥有建设强大国际金融中心的基础和实力,配套的金融基础设施完备,集聚了股票、债券、期货、货币、票据、外汇、黄金、保险等金融要素市场及基础设施15家,为发展离岸金融创造了极佳的金融基础设施环境。目前上海各类持牌金融机构已达1782家,其中外资金融机构占比约1/3,为上海发展高水平离岸金融奠定了坚实基础。

国际金融中心建设并非一蹴而就,而是需要层层递进、环环相扣,确保风险可控,既能“放得开”,也能“管得住”。历史发展维度看,当前上海国际金融中心建设进入到3.0版本阶段,即全面能级提升阶段。上海国际金融中心建设历经1.0和2.0,实现了从探索创新到试点扩容、再到完善制度和机制建设的飞跃,其间上海国际金融中心的能级大幅跃升,战略部署向纵深推进,要素市场、金融基础设施和金融机构、金融产品和服务体系日益健全,基本确立具有国际影响力的国际金融中心地位。

上海离岸金融发展经历了从离岸银行业务、非居民金融业务、自由贸易试验区金融业务到具有离岸性质的资金池业务的迭代发展,境内离岸金融模式日臻完善。随着国家高水平制度型开放进程加快,新的国际政经环境和经贸秩序发生调整,如何建设强大的国际金融中心,突破口和难点即在于离岸金融体系建设,焦点则在于现有的外汇管理制度,需要在制度完备和风险可控前提下开展相关离岸和跨境金融业务。

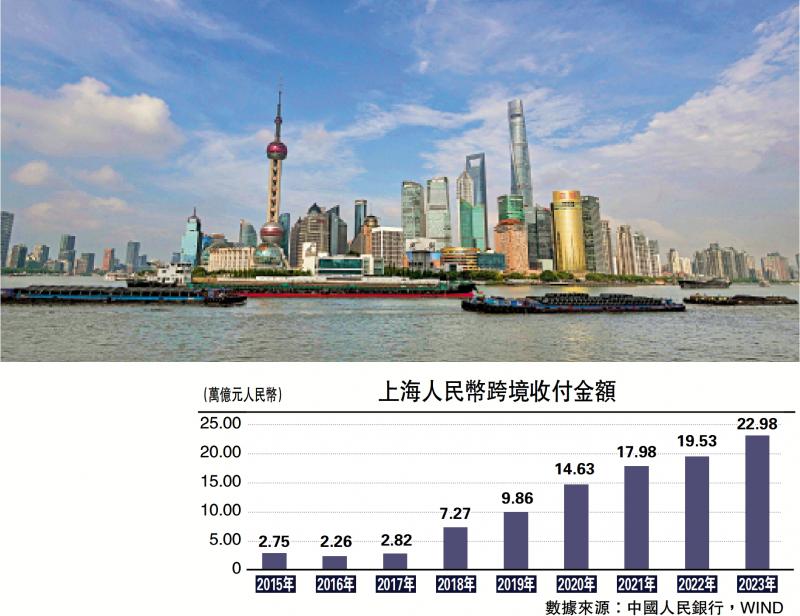

2017年以来,上海人民币跨境收付规模快速上升,截至2023年底的规模为22.98万亿元。具体来看,新形势下上海加快推进离岸金融建设,重点有四项政策机遇。(1)跨境贸易投资高水平开放试点。2023年12月国家外汇管理局印发《关于扩大跨境贸易投资高水平开放试点的通知》,提出在上海等8个省市试点推行扩大实施跨境贸易投资高水平开放政策试点。(2)跨国公司本外币一体化资金池业务试点。2024年12月人行、国家外管局决定在上海等10省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策。(3)自由贸易试验区自由贸易账户业务。2025年3月上海市人民代表大会常务委员会通过《上海市浦东新区促进中国(上海)自由贸易试验区自由贸易账户业务发展若干规定》。(4)离岸贸易金融服务改革综合试点。2025年6月人行宣布在临港新片区开展离岸贸易金融服务改革综合试点,预计采用“离岸专营子公司+免审单结算”,并结合前置“白名单”机制,将离岸资金流与境内主体完全隔离,有效破解离岸贸易结算效率难题。

谨慎应对外部冲击

从上海离岸金融建设进程来看,目前已经取得两方面的积极进展:一方面,支持离岸金融高水平发展的战略部署和政策安排已经比较完备,以及配套的跨境资产管理、数字人民币试点、非居民并购贷款、跨国公司跨境资金集中运营管理等政策试点已积累成熟经验,围绕自由贸易账户、本外币资金池、离岸贸易金融服务等重点业务试点及平台基本搭建,在沪中外金融机构参与的广度和深度不断提升。

另一方面,全方位和多领域的离岸金融实现扩面上量。截至2025年5月末,上海辖内跨国公司跨境资金集中运营管理164家,高版本本外币一体化资金池试点5家,共计169家,合计归集外债额度2468亿美元;企业通过自由贸易账户获得的本外币融资总额折合人民币超过4万亿元;上海地区与“一带一路”共建国家跨境人民币结算量为2.36万亿元,同比增长18%。截至2025年6月,上海金融机构境外贷款外汇的规模为506亿美元。

整体而言,上海加快推动离岸金融高水平发展,始终保持稳慎的立场。特别是面对外部不确定性持续冲击,统筹金融开放创新和风险防范至关重要,因而加快推进离岸金融体系建设,必须在风险可控和金融安全的前提之下推进。尽管各界对包括资本项目开放等政策突破有期待,但在国际金融市场汇率和利率波动扩大、合规及反洗钱审查趋严、离岸账户税务风险增加等,仍需要保持稳健审慎。具体有三点建议:

一是建议扩大上海浦东临港新片区离岸金融政策开放试点,通过试点总结经验,并对金融监管进行压力测试,在政策允许和风险可控的范围内,有序推进人民币资本项目开放在临港新片区先行先试,以外汇期货试点、人民币离岸债券市场建设为契机,加快发展离岸自贸债,扩大资本项目可自由兑换场景应用,先行打造人民币离岸结算中心。

二是有序推进离岸贸易金融服务创新,充分发挥离岸账户的优势,以新型离岸国际贸易试点场景,完善上海浦东临港新片区离岸和跨境金融业务中心平台,利用外币离岸账户税收优势及自由贸易账户的币种优势,打造服务非居民客户的综合金融产品体系,在风险可控基础上,推动人民币离在岸金融创新协同。

三是加强在岸的离岸金融政策及业务支持,鼓励上海大型银行参与离岸银行发展,稳步推进玉兰债、明珠债、离岸自贸债扩容,面向境外机构,重点做好境外资管机构在银行间债券市场的代理结算和托管服务,提升资金结算服务效率,便利化离岸账户、离岸结算及存贷款业务。

推动境内外协同发展

构建与上海国际金融中心相匹配的离岸金融体系是上海国际金融中心建设的重点任务。在迈向更高能级、加速建设上海国际金融中心的关键期,如何系统性推进各项离岸金融政策落地还需要持续创新探索,既要满足国家高水平制度型开放、服务“双循环”新发展格局,也要适应中资企业“走出去”、稳慎扎实推进人民币国际化等广泛的金融服务需求。

笔者认为下一阶段突破口在于构建高水平的离岸金融和跨境金融相结合的体系,建议在两个方面发力:一方面,扎实推进浦东引领区战略落地,依托上海自贸区和临港新片区试点基地,将离岸金融与跨境金融的业务试点由点及面,从创新产品和服务到建机制,上升为标准和规则,最终以法律文本的形式确立下来;另一方面,积极推动境内外离岸市场协同发展,依托前期由沪港两地政府合作签署的《沪港国际金融中心协同发展行动方案》,细化配套政策措施,搭建合作平台。

(作者为上海金融与发展实验室特聘研究员。本文仅代表个人观点)