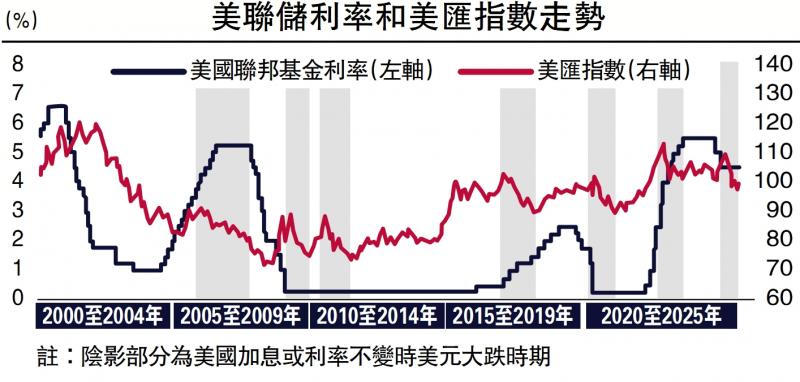

图:美联储利率和美汇指数走势。

目前看,9月美联储减息悬念愈来愈小,然后呢?笔者认为后续减息的节奏还是取决于经济数据,线性外推减息步伐恐是一厢情愿。如果通胀反弹,今年底至明年中,美联储仍有不小概率暂停减息。在此前提下,美汇指数会不会反弹呢?

一直以来,美货币政策的松紧都是美元定价的重要路标,但回顾历史这并不是唯一路标,甚至有一定概率不是决定性的因素。换言之,美联储减息并不是美元走弱的必要条件。

随着8月的关税税率基本落定,保税区库存开始缴付关税后外流,便宜库存正式宣告结束,笔者预计在9月之后美国物价开始出现明显抬升。9月重启减息后,货币信用周期开始向中性靠拢,也是通胀的“助燃剂”。如果通胀速升,减息的大门将再次被“焊死”。

反观美汇指数,其实是一个美元汇率的加权平均指数,用来衡量美元与非美币值的相对强弱。因此,美元走势与美货币政策并不一定单调相关,而是取决于美国与非美的“相对强弱”。就像拔河,两边的作用力的合力才决定中间红绸的变动方向。

从历史数据来看,2000年以来美联储基准利率维持不变时,美元出现较大幅度贬值的区间共有七段(含本轮),跌幅在10%至20%之间。(见配图)驱动因子主要有三:美国与非美经济体经济预期、货币政策的分化、通胀风险的相对差异:

首先是经济增速的差异。美国经济相对非美经济体的增长韧性是支撑美元的核心因素,当美国相对欧日经济增速处在下行周期中,往往会导致美元吸引力下降,美元也就随着流出而走弱。

其次是货币政策的分化。但若仅观察美联储与其他主要央行的短端政策利率,相关性没有第一个因素强。较为趋同的是2005至2007年:彼时美国处于加息周期,但美国相对欧日的政策利率下行,导致美汇指数快速走弱。

美欧、美日国债利差对美汇指数的指示性强,因此利差一定程度上领先于美汇指数。在过去七次美国政策利率不变或加息过程中,美德、美日国债利差均明显回落,反映出市场对美国与非美经济体货币政策走向的预期分化,进而带动美元下行。而在美元贬值后期,国债利差可能同步或先行于美元回升。

最后,通胀风险也是重要影响因素,但更多是通过前面两者影响汇率的。当美国与非美经济体的通胀增速差快速回落时,一方面意味着美国经济需求相对下降(供给冲击导致的情况除外);另一方面,通胀风险下降也意味着政策宽松的掣肘相对减少,市场对美国宽松的预期会更强。

美国经济已近强弩之末

展望未来,美元会怎么走呢?

经济驱动力方面,美国若缺乏货币政策配合,长债发行将受限,财政政策也会束手束脚。如果强行在高利率环境下发行债券,通过短债“续命”扩杠杆会导致偿还规模愈滚愈大,且高利率支出将进一步压缩非利息财政支出空间。因此,无论美债规模持续扩大,还是主动化债带来的经济阵痛,美元都难以摆脱贬值命运。

而欧洲则完全相反,其财政规模扩张已获得许可,后续将进入实物工作量落地阶段,弹性值得期待。一方面,欧洲利率更低,修复空间大于美国,后续弹性更可观;另一方面,欧洲财政纪律相对较弱,一旦进入宽松阶段可能出现超支,因此在财政刺激方面欧洲将强于美国。

经济周期方面,当前美欧经济通胀周期(本质是债务周期)完全相反,一个在顶部,一个在底部。疫情后,美国经济在积极财政推动下持续扩张,如今似乎已至“强弩之末”;而欧元区(尤其是德国经济)虽短期内会受欧元汇率和关税拖累,但财政政策转向及俄乌局势逐步缓和是更重要的结构性因素。因此,后续两国经济预期差和通胀差逐渐收敛的概率不小。

这也带出驱动美元走弱的第三点原因:未来为对冲无法减息带来的流动性问题,美联储在“量”的宽松上可能比欧洲央行更积极(2026年至2030年美国到期债务压力较大);而日本央行在“价”的政策上大概率比美国更紧。6月以来日圆再次贬值后通胀有所反弹,7月消费者物价指数(CPI)按月上升0.2%,名义收入也出现回升迹象(6月从前期1.4%上升至3.1%)。因此,当“薪资─通胀”螺旋形成后,日本央行只能通过加息打破这一循环。往后看,美汇指数中权重最大的两个汇率(欧元、日圆)将继续拖累美汇指数。

综上,笔者认为,即使后续减息窗口关闭,短期美汇指数虽可能还有反复,但“类滞胀”环境下,维持对中长期“美元仍处在向下通道”的判断不变。 (作者为民生证券分析师)