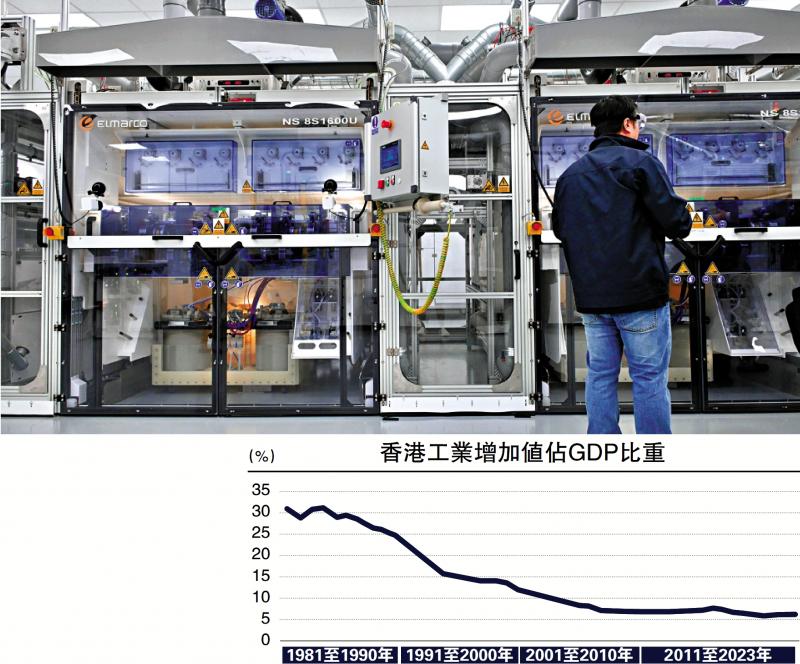

图:香港积极推进新型工业化及创科发展,包括设立产业基金及鼓励引进国际创新研发机构及人才,目前已见成效。

近年来,在特区政府及各界支持下,香港的制造业同步加快转型,支持新型工业化的政策体系更加丰富和完备,发展路径也愈发清晰,对香港经济保持稳健增长具有重要贡献。

2024年的施政报告围绕创新科技及新型工业发展提出诸多措施,包括推进“新型工业化”及创科产业发展、推动研发及数字化转型、新增创科土地和推进河套港深创科园发展。

过去三年,围绕香港新型工业化及创科发展,特区政府及各界已形成共识,包括推动相关政策规划、设立产业基金及鼓励引进国际创新研发机构及人才等,已有显著成效。

国际创科经验参考

瑞士洛桑国际管理发展学院发布的《2025年世界竞争力年报》显示,香港全球竞争力排名再上升两位至全球第三,继2019年后首次重返三甲。国际经验来看,中型经济体维持较强的竞争力,除了在金融领域保持优势,还需要倚重科技创新及研发的产值支撑,这也正是包括新加坡、瑞士、爱尔兰等在内的中型经济体保持领先优势的关键。

一是充分发挥比较竞争优势,高度重视科技创新。瑞士连续数年蝉联全球创新指数榜首,其中的关键在于开放的创新环境和持续大规模的研发投入,研发强度达到3%,每年的科研投入250多亿瑞士法郎,其中企业投入约占三分之二,成为研发投入的主体。瑞士还重视私营机构和学术研究合作,推动研究成果转化和商业化应用,在2013年正式启动“科学技术转移支撑系统”,为企业提供一站式“孵化”服务。

爱尔兰被称为“欧洲硅谷”,政府作为科研创新与转化的决策者,就业企业创新部负责宏观创新政策的制定,教育技能部管理大学开展的基础性研究,并为大学技术转移提供相应的资金支持和政策指导。

二是“金融+创科”双轮驱动,持续释放发展动能。爱尔兰早在1980年代即大力发展软件和生物工程等高科技产业,从传统的农牧经济转向科技创新,以优越的投资环境和政策吸引了大批海外高新技术投资,同时还设立了包括中小企业创新基金、敏捷创新基金等,并高度重视知识产权保护,建立国家中心技术转移办公室,颁布国家知识产权协议,以及针对知识产权收入推出专门的公司税优惠及研发支出抵免政策,鼓励创新发展,实施覆盖技术转移全过程的财政资助等措施。

三是公共科技投资引领,广泛搭建创新生态平台。引领创新发展离不开公共投资的大力支持,依托政府的政策支持、园区建设以及公共投入,不但能够高效地搭建科技创新的平台及生态圈,而且也能够放大政府投资效应,吸引私人资本参与。新加坡的产业园区建设具有前瞻性,比如新加坡建屋发展局与经济发展局每十年联合公布一份《产业园区总体规划》,清晰地指明了当前的产业发展方向,并预留30%的弹性用地,支持科技产业发展。在生态圈建设方面,新加坡政府通过“研究、创新与企业计划”(RIE),五年投入高达250亿新元,构建涵盖大学院校及智库、投资者和科创企业的创新网络。数据显示,新加坡制造业占GDP的比重长期保持在20%左右,建立制造业生态多元化,既涵盖电子、半导体、精密工程、生物医疗等领域,也积极开拓新兴领域如医疗器械和农业科技等。

相较而言,新加坡企业研发支出占总研发支出的比重常年保持在60%左右,而香港工商机构研发支出占本地研发总开支的比重则保持在40%左右,表明香港企业研发还有较大的提升潜能。《香港创新科技发展蓝图》明确建设香港国际创科中心四大发展方向,其中第一点即明确提出,完善创科生态圈推进香港“新型工业化”。围绕新型工业及创科行业上中下游构建创科生态圈是关键举措。香港具备“0到1”的研发实力,在上游领域的优势明显,但在中游的成果转化及下游的产业布局方面还有很大的提升空间。在香港现有的制造业布局、涉及的土地、人才以及面对的外部竞争环境来看,既要有发展新型工业和智能制造的决心,也要有因地制宜并有助发挥比较优势的策略。

创科建设三项短板

参照内地模式及新加坡、瑞士等国际经验,香港基本建立了具有本土特色的新型工业及创科发展策略。具体归纳有两点:一是“发展规划+政策组合”共同发力。特区政府已公布《香港创新科技发展蓝图》及《河套深港科技创新合作区香港园区发展纲要》,阐述了香港创科发展的方向及策略,具有指导意义,配套的土地及引才、公共投资等政策组合拳持续发挥作用。二是“资本市场+公共投资”协作赋能。特区政府不但创设多个支持新型工业及创科发展的基金或资助计划,而且还依托香港发达资本市场开辟支持创科产业的绿色通道,并建立香港投资管理有限公司,管理四只总规模达620亿港元的投资基金组合,目前投资超过100个项目。

比较而言,香港要加快建设国际创科中心,还面临一些现实的困难或短板,具体来看,主要反映在三个维度:

首先,研发投入规模仍需持续扩大。尽管香港连续两年研发强度达到1%,每年的研发投资规模在300亿港元,但新加坡、瑞士的研发强度分别为2%和3%,企业研发投资占比较高,而在比如深圳、苏州等科技创新领先的内地省市,其研发投入巨大,科技企业研发的规模整体占比也非常高,未来香港除了特区政府层面扩大研发投入,还需要激励加强企业研发支持,共同提升大整体研发水平;

其次,创新链构建还有待整合。新加坡、瑞士和爱尔兰在推动构建创新链方面具有优势,特别是在知识产权保护、研发收入优惠、创新投入税收减免等出台各类政策,而且新加坡的园区建设也具有前瞻性,土地规划专门预留创新企业,未来香港也需要群策群力,广泛吸引全球科技巨头在香港布局或设立创新中心,整合香港科技园、数码港及河套创新合作区的土地资源,加快配套建设。

第三,科技投融资还不够活跃。港交所开辟“科企专线”及整合多只基金,有助于提升支持新型工业及创科发展,但相较于新加坡的淡马锡公司或爱尔兰的风险投资,港投公司的规模相对更小,本地市场的风险投资市场还有待持续发展,包括将财富及资产管理优势,转化为深科技领域的投资。

香港新型工业及创科发展需要提升两点认识:全面评估和高度重视香港制造的实力、潜力和优势,在统计、评价及贡献认可方面重视香港新型工业的价值;着力把握全球创新前沿趋势,在全面融入国家创新发展大潮的同时,发挥好自身的比较优势。

未来规划三点建议

具体来看,围绕香港新型工业及创科发展,笔者有三点策略建议:其一,研究完善中长期规划及配套政策体系。建议结合前期公布的《香港创新科技发展蓝图》及《河套深港科技创新合作区香港园区发展纲要》主体内容,尽快研究制定香港新型工业中长期发展规划,进一步明确新型工业发展的远景目标,凝聚社会共识,充分肯定香港制造的价值贡献,促成新型工业投资创业氛围,坚定新型工业及创科发展的策略。

其二,优化整合现有的各项配套政策。具体包括,建议优化现有产业基金及资助计划,研究实施研发投入税收减免、知识产权收入优惠等具体政策便利,助力制造业企业及初创公司在技术、资本和供应链布局方面做好前瞻性管理,增强制造业企业的投资和发展信心。

其三,鼓励支持社会资本参与。建议统筹公共部门、企业行会、研究智库等合作定期发布新型工业进展及策略报告,搭建产学研平台,优化完善科研成果转化及知识产权保护机制,为社会公众及投资者提供指引,充分发挥香港各界在推动新型工业及创科发展的功能作用,研究扩大政府新型工业投资支出,支持私人资本、主权财富机构及风险投资机构扩大对香港新型工业及创科产业的投资。

(作者为上海金融与发展实验室特聘研究员。本文仅代表个人观点)