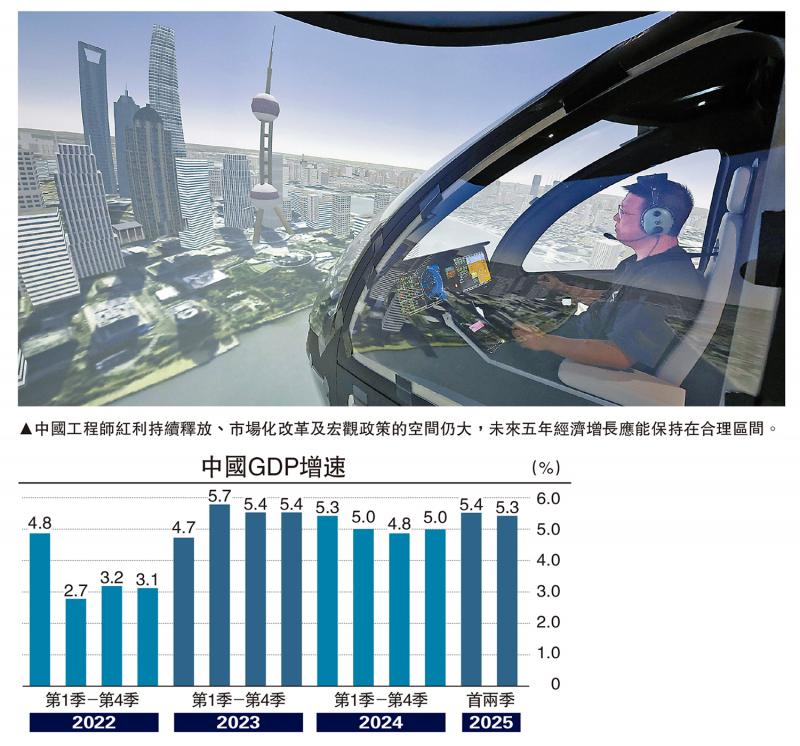

图:中国工程师红利持续释放、市场化改革及宏观政策的空间仍大,未来五年经济增长应能保持在合理区间。

根据二十大战略安排,中国将于2035年基本实现社会主义现代化。因此,“十五五”(2026-2030年)是中国全面建设社会主义现代化国家的关键阶段,也是全球经济格局重塑与中国高质量发展攻坚的叠加期。

“十五五”期间,中国经济将告别高速增长阶段,转向高质量发展模式。经济增长面临多重下行压力,如房地产深度调整、全要素生产率提升速度放缓、全球贸易保护主义冲击,以及人口红利消退等多重挑战,经济增速将适度放慢。

经济增速适度放缓

考虑到中国工程师红利的持续释放、中国持续深化市场化改革以及中国宏观政策的空间仍大,未来五年中国经济增长应该能保持在合理区间。在高质量发展精神指导下,中国经济发展能够在保持量的合理增长,同时实现质的有效提升。

综合判断,“十五五”期间中国年均GDP增速目标将设定在4.5%至5.0%之间。这一增速水平与2035年基本实现社会主义现代化的人均GDP目标相匹配。

增长动能逐步转换

“十五五”期间中国经济增长动能将发生深刻变革,从传统要素驱动转向创新驱动和内需拉动双轮驱动,主要体现在以下几个方面:

新质生产力培育,科技创新将成为核心增长引擎。重点攻关芯片、算法、大模型等“卡脖子”领域,推动人工智能、量子科技、生物医药等战略性新兴产业发展。数字经济与实体经济深度融合加速,工业互联网基础设施加快建设,“人工智能+金融与医疗”等场景落地应用。

内需扩容与消费升级,内需将成为经济增长的主拉动力。通过完善收入分配制度、强化社会保障、优化消费结构等措施释放消费潜力。新型城镇化将是内需扩张的重要抓手,通过深化户籍制度改革、发展城市群和都市圈,释放消费潜力。

生产性服务业崛起,将从“配套”角色提升为与先进制造业并列的支柱产业。当前中国生产性服务业占GDP比重仅为28%,远低于欧美国家的40%至50%。预计到“十五五”末,这一比重有望提升至35%,实现“再造一个中国制造”的目标。

产业结构优化升级

“十五五”期间,中国经济结构将经历深刻变革,主要体现在产业结构、需求结构和区域结构三个方面:

产业结构优化:中国经济将从“制造大国”向“制造强国”和“服务大国”转型。制造业向高附加值、高技术方向升级。传统产业通过高端化、智能化、绿色化转型提升效率。服务业特别是生产性服务业迎来快速发展,形成“传统升级+新兴培育”双轮驱动格局。

需求结构再平衡:投资结构将显著优化,民间投资信心恢复,新兴产业投资增速加快。消费需求持续升级,从商品消费向服务消费扩展,文化娱乐等新消费领域不断拓展升级,成为消费增长新引擎。出口的产品结构和区域结构也将继续优化。出口目的地更趋多元和平衡,对美国和欧盟市场的依赖减少,东盟、“一带一路”国家和中东地区的占比提升。

区域协调发展:区域战略更加注重协同发展和特色培育。最近的中央城市工作会议提出要通过城市群和都市圈发展,形成组团式、网络化的区域发展新格局,大型城市群成为引领消费升级的主要载体。

通货膨胀温和回升

“十五五”时期,中国通胀形势将呈现CPI温和回升、PPI逐步回暖的特点,但结构性分化依然存在:居民消费价格指数有望逐步回归合理区间,但受居民收入增速放缓和社会保障支出挤压消费空间等因素影响,CPI上行空间有限。PPI有望结束持续通缩局面。“反内捲”政策通过推进产能治理、防止恶性竞争,为物价水平逐步回归合理区间创造有利条件。

宏观政策理念优化

财政政策理念进一步优化:为体现财政政策的有效性,“十五五”期间中国财政政策的理念将在以下三方面进一步优化。

一是财政政策空间的优化。根据国际货币基金组织统计数据,2023年末G20国家平均政府负债率118.2%,同期中国政府负债率为67.5%。相对而言,中国政府的债务杠杆率低于其他发达国家以及新兴市场国家。尤其是如果以国债来衡量,中央政府的杠杆率更是显著低于其他经济体。未来财政政策发力主要靠中央政策加杠杆,即加大国债的发行来实现。

二是财政政策功能的优化。从平衡财政逐步转到了功能财政。平衡财政讲究的是财政的当期平衡,功能财政主要是根据经济社会发展的需要,来确定财政赤字、财政支出规模。今年财政预算赤字率4%,达到2008年本轮积极财政政策实施以来的最高水平,意味着中国从过去注重短期财政平衡,转向了中长期的经济社会健康发展,更体现逆周期调节的特征。

三是财政支出结构的优化。要优化财政支出结构,把钱用到民生福利相关、科技创新相关的领域。对于医疗、教育、养老、住房保障这些方面支出的增加,有利于缓解居民的后顾之忧,提升居民消费意愿。

货币政策将继续为经济恢复提供必要支持,但不会搞“大水漫灌”。笔者预计央行将综合运用多种政策工具,保持流动性合理充裕,降低企业融资成本。结构性货币政策工具更重要,引导资金流向科技创新、绿色发展和中小微企业等重点领域。央行还将继续创新维护宏观审慎和金融稳定的政策工具。结构性工具继续创新扩容,以加大逆周期调节力度。公开市场操作工具箱丰富完善,以增强流动性管理能力。继续推进货币政策调控框架转型。动态优化货币供应统计量,提升映射经济活动的完整性和敏感性。强化7天逆回购利率的主要政策利率作用,引导市场关注点更多转向价格型指标。适度收窄利率走廊宽度,增强央行对利率波动范围的管理和调节能力。

产业政策方面将围绕创新驱动、绿色低碳和协调发展三大方向展开:

一是创新驱动与科技自立自强:产业政策核心是推进新质生产力整体跃升。发挥新型举国体制优势,提高基础研发强度,突破关键技术和零部件“卡脖子”问题。加快构建现代化产业体系,推进传统产业高端化、智能化、绿色化转型升级,培育壮大新兴产业,超前布局未来产业。

二是绿色低碳与可持续发展:绿色经济成为核心增长支柱。能源结构优化加速,核电、氢能、储能技术商业化提速。绿色基建投资扩大,智能电网、碳捕集设施(CCUS)、生态修复项目成为重点。

三是协调发展与反内捲治理:“反内捲”成为产业政策重要抓手。针对无序扩张、低价竞争的内捲化问题,政策将强化行业自律,防止“内捲式”恶性竞争。覆盖范围既包括钢铁、煤炭、水泥、玻璃纤维、工程机械等传统行业,也包括光伏设备、电池、新能源汽车、快递等新兴产业。

财政、货币与产业政策协调发力,增强宏观政策取向一致性。新型政策性金融工具定位为“准财政”工具,由发改部门筛选项目清单,政策性银行发行金融债融资提供项目资本金,财政部提供贴息支持,体现了财政、货币和产业政策的协同配合。央行在公开市场操作中重启国债买卖,也是财政与货币政策协同配合的重要举措。

资本市场稳定发展

最近几年中央对资本市场的重视程度前所未有,继去年推出两项专门针对资本市场的货币政策结构性工具来稳定股市之后,今年又明确中央汇金公司是资本市场的稳定基金地位,到持续鼓励长期资本和耐心资本发展壮大,同时通过健全法律制度,为中国资本市场发展稳定提供坚实基础。

叠加去美元化带来的全球资金重新配置的需求,中国资本市场整体估值合理等因素,笔者预计“十五五”期间中国资本市场将迎来历史性发展机会。在此过程中,直接融资在社会融资规模中的占比将有所上升。(作者为交通银行金融研究中心首席研究员,文章只代表作者个人观点,与所在单位无关)