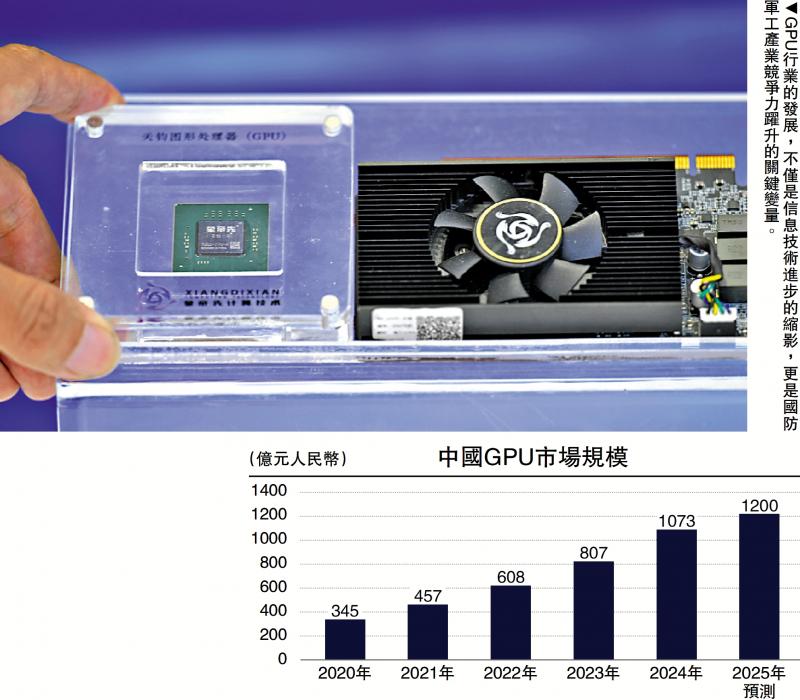

图:GPU行业的发展,不仅是信息技术进步的缩影,更是国防军工产业竞争力跃升的关键变量。

在数字化与智能化浪潮席卷全球的今天,图形处理器(GPU)已突破传统“图形渲染工具”的单一角色。而对于国防军工产业而言,GPU不仅是武器装备智能化升级的关键支撑,更是军事仿真、指挥控制、情报分析等领域构建“数字战斗力”的核心要素。

国防军工产业的本质是通过技术优势构建“非对称战斗力”,而GPU的并行计算与智能处理能力,正深刻改变着现代战争的形态与军工体系的竞争力。

产业应用的四大场景

具体而言,国防军工对GPU的需求集中体现在以下四大场景:

一、高精度军事仿真

军事仿真是军工研发与训练的核心环节,涵盖武器系统性能验证(如导弹飞行轨迹、雷达探测范围)、作战方案推演(如联合登陆战役)、人员技能训练(如飞行员模拟器)等。传统仿真依赖CPU集群,但面对包含数亿级实体(如城市级战斗中的车辆、人员、建筑)、多物理场耦合(力学─电磁─热传导)的复杂场景时,计算效率与实时性严重不足。

GPU的并行架构天然适合处理大规模离散事件模拟:例如,在飞行器气动仿真中,GPU可同时计算数千万个网格点的流体动力学方程;在城市作战仿真中,GPU能实时渲染数千个动态目标(士兵、车辆、爆炸物)的物理交互与视觉效果。美国国防高级研究计划局(DARPA)的“数字战场”项目(2021年启动)明确要求仿真系统支持“分钟级”的全要素战场推演,其底层算力即基于英伟达A100集群。中国“天河”系列超级计算机在武器装备仿真中亦广泛采用GPU加速,将某种型号导弹的气动优化周期从3个月缩短至2周。

二、智能指挥控制

现代战争已进入“信息主导”阶段,战场每秒产生的数据量高达TB级(包括卫星遥感图像、雷达信号、通信情报、无人机视频等)。指挥控制系统需在极短时间完成目标识别、威胁评估、火力分配等决策,这对算力的实时性与智能性提出了极致要求。

GPU的人工智能(AI)加速能力使其成为情报分析的核心工具:例如,基于深度学习的图像识别模型可在GPU上实现每秒数万帧的视频分析,将卫星图像中的装甲车辆识别准确率从人工的70%提升至95%以上;自然语言处理模型(如BERT)通过GPU加速,可以将战场通信文本的语义解析时间从小时级缩短至分钟级。美国空军的“先进战斗管理系统”(ABMS)已经部署基于GPU的AI平台,用于实时融合多源情报并生成作战建议;中国“北斗+AI”指挥系统中,GPU集群承担了90%以上的目标特征提取与威胁等级判定任务。

三、武器装备智能化

下一代武器装备的核心特征是“智能化”──导弹具备末段自主规避能力、无人机可实现集群协同作战、舰艇搭载的作战系统能根据战场态势动态调整策略。这些功能的实现依赖于边缘端的实时推理与中央端的复杂训练:

在边缘端(装备本体),小型化GPU模块(例如英伟达Jetson AGX Orin)被集成至导弹导引头、无人机飞控系统,用于实时处理传感器数据(红外成像、激光雷达)并执行目标分类与路径规划。例如,美国“忠诚僚机”无人机通过机载GPU集群实现多机协同战术决策,响应延迟低于10毫秒。

在中央端(指挥中心/研发实验室):大型GPU集群用于训练智能算法模型,其所需的算力随模型参数量呈指数级增长,当前主流的军事AI模型(如用于无人机群编队的多智能体强化学习模型)参数量已达百亿级,仅训练一次就需要数千块GPU并行计算数周。

四、电子对抗与信息安全

在电子战领域,GPU的高并行性被用于破解敌方通信加密(如通过暴力枚举或量子退火算法模拟)、生成对抗性干扰信号(如针对雷达的欺骗式干扰波形设计)。尽管此类应用受国际军控条约限制,但各国均在秘密研发基于GPU的电子对抗工具。例如,美国国防部曾采购英伟达V100集群用于模拟敌方通信网络的漏洞分析;中国则在“北斗”抗干扰系统的研发中,利用GPU加速了复杂电磁环境下的信号处理算法优化。

影响机制的三重维度

GPU不仅是国防军工的“工具”,更是重塑产业竞争力的“杠杆”。其影响机制可从以下三个维度展开:

从技术维度来看,现代武器装备的智能化水平直接依赖于底层算力支持。例如,高超音速武器的制导系统需在极端环境下(温度>2000℃、加速度>20g)实时计算最优弹道,对GPU的耐高温、低功耗、高可靠性提出特殊要求;量子通信对抗设备需要GPU在纳秒级延迟下完成密钥生成与验证。若GPU性能不足,即使设计出先进的算法或传感器,也无法实现预期作战效能。

从产业维度来看,国防军工对GPU的依赖存在“卡脖子”风险:全球高端GPU(例如英伟达H100、AMD MI300)的生产高度依赖台积电7纳米或5纳米制程,且软件生态(如CUDA)由美国企业垄断。一旦国际局势紧张,海外供应商可能通过“断供”或“限供”削弱他国军工体系的持续作战能力。例如,2022年美国出台对华GPU出口管制政策,禁止英伟达向中国出售A100/H100芯片,直接影响中国部分军工单位的AI训练进度。

从战略维度来看,在“智能化战争”时代,算力差距可能直接导致战场态势感知、决策速度与武器效能的代际差。拥有先进GPU技术的国家,可更快训练出更精准的AI模型,更高效地模拟复杂作战场景,从而在战略制定与战术执行中占据主动。

中国GPU产业起步较晚,尽管近年来涌现出本土代表性企业,但与国际巨头相比仍然存在显著差距:1)制程工艺。国产GPU主流产品停留在7至12纳米(依赖境外代工),而国际最先进已进入3纳米(如英伟达下一代B100)。2)软件生态。CUDA生态拥有超过3000个加速库,而国产GPU(如景嘉微JM系列)的配套开发工具链尚不完善,开发者迁移成本高。3)高端市场渗透:国防军工领域的核心仿真与指挥系统仍部分依赖进口GPU,自主产品的可靠性验证周期较长。

提升竞争力的四要点

为提升国防军工竞争力,中国需从以下方向推动GPU行业与军工需求的协同发展:

1)突破关键核心技术,保障高端供给安全。聚焦7纳米及以下制程的自主制造能力,支持国产GPU设计企业研发面向军工的高可靠性芯片;加强基础架构创新(例如Chiplet异构集成、存算一体技术),降低对先进制程的单一依赖,提升算力密度与能效比。

2)构建自主软件生态,降低应用迁移门槛。推动国产GPU编程框架的标准化与开源,兼容CUDA生态的关键接口,降低军工单位从进口GPU切换至国产产品的开发成本;联合国防科技大学、航天科工等机构,开发针对军事场景的专用加速库,提升国产GPU的“场景适配性”。

3)深化军民融合,加速技术转化与需求牵引。建立“军工需求─企业研发─实战验证”的闭环机制:由军方提出典型应用场景(如高超声速武器仿真、无人机蜂群协同),GPU企业定向优化架构(如增加张量计算单元占比),并通过军工单位的实际测试反馈迭代产品;设立国家级专项基金,支持共性技术研发,避免重复投入与资源分散。

4)强化国际合作与风险对冲。在遵守国际规则的前提下,与欧洲、俄罗斯等国家开展GPU技术交流,获取非美系技术资源;建立GPU战略储备机制,应对突发供应链中断风险。

GPU行业的发展不仅是信息技术进步的缩影,更是国防军工产业竞争力跃升的关键变量。对于中国而言,面对全球GPU产业的寡头垄断与技术封锁,唯有通过自主创新突破核心瓶颈、构建自主生态、深化军民协同,才能将GPU的算力优势转化为国防安全的战略主动权,为建设世界一流军队提供坚实的技术支撑。

(作者为外资投资基金董事总经理)