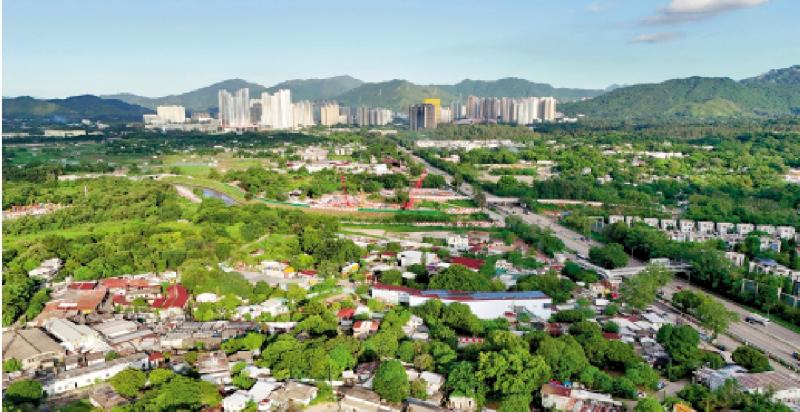

图:北部都会区是香港未来发展的关键引擎,也是融入国家大局的重要载体。

新一份施政报告以“深化改革 心系民生 发挥优势 同创未来”为主题,提出多项新措施,包括为北部都会区发展引入公私营合作(PPP)、建设—运营—移交(BOT)等模式。本文将探讨如何借鉴内地的PPP与BOT经验,并思考怎样引进内地资金与获取政策支持,同时确保资金流动的合规性与有效性。

北都区发展的规模与复杂性,需要特区政府突破传统土地开发模式,通过多元化的PPP机制激发市场活力。根据施政报告提出的“片区开发、原址换地、分阶段开发”等思路,PPP模式可从以下几方面切入:

1)基础设施与公共服务项目采用BOT模式。北都区的交通、能源、水务等基础设施建设可优先采用BOT模式。例如,邀请私营企业投资建设北都区的智慧交通系统或污水处理厂,并授予其一定期限的运营权,通过使用者付费或特区政府补贴方式回收成本并获取收益。此举不仅减轻特区政府财政压力,还能引入市场效率与创新技术。

2)“片区开发”与综合运营模式。借鉴内地“新城区综合开发”的经验,北都区可划分多个功能片区(如科技产业区、生态居住区),由私营开发商统筹进行土地整理、基础设施建设、产业导入及物业运营。特区政府通过“原址换地”或“容许业权人主动交回土地”等政策,降低土地整合成本,同时以“按实补价”机制灵活处理补地价问题,提升企业参与意愿。

3)分阶段开发与风险共担。施政报告提出以试点形式推行分阶段开发,这与PPP的“分期滚动开发”理念高度契合。例如,在新田科技城率先试点科技产业园区项目,由企业投资建设并招商运营,特区政府根据项目的进展分阶段提供政策支持与土地批拨。这种模式可降低初期投资风险,逐步汇聚人流与资本。

4)专属法律与快速审批制度保障。北都区发展需配套专属法律框架,明确PPP项目的权责分配、争议解决机制与退出安排。同时,通过“快速审批制度”缩短项目立项至落地的周期,吸引私营资本加速进场。

5)建立联络平台。成立专门机构,负责与内地投资者的联络和对接,提供一站式服务,解答投资者的疑问。

内地过去20年广泛运用PPP与BOT模式推动基础设施与区域发展,积累了丰富经验与教训,特别是在项目管理、资金运作和风险控制等方面。特区政府可从以下几方面借鉴:

1)制度顶层设计与标准化流程。内地通过国家发改委、财政部等部门联合发布《PPP项目操作指南》等政策文件,规范项目识别、准备、采购与执行流程。特区政府可以参考此类标准化框架,制定《北都PPP项目实施细则》,明确项目评估、风险分配、绩效考核等要求,避免因制度模糊导致合作纠纷。

建议联手成立发展基金

2)多元化融资与风险管理。内地PPP项目常通过专项债、产业基金、政策性银行贷款等方式拓宽融资渠道。例如,国开行曾为雄安新区项目提供低息长期贷款。特区政府可探索与内地金融机构合作,设立“北都发展基金”,吸引内地保险资金、社保基金等长期资本参与投资。

3)创新应用领域,从基建到产业生态。内地PPP项目已从传统基建扩展至产业园区、生态治理等领域。例如深圳前海自贸区采用“园区+产业+金融”模式,由政府与企业共同打造产业生态圈。北都区可参考此模式,在河套科技城引入龙头企业主导开发,配套科研设施、人才公寓与商业服务,形成产城融合示范区。

4)退出机制与可持续运营。内地经验显示,PPP项目需设计灵活的退出机制(如股权转让、资产证券化),以增强资本流动性。特区政府可鼓励北都区PPP项目通过香港资本市场发行房地产投资信托基金(REITs)或专项债券,为投资者提供退出渠道,同时确保项目运营的长期稳定性。

5)多元化融资。内地的PPP项目往往结合政府资金、银行贷款和社会资本,香港可借鉴这一模式,引入不同来源的资金。

6)提供政府担保。在某些高风险项目中,政府可提供担保,以降低投资者的风险,吸引更多企业参与。

北部都会区是香港未来发展的关键引擎,也是融入国家大局的重要载体。通过深化公私营合作模式,借鉴内地经验并引进内地资本,北都区不仅能加速物理空间建设,更可形成一套可持续的发展范式。

特区政府需以“新思维”推动制度突破,同时确保风险可控与资金合规,方能实现“心系民生、发挥优势、同创未来”的愿景。

(作者为香港中国企业协会财会专业委员会常务副秘书长)