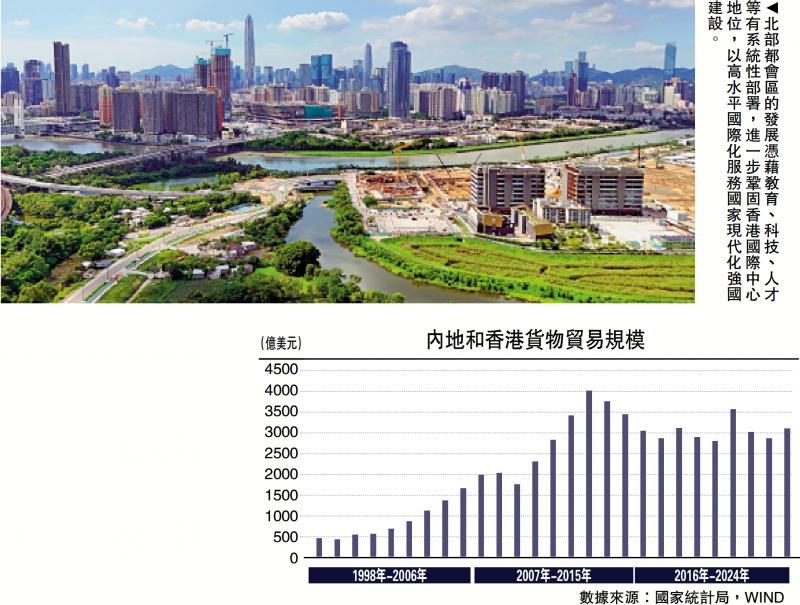

图:北部都会区的发展凭借教育、科技、人才等有系统性部署,进一步巩固香港国际中心地位,以高水平国际化服务国家现代化强国建设。

行政长官李家超任内第四份施政报告重点聚焦经济和民生两大领域,推出了一系列力度更大、具有突破性的措施,包括建立“部门首长责任制”、成立“北都发展委员会”。这些措施集中反映了特区政府谋求抢抓经济、产业、金融新机遇的决心,也深刻体现了务实高效和革新的理念,以顺应国家科技创新、高水平开放等战略部署。

过去三年的施政报告均围绕国家发展大局科学谋划,倾听民生民意,推出各项务实举措,一系列政策落地见效,香港加快迈向由治及兴。总的来看,当前香港经济虽面临内外不确定性的挑战,但仍保持积极向好态势,银行业稳健的同时,资本市场持续活跃,两地互联互通更加深入,各类资金、企业及人才涌入香港市场,创科、贸易和投资成为支撑香港经济整体扩张的主要动力。

服务企业出海大局

今次施政报告既是香港全力“拚经济、谋发展、惠民生”、加快迈向由治及兴的进程表,也是香港主动对接国家发展战略、实现突破新局面的策略部署。施政报告开辟专章围绕“融入国家发展大局”,细化包括发挥“出海”平台作用、深化国际交往合作,以及粤港澳大湾区建设等具体措施,意义深远。内地经济保持韧性及竞争力,湾区创新发展优势显现,将不仅赋能香港更大发展空间,而且也将极大地拓展优势潜能。

一是内地经济保持韧性及竞争力,赋能香港更大发展空间。施政报告指出,国家作为全球第二大经济体,贡献全球经济增长超过三分之一,是香港发展的最大机遇。年初以来,中央政府宏观政策精准发力,财政政策积极有为和货币政策适度宽松,人工智能(AI)、新能源、人形机器人等新产业加快培育,上半年高技术产业投资同比增长10.6%。

受益于内地经济韧性和宏观政策利好,内地企业加快“出海”,而首站便是以香港作为重要平台。统计显示,2024年外地驻港企业在香港共设有超过1400间地区总部,其中逾300间来自内地。而施政报告宣布成立内地企业出海专班,组成一站式平台,主动招揽内地企业利用香港平台“出海”。具体措施包括推动内地银行在港设立区域总部、吸引更多内地企业在港设立财资中心等,以及通过“科企专线”协助内地科技企业来港融资,加强对国家建设科技强国的金融支持。

近年来,内地政府、龙头企业、科技企业积极借道香港实现境外发债、上市募资及招商引资,充分发挥香港联通国际、衔接国际规则的优势,进一步打开国际市场。依托内地企业“出海”和两地金融市场、资本市场互联互通新机制,进而为香港金融、会计、法律、咨询等专业服务领域带来新的发展机会。而随着人民币国际化进程加快,跨境人民币结算、贸易融资及对外直接投资等便利化政策升级,将巩固香港作为全球最大离岸人民币中心的地位。

二是湾区创新发展展现新的活力,拓展香港更大市场潜能。前不久,中央政府出台政策,提出允许在港上市的粤港澳大湾区企业有序在深交所上市。数据显示,目前在港股上市的广东企业合计有256家,过去14个月在港上市的大湾区企业合计数量已达86家,2025年上半年共有44家企业在香港地区上市,其中6家来自大湾区,而且超过20%的A1申请来自大湾区。随着大湾区建设提速,湾区内科技创新竞相发展,区域内产业链、资金链和创新链深度互嵌、互相赋能,预计港深两地资本市场将更加活跃。

今次施政报告围绕“粤港澳大湾区建设”作了具体部署,继续深化粤港澳三地规则衔接和机制对接,提升人流、物流、数据流、资金流。其中有突破性的新措施包括推动大湾区商事调解及仲裁平台、深港跨境数据验证平台以及合作开拓大宗商品交易及碳交易等新业务。这些新的措施将有助于促进大湾区融合,搭建创设便捷的互联互通平台,便利两地跨境产业链和金融创新业务发展,给两地金融机构深化合作创造积极条件。

随着跨境养老和北上消费兴起,跨境支付、两地征信及融资等需求也将增加,需要两地银行、保险等结构加强协作,发掘业务增长点。施政报告围绕跨境养老、医疗及置业、消费等民生领域推出多项具体措施,比如优化大湾区养老安排、共建粤港澳美丽湾区,以及首度在粤港澳三地共同承办的全国运动会等,预计将深化大湾区“软联通”和“心联通”,促进香港民生、零售消费扩容。大湾区经济、金融和产业加快融通,需要湾区内商业银行、保险等金融机构加大场景建设、加大跨境金融产品供给,提供金融服务便利。

强化政府治理能力

今次施政报告的发布时间要早于过往,凸显本届政府对香港经济和民生发展的重视,同时也充分展现拚经济和谋发展的决心。过往三年,香港经济虽历经内外各类风险挑战,但发展韧性不减,而且独特优势凸显。不论是国际金融中心、全球创新集群、国际竞争力等各项世界权威排名,还是香港资本市场、外部资金流入和投资等,都展现出了日益增强的吸引力。归根结底在于香港具有背靠祖国、联通世界的独特优势。

首先,政府治理更加突出效能与责任制。施政报告指出,坚定不移贯彻“一国两制”方针,强调维护国家安全、落实“爱国者治港”原则及完善地区治理。进一步强化治理是本年度施政报告的一大重点,从而聚焦主动对接国家发展战略、实现突破新局面的策略部署,重申建立“以结果为目标”的政府,将提升政府效能作为落脚点。

具体来看,一方面强化治理效能。施政报告提出建立清晰的部门首长责任制,以及成立AI效能提升组,以提升部门整体管理水平;另一方面强化责任落实,明确建立责任制的目的和调查机制的具体程序,并提出要强化公务员评核机制,形成更有效的责任约束和效率反馈。上述措施反映了政府通过强化治理,以更好落实经济和民生两大主轴任务。

其次,短期政策与中长期规划有机结合。施政报告提出要加快土地开发、基建和园区配套产业、人才和投资优惠政策包的具体事项落地,既要有突破性的革新思维,也要有紧迫感。当前,香港经济和民生发展仍有一些薄弱环节,外部形势复杂多变,更有待政府各层级抢抓机遇,早落子即是早受益。

施政报告涵盖不少简化松绑政策,凸显政策执行效能和灵活性,比如明确北部都会区发展的政府运行机制,同时简化行政措施,譬如引入快速审批制度、以试点形式推行分阶段开发模式等,充分借鉴参照内地的经验。又比如施政报告提出将在年内公布《新田科技城创科产业发展规划概念纲要》,体现政策规划的引领性作用。前期政府陆续公布的《香港创新科技发展蓝图》、《香港数字资产发展政策宣言》,以及《河套深港科技创新合作区香港园区发展纲要》等,通过这些顶层设计和战略部署,更好地衔接短期政策措施和中长期发展规划,更加突出战略的前瞻性和政策的连续性。

再次,主动突围以抢抓内外发展新机遇。当前,世界进入动荡变革期,全球科技革命、大国博弈和再全球化的发展进程加快,全球产业链重构、供应链重组、全球投资版图调整是大趋势,既可能会引发新的动荡和波动,但同时也意味着新的机遇。香港内引外联的独特优势凸显,全球投资重新寻“锚”的过程中,国家经济高质量发展和科技创新引领加快,高水平制度型开放和粤港澳大湾区建设战略向纵深推进,更需要香港紧跟国家发展大局,主动谋划和推进各项政策落地。

施政报告透露出的主动意识、破局意识更强,比如针对北部都会区建设专门设立一章提出全面的任务措施,深化国际交往合作和深度参与湾区建设进一步拓展发展空间,部署国际教育枢纽、国际创新科技中心、区域知识产权贸易中心以及中外文化艺术交流中心等,同时在教育、科技、人才等有系统性部署,整合各项政策有助形成发展合力,其目标定位和措施无不彰显香港的国际化特征和独特优势,旨在于进一步巩固香港的国际中心地位,以高水平国际化服务国家现代化强国建设。

(作者为上海金融与发展实验室特聘研究员。本文仅代表个人观点)