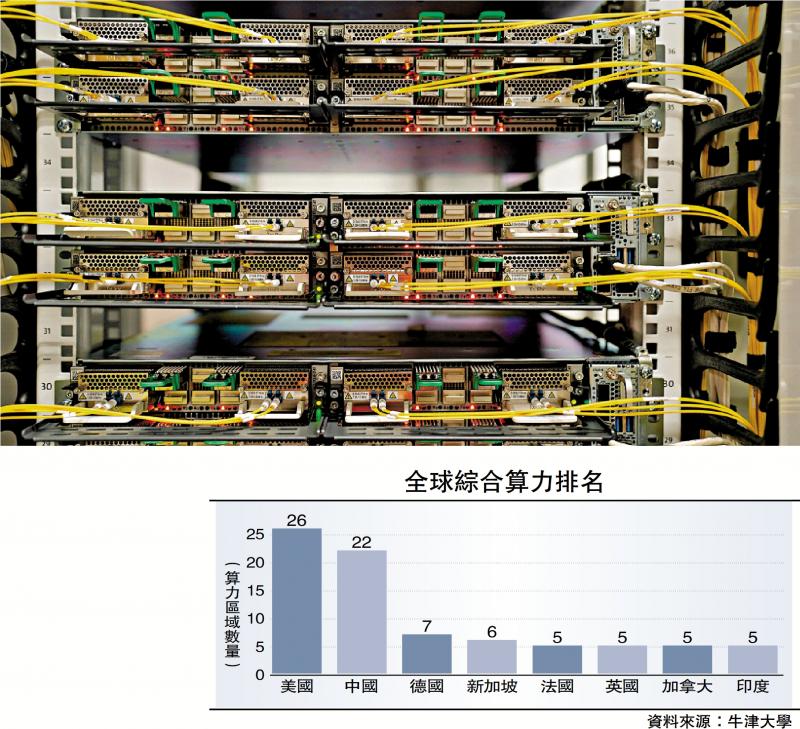

图:中美是全球算力领域的两大力量。两国在竞争中合作,可有助完善产业生态。

算力作为数字经济时代的核心生产要素,已成为衡量国家科技实力与综合竞争力的关键指标。当前,中国与美国作为全球算力领域的两大核心力量,在算力中心建设与发展上呈现出“美国引领存量优势、中国加速增量追赶”的竞争格局。

(前文刊于10月1日B4版)政策体系与制度环境为算力中心发展提供底层支撑,中美在战略定位、政策工具与实施效果上呈现显著不同。

美国采取“战略引领+市场主导”的发展模式。2025年特朗普政府推出“星际之门”(Stargate)计划,联合软银、Oracle、OpenAI等企业承诺4年出资5000亿美元建设算力基础设施;同时通过《芯片法案》投入527亿美元补贴本土制造,并强化出口管制,限制中国获取先进技术。监管层面实施“轻触式监管”,废除AI(人工智能)产品前置安全审查,设立“监管沙盒”,政策松绑后硅谷风投立马设立50亿美元AI专项基金,激发市场创新活力。

中国则实行“顶层设计+政府推动”的发展路径。以“东数西算”工程为核心,投资超3万亿元建设八大算力枢纽,通过行政力量快速整合资源、扩大规模。监管层面强调安全可控,《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求内容安全审查与实名制,截至2024年底,302项生成式AI服务完成备案。但政策执行中存在重复建设、资源浪费等问题,部分项目脱离市场需求,未能形成有效产能。

国际合作与技术联盟构建上,美国通过“芯片四方联盟”等机制整合全球资源,主导42%的全球开源AI项目,形成技术封锁与标准垄断。中国则面临“脱钩断链”风险,在开源生态与国际标准制定中话语权不足,难以有效整合全球创新资源。

两国主要挑战:中国发展不均 美投资现泡沫

中国方面,核心技术“卡脖子”问题突出:高端芯片严重依赖进口,英伟达H100等先进产品受出口管制限制,国产昇腾、寒武纪芯片在制程工艺(7nm vs 3nm)与性能上存在代差。深度学习框架全球影响力不足,飞桨社区活跃度持续下降,工具链不完善导致开发者迁移成本高。光电子、液冷等支撑技术产业化滞后,6吋InP衬底良率不足50%,液冷渗透率仅20%,难以支撑算力高效扩张。

资源配置与利用效率低下:“东数西算”工程虽推动算力跨区域调度,但区域发展不均导致东部“算力荒”与中西部闲置并存,部分枢纽上架率不足65%。算力供给与需求错配,供给侧以基础算力为主,难以满足企业知识库构建、模型微调等高阶需求。平均算力利用率仅50%,远低于美国85%的水平,造成严重能源浪费。

生态体系构建滞后:开源生态话语权缺失,全球42%的开源AI项目由美国主导,中国占比仅24%,难以吸引全球开发者参与。产学研协同不足,高校科研与企业需求脱节,AI专利转化率低,157万件专利未能有效转化为产业竞争力。国际合作受限,面临技术封锁与标准排斥,难以融入全球算力生态。

政策与市场协同不足:行政推动下的项目存在重复建设倾向,部分算力中心脱离市场需求,沦为“数据地产”。监管政策存在“一刀切”现象,事前审查严格,创新试错成本高,制约中小企业活力。绿电政策配套不完善,跨区域绿电交易机制不健全,导致45%的绿电使用率难以提升。

美国方面,投资泡沫与资源错配风险:美国科技公司遵循“大力出奇迹”策略,2024年资本支出达2580亿美元,远超实际需求增速,Scaling Law(规模效应)边际效应递减,导致算力闲置风险加剧。关税战进一步放大风险,芯片出口管制既限制中国市场,也导致美国企业丧失规模效应,英伟达等企业面临营收增长压力。

基础设施区域失衡与成本压力:虽然超算中心领先,但边缘算力基础设施覆盖不足,农村与偏远地区算力鸿沟扩大。数据中心建设成本高企,土地、能源价格上涨导致中小企业准入门槛提升,市场集中度过高引发垄断风险,亚马逊、微软等头部企业占据70%以上的高端算力资源。

技术依赖与创新惰性:过度依赖英伟达芯片生态,导致芯片设计领域创新动力不足,AMD等企业难以形成有效竞争。算力充裕使得美国企业缺乏工程优化动力,DeepSeek等中国企业在MoE架构、混合精度训练等领域的工程创新已形成差异化优势。

政策短视与联盟裂痕:“脱钩断链”政策虽然短期遏制中国发展,但长期导致全球产业链碎片化,美国企业失去中国庞大市场。技术联盟内部矛盾显现,欧洲、日韩等盟友在算力资源分配与技术标准上与美国存在分歧,难以形成统一战线。

突破瓶颈路径:中国建自主体系 美放松管制

中国方面,构建技术自主可控体系:聚焦GPU、DPU等核心芯片,通过Chiplet技术降低对先进制程的依赖,推动华为昇腾、寒武纪等国产芯片性能迭代。加强深度学习框架生态建设,支持飞桨、旷视天元等平台开源化发展,吸引全球开发者参与。加速液冷、光子计算等前沿技术产业化,目标2027年液冷渗透率突破50%,InP衬底良率提升至80%。

优化算力资源配置效率:建立全国统一的算力调度平台,打通“东数西算”枢纽间的数据壁垒,通过智能算法实现算力精准匹配。推动算力供给从基础服务向解决方案升级,培育一批聚焦行业应用的算力服务商,打通“最后一公里”。试点算力交易市场,通过市场化机制提升资源利用率,目标2026年平均算力利用率突破70%。

完善政策与市场协同机制:设立AI创新监管沙盒,在粤港澳大湾区、中关村等区域试点“备案+事后监管”模式,减少低风险应用创新成本。建立跨部门协调机制,避免重复建设,推动算力中心与产业需求深度绑定。完善绿电配套政策,建立全国性绿电交易市场,目标2028年数据中心绿电使用率突破70%。

美国方面,平衡投资规模与实际需求:摒弃“唯规模论”,推动算力投资向能效提升与场景适配转型,聚焦推理效率优化等规模效应新方向。放松不合理出口管制,恢复全球芯片供应链畅通,通过规模效应降低成本,缓解泡沫风险。

补齐基础设施与生态短板:加大边缘算力投入,缩小区域算力鸿沟,通过补贴政策支持中小企业参与算力服务。打破头部企业垄断,培育多元化市场主体,提升行业创新活力。加强与盟友的技术协同,在开源生态与标准制定上形成合力,避免产业链碎片化。

激发技术创新活力:通过政策引导推动芯片设计领域竞争,避免过度依赖单一企业。鼓励工程创新与算力优化,借鉴中国企业在MoE架构等领域的经验,形成“规模+效率”双轮驱动模式。

结论:竞争中合作 促产业发展

中美算力中心竞争呈现“美国主导高端生态、中国加速规模追赶”的格局。美国在芯片技术、软件生态、能效管理等领域仍具系统性优势,依托市场驱动与全球资源整合能力,短期内难以被超越;中国则凭借政策执行力、市场潜力与工程创新,在智能算力规模、绿色技术应用等领域实现局部突破,展现出强劲的追赶势头。

两国算力中心发展均面临结构性瓶颈:中国受制于核心技术缺失与生态不完善,美国则受困于投资泡沫与政策短视。未来竞争焦点将集中在三个维度:一是技术自主可控能力,尤其是芯片与框架的突破;二是算力利用效率,从“规模扩张”转向“价值释放”;三是生态开放协同,能否构建包容性的全球创新网络。

算力竞争不是“零和博弈”,而是技术创新与生态协同的比拼。中国需以技术突破为核心,以效率提升为抓手,以生态完善为支撑,实现从“算力大国”向“算力强国”的跨越;美国需摒弃封锁思维,以开放协同化解内部矛盾,维持技术领先优势。全球算力产业的健康发展,最终将依赖于中美在竞争中合作,在各自突破瓶颈的过程中推动技术迭代与生态完善,为数字经济发展注入动力。

(作者为外资投资基金董事总经理)