图:中国民营企业进军海外市场,需要加强适应国际复杂环境的能力,保持清晰的战略和策略部署。

民营经济是推进中国式现代化的生力军,是高质量发展的重要基础。伴随中国对外直接投资规模持续扩大,民营企业已成为中国企业“走出去”的主力。以制造业、数字经济和绿色新能源为代表的中国民营企业不但成功走向国际市场,占有愈来愈大的市场份额,而且在全球产业链重构加快的进程中发挥积极作用。

中国民营经济贡献了50%以上的税收,60%以上的国内生产总值,70%以上的技术创新成果,80%以上的城镇劳动就业,90%以上的企业数量。近年来,民营企业加快“走出去”步伐,积极开拓国际市场,提高海外营收占比,但面临关税战、贸易保护主义等新的挑战,亟待增强供应链韧性。

新形势下,金融机构强化服务民营企业“出海”,既是顺应国家扩大开放和升级贸易及投资的现实必然,也是推动提升金融机构国际化水平的内在要求,从而实现“同频共振”,在助力民营企业“出海”进程中不断提升国际金融服务能级。

跨境投资并购 完善供应链

中国民营企业大规模、高水平“出海”,加快走向跨国经营和国际化层面“质”的提升,其中的“质”既指产品和服务本身的竞争力,也指跨国投资与跨国经营的能力,充分发掘国际市场,通过主动参与国际循环,全方位融入全球产业链、供应链、资金链。

一方面,民营企业全球布局迎来新机遇。近年中国深度布局东南亚和“一带一路”沿线国家,加强同该地区各国经贸合作。截至2024年末,中国对外直接投资存量3.14万亿美元,连续八年排名全球前三;中国境内投资者在全球190个国家和地区设立境外企业5.2万家,其中在共建“一带一路”国家的占比达36.5%。国家密集出台包括跨境投融资、国际人才往来等政策便利化政策,为民营企业“出海”创造更多有利条件,中资金融机构扩大海外布局也有助更好地服务民营企业“出海”。

统计显示,2012至2024年中国民营企业进出口额占全国进出口总额的比重由30%左右增至50%以上。2024年全国有进出口实绩的民营企业首次超过60万家。民营企业连续6年稳居中国第一大外贸经营主体,在新能源汽车、可再生能源、生物医药、人形机器人等领域,涌现出一批具有较高国际竞争力的企业。

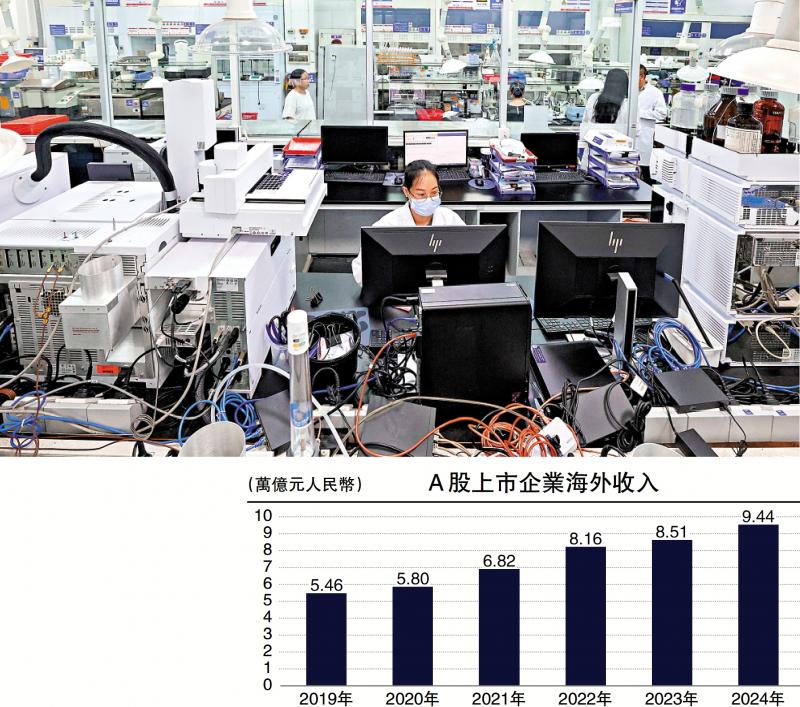

另一方面,民营企业国际竞争优势不断上升。近年来,中国民营企业直接在外国投资设厂,开展本地化经营,海外营收占比加快提升,领先的中国民营企业在海外营收的占比达到30%至40%,展现“出海”的巨大潜力。2024年A股上市企业海外收入达9.44万亿元人民币,海外收入占近12%。不少民营企业立足全球市场深耕细作,不但在国际市场的份额持续提升,进入全球市场的模式更加多元,包括新建全资子公司或跨境并购,而且成功推动了技术、产品、服务及品牌的链式“出海”。

总的来看,中国民营企业经过多年的深耕,不但积累了丰富的跨国经营实践经验,在国际市场竞争中占据重要份额和地位,而且将规模优势转化为竞争优势。

政策扶持 加强国际经营韧性

面对美国关税战的严重冲击,中国民营企业的韧性增强,底气也更足。国家金融管理部门推出多项金融服务助力民营企业“走出去”的务实举措。2023年11月,人民银行等八部门联合印发政策文件,其中重点推出“提升经常项目收支便利化水平”、“完善跨境投融资便利化政策”、“优化跨境金融外汇特色服务”等三项具体措施,支持民营企业“走出去”“引进来”。2024年5月,中国证监会发布5项资本市场对港合作措施,其中包括“支持内地行业龙头企业赴香港上市”,以香港作为“出海”的首选目的地。为帮助民营企业应对关税战,国家有关部委出台多项稳外贸政策,重点部署实施自由贸易试验区提升战略,进一步提升跨境金融服务便利化,提出包括跨境结算、汇率避险、融资服务等五方面18项举措,为民营企业“出海”保驾护航,通过金融+贸易的联动,支持民营外贸企业安全“出海”。

面对关税战愈演愈烈的严峻形势,民营企业“走出去”需要增强适应国际复杂环境的能力,保持清晰的战略和策略选择。建议民营企业重点做好三方面工作:一是紧跟国家战略布局,研判风险形势。建议民营企业加强风险研判,全面掌握东道国的产业投资、劳工保护、税收等政策,避免盲目跟风,综合评估制定跨国经营和投资策略,充分利用各项支持贸易发展的政策举措,结合跨境结算、融资、保险等便利化服务提升“出海”效能;二是培育壮大核心竞争力,增强全球经营韧性。建议民营企业着眼于提升跨国经营和投资能力,不断升级贸易产品和服务,提升国际竞争力,同时稳步有序推动产业链、资金链“出海”,发掘新市场、利用新模式,筛选稳定可靠的上下游供应商及合作方,充分保障供应链和资金链安全;三是坚持合规经营,防范制裁合规风险。面对关税战及贸易保护主义抬头,建议民营企业高度重视政策和市场风险,提升监管合规、政策法律的研究应对能力,警惕二级关税及未来可能出现的制裁合规风险,借助金融工具来实现全球投融资管理。

长远看,民营企业走出去既要有明确战略规划,也要有详细的策略目标。近期,银行等金融机构通过多元化的金融服务、风险管理工具和政策支持,帮助民营企业学会运用金融工具在拓展国际市场的同时避险,巩固发展优势。下一阶段在巩固民营企业“出海”优势成果的同时,还需要外贸、金融等管理部门加强协作,从三个层面着手提供支持:一是建议加强区域内经贸合作,充分利用RCEP、“一带一路”及“金砖”等区域内经贸合作机制,以及境外自贸区、保税区及境内自贸区等各类高水平开放平台、优惠关税政策,并优化海关、跨境投融资及出口退税等政策便利,积极帮助民营企业拓展国际市场;二是建议加大力度推进内外贸一体化,建立完善外贸转内销的配套政策、平台及税收减免措施,搭建拓内销平台,在市场准入、渠道开拓、财政税收、金融服务保障等方面加大对民营外贸企业拓内销的帮助力度;三是加强涉外法律及合规支持,加快建立完善支持民营外贸企业涉外法律及政策合规支持机制,提供更加完备、覆盖面更广的涉外法律咨询及相关服务,坚决维护“出海”民营企业的合法权益。

善用互联互通 扩阔融资渠道

金融服务民营企业“走出去”亟须做好四方面工作:一是建议优化海外机构布局,建强跨境金融服务能力,探索建立区域总部或区域中心管理模式,加强配套的科技、人才等机制建设,配备可得性强、便捷性高的金融产品,为科技企业出海建立便利化通道,满足民营企业金融服务需求;二是建议强化海外机构治理,鉴于发达国家科技进出口管制以及各类制裁措施频出,有必要加强海外分支机构公司治理,加大风险合规审查、法律、廉政以及反洗钱等专业化建设,为民营企业提供法律合规、汇率对冲等专业咨询服务,堵住反洗钱、制裁合规风险漏洞;三是建议广建民营企业“走出去”生态圈,深化境内外联动,加强与海外商会、当地公共部门、本地金融机构的合作交流,建立点对点的服务生态网络,加强境内外机构协同,提供涵盖上市融资、投资并购、跨境资产转让、离岸债券发行等综合化的金融服务支持,助力民营企业广拓国际市场;四是建议充分利用内地和香港互联互通平台,健全境内外金融服务网络,依托资本市场、金融市场等两地互联互通政策便利,支持包括“独角兽”、“隐形冠军”及“专精特新”民营科技企业拓展境外投融资渠道,做优做强国际市场份额,并发挥香港“超级联系人”和“超级增值人”的功能优势,从“经香港出海”转向“与香港併船出海”,共同开拓国际市场。

(作者为上海金融与发展实验室特聘研究员。本文仅代表个人观点)