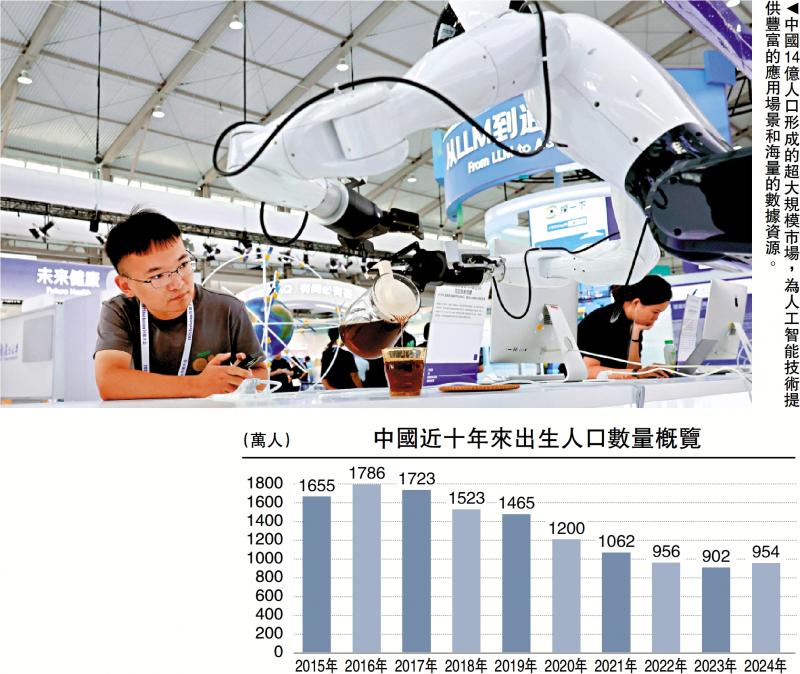

图:中国14亿人口形成的超大规模市场,为人工智能技术提供丰富的应用场景和海量的数据资源。

人工智能(AI)时代最大的失衡是,一方面AI通过提升生产效率、催生新产业和优化资源配置等方式,推动社会总财富增长,但另一方面,AI会取代初级的智力劳动,加剧年轻人在教育、结婚生育和职业初期等阶段所遭遇的困境。需要政府给年轻人的大力度补贴,才能解决AI时代的经济失衡问题。

哈佛大学两位研究人员Seyed M. Hosseini和Guy Lichtinger在近日发表了一篇论文《Generative AI as Seniority-Biased Technological Change:Evidence from U.S. Resume and Job Posting Data》(生成式AI作为资历偏向型技术变革:来自美国简历和招聘数据的证据),通过分析2015至2025年美国近28.5万家企业、6200万员工、2.45亿条招聘信息等数据,推导出来的结论是:自2023年初以来,生成式AI正在以一种“资历偏向”的方式重塑劳动力市场,即对初级员工的影响远大于对高级员工的影响。

哈佛大学这项研究显示,AI采用企业的初级员工数量在六季内相对下降7.7%;高级岗位基本不受影响,甚至略有增长;导致出现该现象的主因是招聘减少,而非大规模裁员;批发与零售行业受影响最大,初级招聘下降40%。

这种分化源于AI对重复性事务的高效替代。比如代码基础纠错、法律文件初审、商务文书草拟等传统初级工作,已能被AI以更高效率完成,使得企业对入门级新人的需求大幅收缩。研究还发现,在采用AI的企业中,现有初级员工的晋升率上升,说明企业更倾向于内部提拔而不是从外部招聘。

AI技术的发展,客观上导致高技能员工和低技能员工的收入差距被拉大,高技能AI资深员工的收入甚至创新高,但由于AI导致初级岗位减少,大学生就业也更加困难。要获得高技能,就需要更高的学历和更多的工作经验。过去“本科毕业即就业”的路径逐渐失效,为突破竞争瓶颈,更多的本科毕业生选择修读硕士和博士,或者参加更多的实习工作。而这些额外的学历和实习经验通常没有收入或者收入很低,只有经过多年的积累才能最终进入高收入阶层。

近年来,中国研究生招生规模大幅增加,一些大学的研究生招生人数甚至超过本科生。例如,南京大学2025级本科新生有4113人,研究生新生则有9222人,研究生数量是本科生的2倍多。复旦大学25级本科招生4000人,研究生招生1.2万,研究生数量是本科生的3倍。

延迟就业推高初婚年龄

以上现象也存在着一定的合理性,毕竟人的平均寿命和退休年龄都在延长。但是在这种现象的影响之下,年轻人会经历一段较长的收入微薄时期(可能会到20多岁甚至30岁),从而导致年轻人没有足够的经济能力组建小家庭。然而,最佳生育年龄(尤其是女性)并不会因为寿命延长而相应延长,所以这种延迟就业的趋势,使得年轻人如果想在30岁前成家生孩子,就会和个人的教育计划和职业规划相冲突。

由于没有足够的收入来结婚生育,很多年轻人不得不推迟结婚生育,甚至还有一些年轻人选择不婚不育。而更长的教育经历,也就意味着教育支出占家庭支出的比例会更高,进一步拉高现代社会的教育成本,对此的顾虑,也是导致生育率连续下降的一个重要原因。

近几年中国的生育率只有更替水平的一半左右,其中2023年的总和生育率只有1.01,还不到更替水平的一半。按目前的生育率,出生人口将以每代人也就是30年时间减少一半的速度萎缩。

人口增加 才能推动科创

有人认为,随着愈来愈多的工作被AI取代,未来中国不需要这么多人口,所以没有必要提高生育率。笔者认为,AI时代,人口规模会变得更加重要。

首先,创新在AI时代变得更重要,因为非创新工作基本都由AI来完成,而AI系统会变得愈来愈复杂。AI系统的迭代升级,需要源源不断的创新人才作支撑:从底层算法的突破、数据模型的优化,到AI与各产业的深度融合(如工业互联网、智能医疗、自动驾驶等),每一个环节都需要顶尖的研发人才、复合型的应用人才以及大量具备相应技能的基础从业者。这些人才的培养与储备,都需要足够大的人口基数作为“人才蓄水池”。

人口基数愈大,具备各种专业技能和创新能力的人才出现的概率也就愈高。这是因为不同的人拥有不同的天赋、兴趣和教育背景,在较大的人口规模下,各行各业都能涌现大量优秀的人才。例如,在信息技术领域,像印度这样人口众多的国家就培养出了大批优秀的软件工程师。

在互联网和人工智能领域,用户不仅是产品的消费者,更是创新的参与者。以搜索引擎为例,用户在进行搜索操作时,搜索引擎会收集其搜索关键词、点击行为等数据。这些数据被用于优化算法,使搜索引擎能够更准确地理解用户意图,提供更相关的结果。同样,在社交平台上,用户上传的内容和互动行为丰富了平台的内容生态,并促使平台根据用户反馈改进功能。因此,用户数量的增加为产品算法提供了更多的数据支持,使其更方便使用;从内容角度看,用户愈多,产生的内容也愈多,形成滚雪球效应。

当前,全球真正具备独立研发和产业化AI能力的国家寥寥无几,中国之所以能成为其中的重要一极,正是得益于独特的规模优势:14亿人口形成的超大规模市场,为AI技术提供了丰富的应用场景和海量的数据资源;庞大的年轻人口群体,支撑了从芯片制造、软件研发到行业应用的全产业链人才需求;齐全的产业门类,则让AI技术能够快速渗透到各个领域,形成“技术研发─产业应用─数据反哺─技术再升级”的良性循环。

但近年来,中国生育率和出生人口持续下降,人口老龄化速度加快,年轻人口规模的逐步萎缩,可能会从根本上削弱AI产业发展的人才基础和市场活力。如果不及时提高生育率,未来中国在AI领域的竞争力可能会随着年轻人口的减少而逐步衰退──当研发人才出现断层、市场规模增长放缓时,AI技术的迭代动力和产业竞争力将难以维系。

发钱补贴生育不造成通胀

年轻人会在教育、结婚生育和职业初期这三个阶段遭遇个人财政困境,而当前社会则基于科技和AI的发展,完全有能力拿出资源来补贴教育、生育和实习培训。

最近,国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》,明确从2025年秋季学期起,免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。这当然是一个可喜的进步,但仍然还是不够。笔者建议尽快实施完全的免费学前教育,切实减轻育儿家庭的教育负担。学前3年免费教育加上现有小学和初中9年免费义务教育,共12年免费教育。以后还可以争取把免费教育扩展到高中阶段。

发钱补贴生育,已被国际和国内的经验表明确实有效果,前提是力度必须足够大。如果补贴生育没有效果,那是因为补贴的力度太小。根据测算,如果要显著提升生育率,生育补贴的财政支出至少要占GDP的2%至5%。

有人担心,如此大规模地给年轻人发钱,会不会引起通货膨胀呢?对此给出结论的前提条件,就是要看产能是否有余力及就业是否充分。现在中国恰好处于产能过剩、就业不充分的阶段,所以通过扩大消费,可以把闲置的产能和劳动力利用起来。中国现在面临的并非通胀而是物价负增长,正好需要赤字财政刺激。根据经济学的基本原理,在需求不足的情况下,财政赤字支出会有明显的乘数效应,而且不会引发通胀。因此,用财政赤字发育儿补贴,将具有明显的拉大经济效应,要比减息等其他刺激政策见效更快。

目前中国的各项产能充裕,唯一缺少的就是孩子。造成这种状况的原因,是投入回报之间的错配。因为养育孩子需要家庭投入,但孩子成长之后带来的回报则由整个社会享有。所以现在必须要在国家层面来解决这个问题,应该通过中央财政把更多的福利给予养育孩子的家庭。给育儿家庭发钱,就可以通过家庭消费直达实体经济,还可以促进就业,形成经济增长的预期。

(作者为携程集团执行董事长)