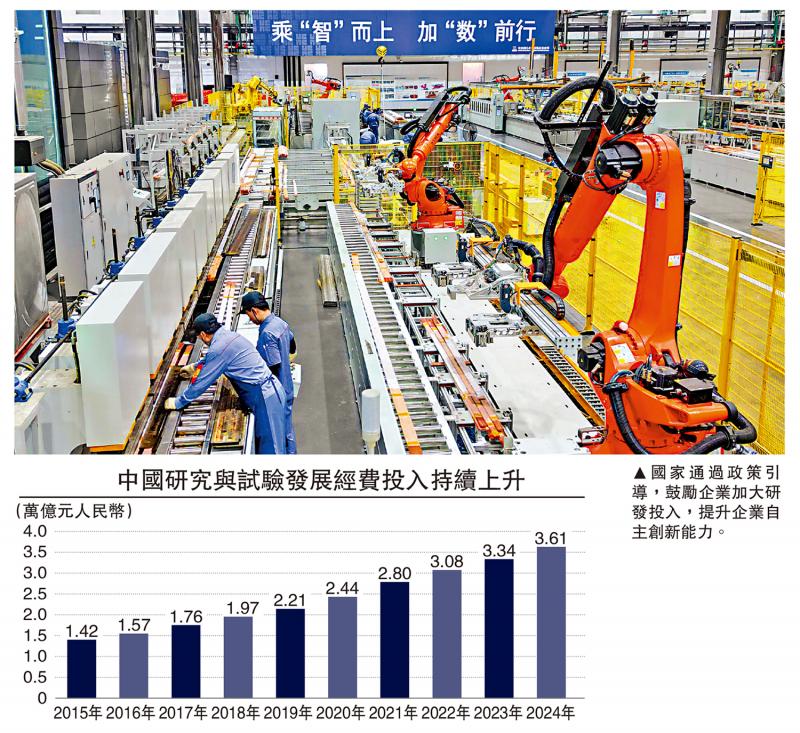

图:国家通过政策引导,鼓励企业加大研发投入,提升企业自主创新能力。

在上周公布的二十届四中全会公报中,“加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力”这一重要论述,不仅明确了科技创新在国家发展全局中的核心地位,更构建了新时代中国科技发展的战略蓝图。

当前各国政府纷纷加大科技创新投入,出台战略规划,争夺科技发展制高点。美国发布的《国家创新战略(2024)》明确将中国视为主要科技竞争对手,提出在人工智能、量子信息、生物技术、先进制造等领域加大投入,确保美国的领先地位。欧盟出台的《欧洲芯片法案》、《数字欧洲计划》等,投入超过1000亿欧元支持半导体、数字技术等领域的创新发展。日本、韩国、德国等也制定相关战略,加大对前沿技术的研发投入。

在上述竞争格局下,中国面临的外部压力日益增大。一方面,发达国家在高端技术领域的垄断地位短期内难以打破,中国在许多关键核心技术领域仍处于跟跑状态。例如,在高端芯片制造领域,美国、荷兰、韩国等掌握了先进的光刻机、晶圆制造技术,中国最先进的芯片制造工艺与国际领先水平仍有2至3代的差距,高端芯片自给率不足20%。

另一方面,部分发达国家通过技术封锁、贸易限制、人才壁垒等手段,遏制中国科技发展。例如,美国将中国多家科技企业纳入“实体清单”,限制其获取美国技术和产品;在人才领域,美国收紧了对中国高科技人才的签证政策,2024年中国公民获得美国高科技领域签证的数量较2020年下降了40%。

增强自主创新能力

四中全会公告明确提出“加强原始创新和关键核心技术攻关”,这是增强自主创新能力的根本举措。原始创新是科技创新的源头,关键核心技术是自主创新的重中之重,只有在这两个方面取得突破,才能为中国科技发展筑牢根基。

首先,加强原始创新方面,一是要加大基础研究投入力度,优化基础研究投入结构。要建立稳定的基础研究投入增长机制,逐步提高基础研究投入占研发总投入的比重,力争到2030年达到15%以上。二是要完善基础研究人才培养机制,培养一批具有国际竞争力的顶尖基础研究人才。要改革高校基础学科人才培养模式,加强基础学科拔尖人才培养,建立“本─硕─博”贯通式培养体系,注重培养学生的创新思维和实践能力。

其次,关键核心技术攻关方面,要充分发挥新型举国体制的优势,整合各方资源,形成攻关合力。一是要明确关键核心技术攻关的重点领域,围绕半导体及集成电路、高端数控机床、航空发动机、生物医药、新材料等“卡脖子”领域,制定专项攻关计划,明确攻关目标、时间表和路线图。二是要建立“揭榜挂帅”“赛马”等攻关机制,打破部门、区域、学科界限,面向全球征集最优解决方案。

最后,要加强关键核心技术攻关的配套保障,建立健全攻关项目的经费保障、知识产权归属、成果转化收益分配等机制,充分调动企业、高校、科研院所和科研人员的积极性。例如,在知识产权归属方面,对联合攻关形成的知识产权,明确各方的权属和使用权限,鼓励成果在产业链内共享和转化。

推动产业深度融合

科技创新与产业创新深度融合是将科技成果转化为实际生产力、提升产业竞争力的关键环节,也是四中全会公告强调的重要内容。只有实现科技创新与产业创新的同频共振,才能让创新成果更快更好地服务于经济社会发展,为增强自主创新能力提供坚实的产业支撑。

首先,要强化企业创新主体地位,推动企业成为科技创新与产业创新融合的主导力量。企业贴近市场,能够敏锐把握产业发展需求,是科技成果转化的重要载体。要通过政策引导,鼓励企业加大研发投入,提升企业自主创新能力。例如,对企业研发投入实行加计扣除政策,2024年中国企业研发费用加计扣除比例提高至175%,预计全年为企业减免税费超过8000亿元(人民币,下同),有效激励了企业加大研发投入。同时,要支持企业建设高水平研发机构,如企业技术中心、工程研究中心、重点实验室等,提升企业的技术研发和成果转化能力。

其次,要深化产学研协同创新,构建“产学研用”一体化创新体系。高校和科研院所是科技创新的重要源头,拥有丰富的科研资源和人才优势,而企业则具有产业化和市场化优势,只有将两者的优势结合起来,才能实现科技创新与产业创新的深度融合。要建立健全产学研协同创新机制,鼓励高校、科研院所与企业共建创新平台、联合实验室、产业技术研究院等,共同开展技术研发、人才培养和成果转化。同时,要完善产学研协同创新的利益分配机制,明确各方在技术研发、成果转化中的权利和义务,保障高校、科研院所和科研人员的合法权益,激发各方参与协同创新的积极性。

最后,要加快科技成果转化平台建设,完善科技成果转化服务体系。科技成果转化平台是连接科技创新与产业创新的重要桥梁,能够为科技成果转化提供技术评估、知识产权服务、技术交易、科技金融等全方位服务。要加强国家技术转移区域中心、技术交易市场、科技企业孵化器、众创空间等科技成果转化平台建设,提升平台的服务能力和水平。此外,要推动科技成果转化的市场化运作,充分发挥市场在科技资源配置中的决定作用,通过技术拍卖、知识产权质押融资、科技成果入股等方式,促进科技成果的市场化转化和产业化应用。

加大政策支持力度

政策支持是增强自主创新能力的重要保障,要按照四中全会公告要求,制定和完善全方位、多层次的创新政策体系,为自主创新提供有力的政策支撑。

首先,要加大财政科技投入力度,优化财政科技投入结构。财政科技投入是科技创新的重要资金来源,要建立财政科技投入稳定增长机制,确保财政科技投入增速高于财政经常性收入增速。2024年中国财政科技投入达到1.2万亿元,按年增长10.5%,高于财政经常性收入增速3个百分点。此外,要创新财政科技投入方式,采用股权投资、基金、后补助等多元化方式,提高财政科技资金的使用效益。例如,中国设立的国家科技成果转化引导基金,2024年规模达到500亿元,通过参股子基金的方式带动社会资本投入超过2000亿元,支持了1000多个科技成果转化项目。

其次,要完善税收优惠政策,激励企业和科研机构加大研发投入。税收优惠是激励创新的重要手段,要进一步扩大研发费用加计扣除政策的适用范围,提高加计扣除比例,简化申报流程。2024年中国将研发费用加计扣除政策扩大到所有行业,制造业企业加计扣除比例提高至200%,非制造业企业提高至175%,预计全年为企业减免企业所得税超过8000亿元,有效降低了企业创新成本。此外,要对科研人员取得的科技成果转化收益实行税收优惠,如对科研人员从科技成果转化中获得的奖金、股权等收入,减免个人所得税,鼓励科研人员积极参与科技成果转化。

最后,要加强知识产权保护政策支持,完善知识产权保护体系。知识产权保护是激励创新的重要制度保障,要进一步完善知识产权法律法规体系,加大对知识产权侵权行为的打击力度。2024年中国修订《专利法》《商标法》,提高知识产权侵权赔偿标准,将法定赔偿上限提高至500万元,较修订前提升了5倍;同时还建立了知识产权侵权惩罚性赔偿制度,对恶意侵权、重复侵权等行为实行惩罚性赔偿,有效震慑了侵权行为。

中国自主创新面临着关键核心技术受制于人、创新生态不完善等诸多挑战,但同时也拥有政策支持、市场规模、人才储备等得天独厚的优势。在四中全会公告的指引下,中国通过加强原始创新和关键核心技术攻关、推动科技创新与产业创新深度融合、一体推进教育科技人才发展、深入推进数字中国建设等路径,不断增强自主创新能力,在半导体、新能源汽车、人工智能等关键领域取得了一系列突破性成果,为经济高质量发展和国家长治久安提供了有力支撑。

(作者为外资投资基金董事总经理)