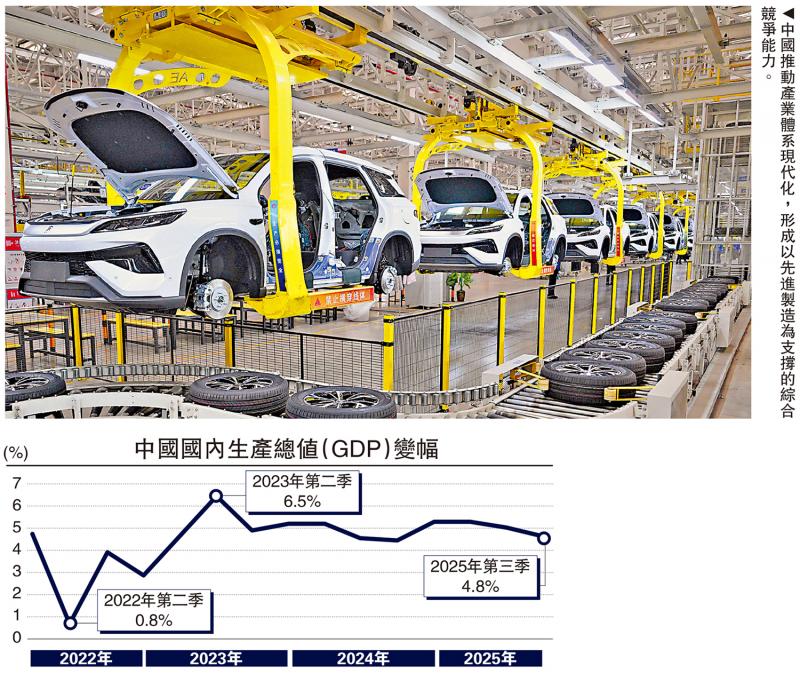

图:中国推动产业体系现代化,形成以先进制造为支撑的综合竞争能力。

二十届四中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》(以下简称《建议》),为“十五五”(2026至2030年)期间的经济社会发展指明了方向。通过保持结构上的协调一致与时间上的持续一致,把多目标之间的潜在张力转化为发展的内在动力,形成清晰、稳健而连贯的战略逻辑。

《建议》明确以2035年远景目标为参照,提出“经济实力、科技实力、国防实力、综合国力和国际影响力大幅跃升,人均国内生产总值达到中等发达国家水平”,为“十五五”时期确立了清晰的进程坐标。

第一,路径依赖的克服。《建议》指出,“十五五”时期是基本实现社会主义现代化的关键阶段,而在复杂的转型期,短期激励与长期福利可能出现错位。以2035年作为锚定目标,能够将阶段性政策与长期效率相衔接,形成跨周期约束机制,抑制短期化和碎片化倾向。

第二,投资于人和投资于物的跨期回报。《建议》强调,要“以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的”,“推动经济实现质的有效提升和量的合理增长”。教育、科研和生态建设的收益周期较长,需以中长期目标稳定政策预期、延长投资回报链条,避免因短期考核而导致投入递减。

第三,国际比较的标尺化。《建议》提出,以人均GDP迈向中等发达国家水平为远景目标,同时强调综合国力和国际影响力的全面跃升,这一表述使到内部发展目标外部化、可比较化,既为政策执行提供可衡量的标尺,也为国际对标和战略校准提供参照。

首要任务产业现代化

将“十五五”设定为加速阶段,并非追求短期的高增速,而是着力于提高全要素生产率和制度质量,通过结构性优化为2035年实现质变奠定坚实基础。这种以远景目标为导向的阶段布局,使增长与改革形成良性互动,体现出稳中求进、以质取胜的战略定力。

“十五五”规划对于在不确定中构筑确定性的战略任务安排:

以产业现代化着力提升系统能力:建设现代化产业体系被置于战略任务之首。以产业体系能力为优先方向,旨在夯实从产业结构优化到系统能力提升的基础。首先,着力推动重塑比较优势。当前,全球供应链重组和技术门槛持续抬升,仅依靠成本优势已难以巩固竞争地位,需要通过技术进步、制造升级和标准协同塑造新的竞争优势。其次,注重增长、就业和安全的协调统一。产业链的自主可控能力关系到经济增长的韧性、就业的稳定性和安全的底线,因此需要在发展中提升其战略地位。再次,推动服务业提质增效。促进服务业与制造业、农业深度融合,有助于充分释放就业潜力与效率红利。总体来看,产业体系的现代化,不在于简单叠加新兴产业,而在于以技术创新带动组织优化和供给升级,形成以先进制造为支撑的综合竞争能力。

以科技自立自强强化效率来源:《建议》把原始创新、关键核心技术攻关、教育科技人才一体推进、数字中国放在突出位置,明确以创新催生新质生产力。创新需要系统化推进,需要依托科研机构、企业主体和资本市场的协同机制,才能实现从科研成果到产业应用再到标准制定的有效转化。评价体系、知识产权保护和数据要素确权等环节,决定了创新能否实现规模化传播和持续积累。数字化与实体经济的融合正在成为新阶段的关键特征,人工智能等新技术正在重塑生产方式,推动数据、算力、模型与场景的深度贯通。把创新提升为新质生产力,体现了对技术进步、制度完善和产业升级协同作用的充分肯定。完善的制度供给和长期保障机制,将为创新成果的持续转化创造良好环境,推动全要素生产率稳步提升,形成面向未来的持续增长动力。

扩大内需创造新需求

以强大国内市场增强需求韧性:《建议》提出以扩大内需为战略基点,以新需求引领新供给、以新供给创造新需求,并特别提出投资于物与投资于人紧密结合。投资于人和投资于物同等重要,其意义已从短期刺激消费,转向长期重构内需。消费不仅取决于收入水平,更受中长期预期影响。居民对收入稳定、社会保障和公共服务质量的信心,决定了消费的持续性与倾向性。把对人的投资融入制度建设,是增强消费意愿和内生动力的关键路径。供给结构的优化需要顺应需求变化,以教育、健康、养老、文化等新型需求引导产业升级,促进供给质量与需求层次相匹配,减少结构性失衡。政策层面上,投资与消费的联动效应正在增强。通过完善政策性金融工具,提升公共服务效率,拓展数字化平台应用,可以形成投资带动消费、消费反哺投资的良性循环。这一过程依托人力资本积累和社会保障完善等长期因素,增强内需体系的稳定性,将外部环境的不确定性转化为内部增长的韧性。

以制度型开放巩固国际合作:《建议》提出“稳步扩大制度型开放,维护多边贸易体制”,“积极扩大自主开放”,推进双向投资与共建“一带一路”。开放是安全的重要延伸。随着全球经济格局的碎片化演进,竞争的焦点正在从规模扩张转向规则塑造。标准体系和制度安排成为影响交易成本与国际分工位置的关键因素。推动制度型开放,通过完善规则供给和提高政策透明度,有助于增强跨境信任,降低合作不确定性,并在更广范围内分散市场与渠道风险。与此同时,开放的内涵也在不断拓展,从依靠成本优势转向依托制度优势,通过发展数字贸易、推广绿色标准和深化金融互联互通,形成新的国际公共产品供给。当前的开放已不仅是“引进来”和“走出去”,更是以制度建设为支撑,将外部不确定转化为稳定、可预期的互利关系,从更高层面提升经济安全的韧性。

以民生治理稳定社会预期:《建议》在民生领域提出“促进高质量充分就业”、“完善收入分配制度”、“办好人民满意的教育”、“健全社会保障体系”、“推动房地产高质量发展”、“加快建设健康中国”、“促进人口高质量发展”、“稳步推进基本公共服务均等化”。这一组合的逻辑在于巩固增长基础与社会稳定。就业是最大的民生,也是最重要的稳定器,就业质量直接影响社会预期和消费能力,构成经济增长与社会公平的关键支点。收入、社会保障和公共服务相互衔接,通过制度性安排稳定预期,减少过度储蓄,增强消费的弹性与持续性。推动房地产高质量发展,优化住房供给结构,在防范系统性风险的同时,更好满足居民合理需求。

绿色转型推动经济增长

以绿色转型优化发展模式:《建议》提出“协同推进降碳、减污、扩绿、增长”,建设新型能源体系,形成绿色生产生活方式。把绿色转型视为增长引擎,而不是成本负担,是基于对发展逻辑的再认识。在资源约束日益突出的背景下,绿色转型正成为一场效率革命。通过完善碳定价机制、发展绿色金融和加快技术迭代,生态约束被转化为提升效率和推动创新的内在动力。绿色发展也正在形成新的国际竞争赛道。随着全球能源、产业和金融体系的重组,绿色标准和供应链布局正在成为塑造下一轮比较优势的关键因素。对于国内而言,绿色转型是推动产业结构升级的重要抓手。新能源、储能、氢能和智能电网等领域正在构建从技术研发到制造应用的完整生态,带动新的增长空间。

以国家安全稳固风险边界:《建议》把国家安全提升到体系与能力现代化的层面,覆盖政治、科技、能源、产业链与社会治理等关键领域。安全与发展相辅相成,稳定本身就是生产力。在复杂多变的外部环境中,金融、科技和地缘风险相互交织,风险特征更趋复合化。通过前瞻性识别、跨部门协同和制度化安排,能够有效降低系统波动,提升整体抗冲击能力。安全不仅是防范,更是一种预期管理。清晰可控的安全边界有助于降低不确定性带来的风险溢价,延长投资与创新的时间视野。制度、法治和公共治理能力等安全能力,与物质资本一样,是现代化进程中不可或缺的生产要素,为高质量发展提供持久支撑。

(作者为工银国际首席经济学家)