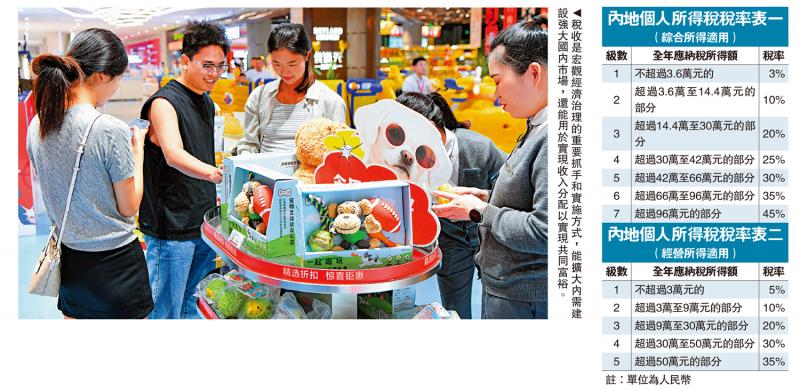

图:税收是宏观经济治理的重要抓手和实施方式,能扩大内需建设强大国内市场,还能用于实现收入分配以实现共同富裕。

过去,中国持续优化的税收制度和减税降费政策,降低了企业经营成本,推动了科技创新,提振了消费,在高质量发展中发挥了重要作用;未来,税收制度改革和政策优化将发挥更加积极的作用。因此,有必要更好发挥税收职能,服务“十五五”经济社会发展。

《“十五五”规划建议》(下称《建议》)对未来五年中国经济社会发展环境、面临的机遇与挑战、主要目标、任务和制度保障做了非常务实和前瞻的部署安排。鉴于财政是国家治理的基础和重要支柱,税收是财政收入的重要组成,以及税收政策是财政政策的重要抓手,《建议》在宏观经济治理、全国统一大市场、收入分配和绿色发展等方面都提及了税收的重要作用。

税收安排的三个维度

《建议》对经济社会发展及税收的部署安排非常全面,有必要提炼出核心逻辑和主线。从经济社会发展目标和任务看,可从三个维度以认识:

一是更加注重优化供给结构,既发挥供给的牵引作用,又提高发展的安全性。《建议》在目标中提到“高质量发展取得显著成效”、“科技自立自强水平大幅提高”,在任务中的前两条就是“建设现代化产业体系,巩固壮大实体经济根基”和“加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力”,这都着眼于从供给侧提高全要素生产率、推动中国从中低端向中高端供给迈进。

二是更加注重扩大内需提振消费,既促进内部供需循环的实现,又改善外部地缘经济关系。《建议》首次明确提出“居民消费率明显提高”的目标,又在任务中要求“建设强大国内市场”。强大的内需既能消化部分行业的产能,推动新旧动能更顺畅转换,又能够逐步降低对外需的依赖进而增强经济的韧性。

三是更加注重公平发展,既包括人的共同富裕也包括区域的协调发展。《建议》在指导思想中提出“全体人民共同富裕迈出坚实步伐”,在目标中提出“分配结构得到优化,中等收入群体持续扩大”,在任务中指出“扎实推进乡村全面振兴”、“促进区域协调发展”、“扎实推进全体人民共同富裕”。

在当前发展阶段,促进人的共同富裕和区域的协调发展不仅是公平问题,还是效率问题,更公平的收入分配有利于提振消费、更协调的区域发展意味着中西部地区生产效率向更高的东部地区看齐,从而有利于提高发展速度和质量。

税收是宏观经济治理的重要抓手和实施方式,既能作用于供给侧推动建设现代化产业体系和高水平科技自立自强,又能作用于扩大内需建设强大国内市场,还能作用于实现收入分配以实现共同富裕。更好发挥税收职能作用,服务“十五五”经济社会发展是应有之义。

税收职能的六点思考

税收职能的发挥是有边界的。既要充分发挥税收职能,又不能陷入税收万能的误区。

其一,有必要跳出税收看税收,无论是税收改革还是税收政策,最终要服务中国式现代化的大局,要从系统化思维和长期着眼,而不是就税收论税收。

其二,税收既是宏观问题,也是微观问题,税制改革和税收政策既要从宏观维度出发,也要考虑微观主体的反应,激发微观主体的积极性;宏观税负水平高低与微观主体感知的税负痛苦指数有关系,但并非保持同幅度变化,要解决宏观税负持续下行但微观主体预期不振的问题。

其三,税收既是总量问题,也是结构问题。税收在企业和居民间、中央和地方间、不同群体间、不同产业间的不同分配格局会产生一系列政治经济后果,有必要优化税收结构。

其四,税收作为宏观经济治理的重要的方式,其职能有先有后、有主有次,收入职能大于调节功能、税收中性大于税收优惠。

其五,不能寄一切希望于税收,还要看到法治化的营商环境、开放的市场准入和良好的产权保护对微观主体预期和信心的提振不亚于税收,要一道发挥作用。

其六,税收职能的发挥也不意味着等同于减税,关键是要站在经济社会发展需要的角度,对于中低收入群体要降低其负担以增加其可支配收入、对高污染高耗能行业以及奢侈品消费行为,则有必要从贯彻绿色发展理念和促进公平角度做出税收调整。

税收改革的六点建议

其一,更好发挥税收筹集收入的功能,为政府基本公共服务和基本民生保障提供必要财力。税收有多重职能,但首要的是筹集财政收入。减税降费要有限度,否则宏观税负持续下行,政府公共服务缺乏必要的财力支持,从长期看不利于市场主体的发展,税收要在激发市场主体活力与筹集必要收入中取得平衡,不可偏废。税收优惠要着眼长远,不能立足于应急,要有定期评估机制、退出机制和明确标准,这样企业和政府都有明确的预期。

其二,要确保税收保持中性,税收优惠、减税降费要更加尊重税种属性和客观规律,避免税收优惠扭曲竞争秩序,促进统一大市场形成。不同税种有不同的职能,不是每个税种都具备调节功能。税收研究和分析有必要从大局出发,不能只从税收优惠的技术角度考虑如何实现国家重大战略,不搞碎片化和频繁调整的税收优惠、不搞效果不佳的减税降费、坚持税收中性、尊重税种属性,多从营商环境改善和产权保护去降低企业经营成本和稳定市场预期。

其三,根据产业生命周期推出合适的税收政策,既支持产业在幼稚期的发展,又及时在产业成熟期退出相关税收政策,避免行业产能过剩、发挥市场竞争机制、促进产业升级。产业支持政策包括税收政策不能用简单的是否需要来评价,其好坏取决于是否符合产业生命周期。当产业发展处于幼稚期,投入大、周期长、风险高,各国通过税收优惠比如研发费用的加计扣除、所得税低税率优惠及给予补贴是各国惯例;但是当产业逐步走向成熟期时,就有必要退出支持政策,这样可以促进行业内的市场竞争,避免税收优惠导致的过剩产能。譬如,国产新能源汽车势头迅猛,目前已逐步进入成熟期,前期优惠政策可分阶段逐步退坡,转而支持其他新兴产业和未来产业。

其四,税收支持政策要更加精准,聚焦科技创新、绿色发展、乡村振兴等重大国家战略要求的领域,促进科技创新和现代化产业体系建设。目前的税收政策覆盖面广,但碎片化特征明显,导致部分行业和企业高度依赖税收政策而非市场开拓和科技研发,同时弱化了税收政策的效果。要系统化清理已有税收政策,将特殊时期(如疫情期间)、特殊行业(如产业幼稚期,现发展为成熟期)、特殊主体(如小微企业,现发展为更大规模企业)、特殊业态(如线上经济)的税收政策和资源腾出来集中支持前端的基础研究、绿色发展和乡村振兴,将发挥出更好的效果。

其五,建立更加公平的税收制度、构建消费导向型的税收制度,通过税收促进收入财产分配的公平和优化税收分享规则,提振消费扩大内需。1)完善个人所得税制度,逐步从综合与分类相结合的征收走向综合征收,不同性质的收入在统一的税收框架下征收;2)考虑将个人所得税中的房地产转让、股票转让等其他资产性质收入作为资本利得税;3)研究遗产税赠与税、弃籍税开征的可行性;4)推动增值税分享规则从生产地向消费地转型,激发地方政府促消费的积极性。

其六,构建适配数字经济和服务经济发展的税收制度,持续推动税制的绿色化。税制改革要顺应时代发展和经济社会发展需要,也要主动前瞻推动经济社会发展。当前中国经济已从工业经济转型到服务经济占主导的阶段,数字经济占比也持续提升,人工智能应用持续扩大,构建适配数字经济和服务经济发展的税收制度尤为重要,涉及到税基认定、协调税源与税收背离的矛盾、服务经济不同于工业经济的特征导致的适配税收制度等问题需要解决。同时,新发展阶段要贯彻落实新发展理念,绿色发展已成为发展的主旋律,进一步推动税制绿化,包括消费税扩围到高污染高耗能行业、研究碳税等。

(作者为粤开证券研究院院长)