图:香港的社会福利存在不少“搭便车”行为,导致公帑白白浪费。\AI制图

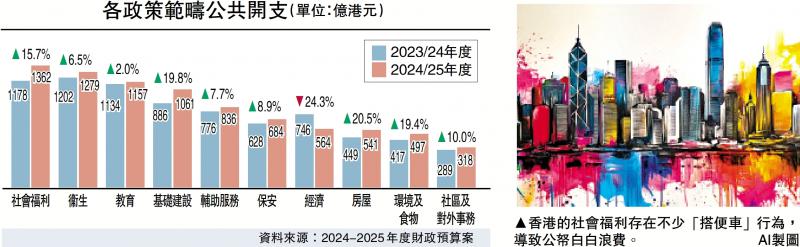

以往香港特区政府秉承“小政府”理念,以市场化方式构建社会保障体系。但鉴于全球化退潮、老龄化加剧等因素,政府管治愈发强调积极有为,以社福为代表的公共支出也逐年水涨船高,在财赤高企的今天尤为引人瞩目。

在全民社保缺位的背景下,香港于2000年底引入强积金制度,就是以私营机构作为主体,取得不俗成果。近年来特区政府加大公共开支力度,但在制定政策时容易忽视“选择性激励”原则,造成政府、企业、居民三方的行动目标不一致,无法达成集体利益最大化效用。

乘车优惠沦为公地悲剧

事实上,社会福利作为公共用品,衍生出的“搭便车”行为在香港十分普遍。以当下广泛讨论的“60岁以上老人两蚊乘车优惠”为例,由于香港没有严格的退休年龄标准,很多60岁以上的老人仍然在职,如60至64岁人士的劳动参与率高达49.2%,这些打工长者凭借乘车优惠为自身工作提供便利,显然与政策初衷相违背。而很多公交线路都实行分段收费,巴士公司放任60岁以上老人“长车短搭”——乘坐短途旅程、支付长途费用,变相套现更多财政补贴,更是白白浪费公帑。

打工长者乘搭政府财政的“顺风车”,巴士公司又搭打工长者的“顺风车”,当财政支出无以为继,只能大幅缩减甚至裁撤福利,最终落得“三个和尚没水喝”的下场。

如何将非市场化的福利措施,置于价格机制的约束之下,是各国政府的重要课题,但成绩优异者寥寥。社会保障体系本应作为“安全网”,兜底弱势群体的基本利益;但往往被做成“弹簧床”,诱惑普罗大众主动躺平。

公共政策若出现“父爱氾滥”倾向,必然导致两大危害:首先是奖惩机制失效。少数人钻政策漏洞可以坐享其成,额外费用却由所有纳税人共同承担,社福系统不能对“犯规者”予以即时惩戒。其次是分配机制失衡,大学毕业生为申请公屋寻求低薪职位,人生境遇可能反而好过奋力打拼的同学,“愈努力、愈绝望”,劳动力市场出现逆向淘汰。

不可否认,香港特区政府也一直打击“搭便车”行为,但要知道社福政策从来都是“落地容易、收回难”,若不能在构思之初就设计好激励相容性,事后修正往往会惹得民怨四起。当前欧洲经济的举步维艰,盖因福利民粹主义经已做大,封锁了政府改革的腾挪空间。

摆脱衰退唯有经济转型

笔者在此建议,未来的社福政策应更多体现机会平等,而非结果平等;公共支出亦要有清晰、完整的长远收益考量;与其通过转移支付方式填补社会贫富差距,不如持续增加人力资源投入,如免费提供AI培训项目,帮助更努力的年轻人匹配到更理想的工作岗位。

回顾疫情期间的消费券政策,虽然表面上是面向全社会的福利发放,但其内在隐含了“选择性激励”的条件。因为消费券的主要应用场景是小额支付、且有时间限制,所以工薪阶层的经济效用要明显高于富裕群体,再加上彼时的香港如同孤岛,人口无法跨境流动,政府支出最大程度地沉淀在本地消费市场,保障了企业与居民部门的财务健康。

最后要强调的是,香港作为高度外向型的自由经济体,难以依靠自身的减支增收,摆脱财政赤字泥潭。过去香港经济增长受益于“双轮驱动”,但如今中美金融周期显著背离,塑造出“高利率、弱通胀”的奇特组合,唯有切实推动经济转型才能突围。(详见去年12月5日B4版《香港经济新周期 财赤观念应转变》)。财政预算不是纸面上的“算术游戏”,政府大幅减支不仅会冲击企业收入,而且容易引发民意反弹。如果居民生活的“获得感”大幅下滑,就怎能对未来的经济改革全心拥护呢?