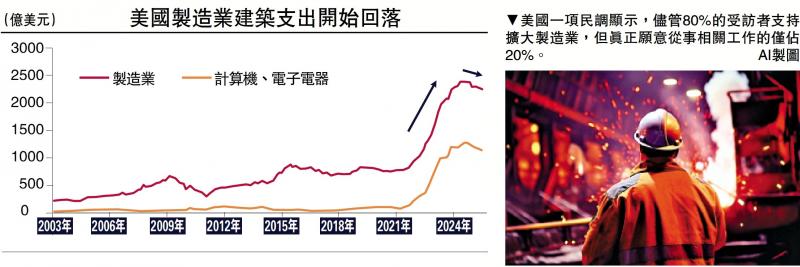

图:美国一项民调显示,尽管80%的受访者支持扩大制造业,但真正愿意从事相关工作的仅占20%。\AI制图

无论是对等关税的问世,抑或《大而美法案》的出台,特朗普政府都将“制造业回流”视为核心目标,也是兑现选前承诺的重要举措。但美国社会在此议题上矛盾迭出,一方面抱怨他国抢走工作,另一方面自身从业意愿低迷,而严苛的移民政策又在加剧这一困境。

特朗普本周表示,美国将对进口芯片和半导体征收约100%的关税,但不针对“在美国建厂”的公司。此举为对等关税的某种延续,通过提高进口成本的方式,建立本土产业的不对等优势,迫使跨国企业将生产环节迁回美国。

上述政策思路在《大而美法案》中也有所体现。法案规定,在美国本土设立工厂的芯片制造商,享有的税收抵免比例将从25%提升至35%,同时将州与地方税(SALT)扣除上限从1万美元提升至4万美元。作为回应,苹果近日启动了“美国制造计划”,承诺未来四年在美累计投资6000亿美元,涵盖半导体工程、人工智能等多个领域。

美国产业空心化可追溯至1990年代,彼时信息技术革命兴起,本土企业开始争相境外建厂。其间政府虽然出台了一系列实业扶持政策,但效果不彰。到了2009年,奥巴马政府首次提出要把“重振制造业”作为经济发展的重要战略。2017年,特朗普政府对外公布了《制造业就业主动性计划》。拜登上任后,又将产业链问题提升至国家安全高度,2022年国会相继通过了《通胀削减法案》与《芯片与科学法案》。

之所以“制造业回流”的重要性与日俱增,除了中美竞争的外部环境影响,美国内部政治格局变化也起到关键作用。现时美国社会严重撕裂,两党支持者的绝对规模相差不大,胜负分野往往集中在摇摆州的意向上。这无疑会过度放大铁锈带的政治诉求,“振兴制造业”也成为了政治家的作秀舞台。

政治选举借题发挥

去年大选前夕,拜登积极支持工会的加薪谈判,甚至成为历史上首位为罢工集会站台的美国总统。特朗普则高调抛出“贸易战2.0”计划,目的就是将“失去的工作岗位”带回美国。而无论哪种方法都会增加企业生产成本,实际上是牺牲多数人利益、为少数人买单。

根据美国劳工统计局(BLS)数据,截至2025年7月,美国制造业就业人数约为1290万人,非农就业总人数为1.631亿人。这也意味着,美国制造业仅占整体工作岗位的7.9%。

劳工从业意愿低迷

更重要的是,美国居民投身制造业的意愿普遍不足。美国智库“加图研究所”(Cato Institute)去年的一项民意调查显示,尽管80%的受访者支持扩大制造业,但真正愿意从事相关工作的仅占20%。

2024年台积电获得美国商务部财政支持,在亚利桑那州凤凰城建立芯片生产工厂,但在实际工作中遭遇诸多文化冲突,包括美国籍员工效率低下,并拒绝在周末加班。公司上个月在当地面临一场集体诉讼,超过30名现任及前任员工指控台积电工厂存在种族歧视、工作环境不安全及其他不当行为。

这种现象并不限于跨国企业。美国政府问责局(GAO)发布的一份报告显示,本土造船业的劳动力短缺问题十分突出,部分工厂的雇员流失率甚至高达100%,且难以找到合格且无毒品纪录的工人。即便美国关税政策迫使制造业回流,短期内也无法填补就业缺口。

特朗普上台后大规模驱逐无证移民、减少劳工供给,同时取消拜登时期的新能源行业补贴,使得企业相关投资的不确定性上升。事实上,今年以来美国制造业建筑支出已经开始出现见顶回落的趋势。(见配图)