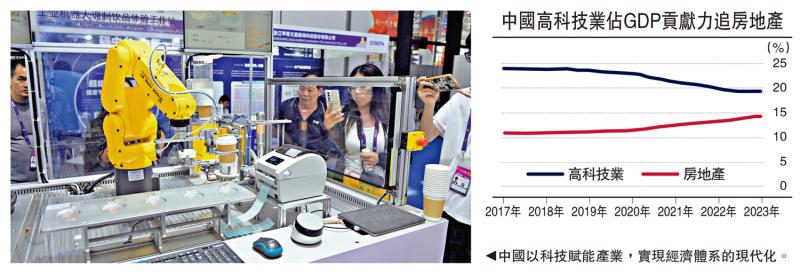

图:中国以科技赋能产业,实现经济体系的现代化。

以生成式人工智能(AI)为代表的新一轮科技革命,引发学界对于经济内生动力的再度关注。今年诺贝尔经济学奖授予乔尔.莫基尔(Joel Mokyr)、菲利普.阿吉翁(Philippe Aghion)与彼得.豪伊特(Peter Howitt),以表彰其对“创新驱动型经济增长”的阐释。站在中国角度来看,也是为新质生产力的发展提供了理论印证。

后世关于创新发展的诸多学术研究,大都脱胎于奥地利经济学家熊彼特的理论。熊彼特认为,经济自身存在某种破坏均衡而又重建秩序的力量,即所谓的技术创新,其本质是创造性破坏(Creative Destruction),也是推动经济增长的根本动力。

技术创新打破垄断

二战后军用技术民用化,新技术革命带来巨大的经济红利,创造性破坏理论获得热烈追捧,以此为基础的学术研究层出不穷。1987年,阿吉翁和豪伊特在麻省理工学院相遇,共同建立了一套完整的数学模型(阿吉翁─豪伊特模型),为熊彼特的抽象理论搭建出可量化的分析框架。

阿吉翁─豪伊特模型所揭示的经济增长根源,并非来自既有产业的规模扩张,而是技术创新引发的效率提升。新技术取代旧技术,新玩家打破旧垄断,从而实现全要素生产率的增长。这对于当下中国有着重要启示。

中国经济正处于新旧动能转换的关键时期。在劳动年龄人口过峰、投资收益率下降的双重压力下,中国产业结构急需从过去的劳动密集型、资本密集型升级为技术密集型。2023年,中央政府正式提出“新质生产力”的概念,其中的“新”就是指科技赋能产业,实现经济体系的现代化。

随着扶持政策的持续加码,官方通过完善竞争环境、创新激励与金融支持机制,为新兴产业提供增长动力。据“彭博经济研究”预计,到2026年,中国高科技行业对最终需求的贡献将占国内生产总值的近19%,几乎与目前房地产行业的产值规模相当。(见配图)

反内捲创造良性循环

不过,阿吉翁与豪伊特的研究也指出,竞争对创新既有促进也有抑制效应:适度的竞争可以激励企业研发以获取先发优势,但若竞争过度,则可能削弱企业的利润预期,降低创新投资的投入。这也为中国现时的内捲式竞争敲响了警钟。

之所以说低价内捲与高质量发展相违背,是由于低利润商业模式会形成一个负反馈循环:“降价内捲─牺牲盈利空间─拖累研发费用─降低市场竞争力─继续降价内捲”。这也是为什么中国企业能以高性价比的商品供应全球市场,却始终在尖端技术竞赛中扮演“追随者”的角色。

反过来讲,正是因为打造出“高溢价─高利润─高研发”的良性竞争环境,使得美国科技巨头能够在基础研发上取得突破,持续引领全球科技消费的潮流。苹果旗下iPhone、MacBook等产品的毛利率通常超过40%,不仅是建立起高端品牌的用户认知,也为高风险研发提供坚实基础。

决策层对于内捲问题也是高度关注。今年两会期间,政府工作报告也首次纳入“综合整治‘内捲式’竞争”的相关内容。

当然,中国企业的研发投入不足,既有市场过度竞争的原因,也与消费需求疲弱有关,这亦需要系统性改革去解决问题。