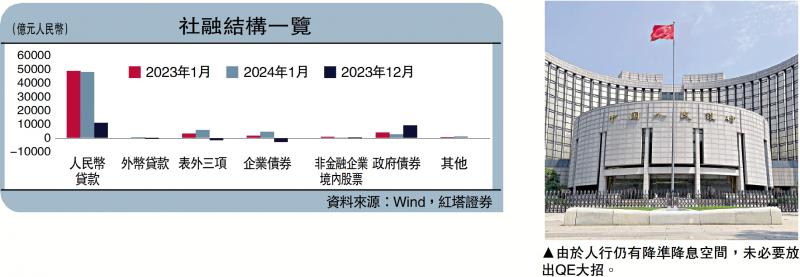

图:由于人行仍有降准降息空间,未必要放出QE大招。

本周坊间传闻“人民银行计划购买国债”,引发资本市场大幅波动。不少人猜测,中国版量化宽松(QE)即将出台,甚至将重蹈美联储MMT(现代货币理论)的覆辙。笔者认为,即便人行重启购债计划,也与我们熟知的量宽完全不同。

首先要讲清楚的是,QE属于超常规货币政策的范畴,通常是在利息降无可降后,为进一步提供流动性支持而祭出的“虎狼之药”。

人行仍有空间降息降准

QE肇始于刚刚退出负利率的日本,该国经济泡沫于1990年破灭,1995年市场利率已降至零,但仍难挽回企业与家庭部门的资产负债表衰退。其后日本又接连遭遇了97亚洲金融风暴与千禧科网股灾,终于在2001年放出QE大招,日央行亲自下场购债,2010年再推加强版QE。

虽然日本经历了“消失的三十年”,但QE操作竟被美欧央行有样学样,搞得现在超常规货币政策变得愈来愈“常规”。

再来看中国的情况。对比日本案例来说,目前人民银行仍有降准、降息的空间,流动性工具箱的内容也很丰富,远未到需要使用“超常规武器”的那一步。而且从法理上看,QE也不可行。《中国人民银行法》明确规定央行不得在一级市场认购国债,实质上堵死了QE、MMT的出路。

当然,人行也曾有过从二级市场购债的历史。2007年,中国财政部为成立中投公司筹措外汇,先向农业银行定向发行1.35万亿元(人民币,下同)特别国债,再向人行购买2000亿美元,作为中投公司的资本金。人行最后使用出售外汇的资金,在二级市场上从农行买入特别国债。

从上述流程可知,人行是通过农行“转手”购入的国债。

那么,人行会否重启二级市场购债呢?是有可能的。笔者本周撰文《发债是“中药” 医病要对症》(见3月28日 B4版),其中揭示了中国发债模式的转变。简单来说,就是“地方积极化债、中央主导投资”。相应的,中国的购债模式在未来也会出现调整。

长久以来,商业银行都是政府债券的最大买家。2008年金融危机后,中央政府推出4万亿救市计划,其中地方政府配资2.82万亿元。但彼时受到《预算法》约束,地方政府不能直接对外发债。至2009年,地方政府争相成立融资平台/城投公司,承担起发行城投债融资的重任,资金主要来自于商业银行的贷款。到了2015年,棚改货币化在全国范围启动,地方掀起新一轮基建潮,商业银行再次扩张信贷。

大概率只采用定向发行

数据显示,目前商业银行持有国债发行量的64%、地方债发行量的86%。子弹可谓已经“打满”。但接下来,中国还将迎来又一波发债高峰期,包括特殊再融资债与特殊国债的发行,商业银行很难再继续“胃纳”了。也因此,人民银行有望“接棒”商业银行成为购债主力。

笔者猜测,人行如若重启二级购债,大概率还是覆製2007年的模式,采取定向发行的方式向市场输送流动性。