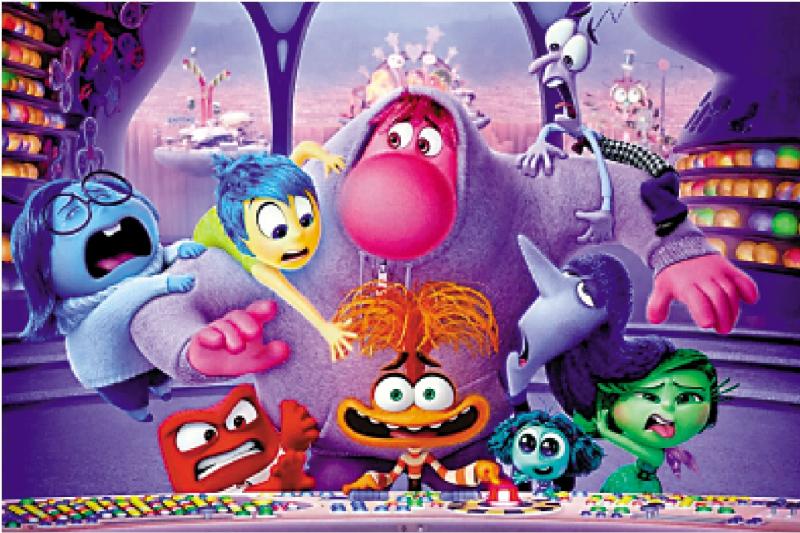

图:《玩转脑朋友2》正在香港上映。

《玩转脑朋友2》是由迪士尼与彼思工作室联合制作的动画电影,为《玩转脑朋友》的续作,于7月登陆暑期档。在该片中,13岁的韦莉进入青春期,全新的“脑朋友”Anxiety“阿焦”、Envy“阿羨”、Ennui“阿厌”、Embarrassment“阿尴”正式到来,这些新的情绪掌控韦莉的大脑,与从前的“元老脑朋友”Joy阿乐、Sad阿愁、Fear阿惊、Anger阿燥和Disgust阿憎围绕让韦莉形成健康的“自我意识”展开激烈争夺。\于 童

2015年上映的《玩转脑朋友》曾获奥斯卡金像奖和金球奖“最佳动画”,全球票房高达8.58亿美元。时隔9年,这部口碑票房双丰收的动画片续集再次受到热捧,截至7月11日票房已突破12.59亿美元,成为本年度的全球票房冠军,一举挽回迪士尼和彼思工作室近年来在动画电影上的票房颓势。

主题老少咸宜

区别于迪士尼主流的“公主童话”类动画,彼思工作室更擅长以天马行空的想像来探讨生命、死亡和家庭等较为成熟和严肃的主题。《玩转脑朋友2》承袭前作的设定,用人类情绪具象成“脑朋友”的故事讲述情绪对心理和成长的意义。当韦莉在以Joy“阿乐”为主导的情绪的帮助下建立“我是个好人”的自我意识后,青春期的到来让Anxiety“阿焦”带着另外四位代表负面情绪的“脑朋友”抢占她的大脑控制台。面对看起来“更酷”的新朋友、更具竞争性的新环境,四种新的情绪轮番上阵主导着韦莉的行为,让她开始不断自我怀疑、自我否定,在比赛中因为过于焦虑差点钻入牛角尖情绪崩溃,也令她产生“我不够好”的自我意识。最终,阿乐历尽千辛带着过去的“脑朋友”回到主控室,以乐观的心态接纳新的情绪,也接纳“我是个好人”“我不够好”“我很善良”“我很自私”等等自我意识,带着接纳这些新意识的自我认同进入成长的下一个阶段。

影片在延续前作对“如何处理负面情绪”主题的探讨的同时更进一步,引入对自我意识的形成、自我认同的构建这些更深层问题的思考。这些人类心理成长的永恒主题通过彼思工作室天马行空的想像和强大的动画制作能力,以充满创意的场景、跌宕起伏的故事和缤纷绚丽的画面呈现在观众面前,使得影片能够让小朋友和成年人都感受到观影快乐,同时得到启发和治癒,这也是该片票房表现如此强劲的根本原因。

“留白”启发思考

《玩转脑朋友》系列作为以未成年人为主角的动画电影,其主要受众平均年龄较低,因此电影叙事上主要采用寓言、童话的架构,故事线简单清晰,人物性格鲜明、动机单纯,整体氛围轻松笑料不断,给观众带来十分愉悦的观影体验。然而,这并没让影片陷入低龄、幼稚的藩篱,相反,每一个观影的成年人都能够感受到影片的思想深度,这得益于主创出色的“留白”能力。

纵观全片,编剧一直秉承“寓言化”的理念,将故事放在首位,对道理的讲述则非常克制。第二部主要刻画的“脑朋友”阿焦虽然在剧情的大部分时间都处于“反派”位置,不断控制着韦莉的大脑做出错误的决定,但它的每一个行动在发生的当下都有着十分合理的动机,而当韦莉出现“我不够好”的自我意识,阿焦的失落和仓皇也让观众体会到它并非一个控制欲超强的野心家,只是将自己的努力用错了地方。因此,在影片之外观众也会自然地领悟出情绪并无好坏,应该自然面对的道理。同时,在如何处理焦虑的问题上,编剧也并未从“人类”的角度给出答案,而是用阿乐为阿焦准备按摩椅的情节简单处理、最终形成韦莉自我意识的核心记忆因为一系列的阴差阳错也并非来自“脑朋友”的努力筛选,其间深意留给银幕外的观众自己领会。这些留白既可引发观众们独立的思考,也为带娃观影的家长提供亲子交流的契机。而幻想空间、头脑风暴、意识流等充满想像和创意的心理学概念具象化场景也能够激发小观众们了解、认识心理学的兴趣。

近年,随着动画电影在全球的热度飙升,经历并入迪士尼、成员大换血后彼思工作室作品的连续折戟曾一度让喜爱他们的影迷捏了一把汗,但今次《玩转脑朋友2》的精彩表现证明彼思工作室在做出转变发力方向后制作水准的全方位回归,期待今后他们可以用充满想像和创意的寓言童话视角为我们讲述更多关于严肃主题的独特故事。