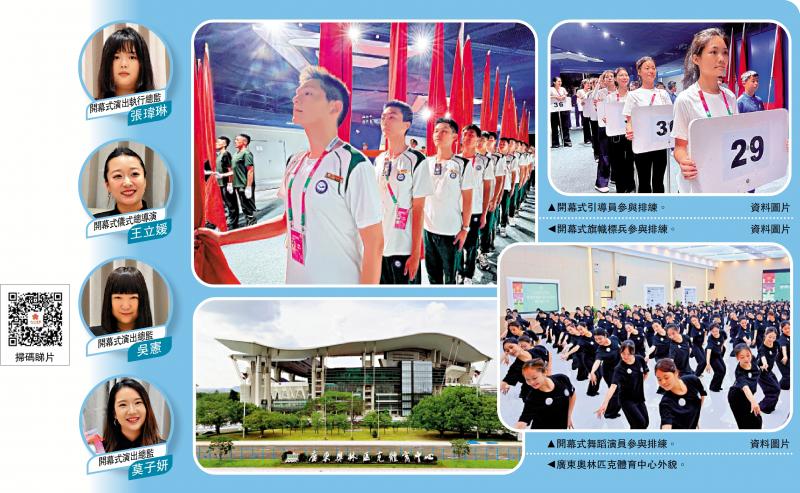

左上图:开幕式旗帜标兵参与排练。右上图:开幕式引导员参与排练。左下图:广东奥林匹克体育中心外貌。右下图:开幕式舞蹈演员参与排练。\资料图片

距离第15届全运会开幕式仅剩11日,参与表演的演职人员已在广东奥林匹克体育中心全面进入高强度冲刺联排阶段。大公报记者借此契机探访开幕式主创团队,与演出总监吴宪、莫子妍,仪式总导演王立媛,以及演出执行总监张玮琳,展开对谈,将目光聚焦于开幕式演出背后的女性创作者群体─她们穿梭在创意构思、执行落地、统筹协调等各个环节,既以“三十六计”的智慧拆解协调统筹中的复杂难题,亦凭如水般柔软却具穿透力的创作力,为整场演出注入独特的艺术张力。

一场大型开幕式于她们而言,既是绽放个人才华的广阔舞台,更是在赛事历练中不断成长的进阶课堂,从对话间涌动的年轻创意,更能直观感受到这支女性团队鲜活饱满的活力与专业底气。\大公报记者 胡若璋、黄宝仪广州报道

“永远记得2008年奥运会举国欢腾的气氛。”“95后”的张玮琳记忆里,2008年8月8日晚上8时,全家人围坐电视机前等待北京奥运开幕式的瞬间,在她心中种下了演艺赛事的种子。更幸运的是,此后国家举办的各类国际赛事、大型文艺演出,让许多如她一样的年轻人,昂首看见中国文化的传承与创新之美,她说,“世界的交流融合,就是我们这代人最好的文化自信。”

感受粤港澳三地情感联结

这份自信,化作她执行工作中的细致与认真。“舞台执行不只是‘幹好活’,要把导演团队一句话的创意,量化成可视化的工单。”张玮琳坦言,背后涉及的流程、项目、行业的庞杂,远非十指能数尽。她的解法,是将难题拆解成十个甚至百个小任务逐一通关。在对接具体事务时,她总会主动探寻“老祖宗的审美”─“作为中国人,我们骨子里的浪漫是什么?祖祖辈辈信奉的是什么?”这种思考,让她在传统文化中提炼灵感:从博物馆文物的工艺、色彩里吸取养分,融入开幕式演员的服装与妆容设计,那些“新中式”的奇妙融合,常让团队忍不住赞叹“酷”。面对“年纪轻轻能否扛事”的疑问,她目光坚定:“专业成熟度,看的是能扛多少责任、解决多少问题。”

王立媛则在“仪式感”的大小之间,探寻粤港澳三地的情感共鸣。“每届运动会表达的内容不同,但当下的我们,越来越自信包容。”她说,十五运会首次由粤港澳三地同步举办,如何用“仪式感”铺排“同”字,是最大挑战。“这次比较特别的是,三地会同步升国旗唱国歌,三地代表团也将同时入场,这是‘大’的仪式框架;‘小’的细节里,‘同’是粤语及粤剧的亲切呼唤、港乐及醒狮鼓点的熟悉节拍、广府美食的舌尖乡愁。”她希望通过这些设计,让观众感受到三地民众“同一片天空下拚搏、同一湾碧水间创新、同一个梦想里起航”的情感联结。

通过艺术化呈现体育精神

在她看来,大型赛事中“整齐划一”的表演,是中国人基因里的浪漫:“几千人同声同动,那种凝聚力是刻在骨子里的精神。”但突破也必不可少─“不是打乱秩序,而是让这份整齐被更多人接受,传递出我们想表达的情绪。”从北京奥运后“浓墨重彩讲中国故事”,到如今“简约讲好体育精神”,王立媛感慨,时代对创作者的要求不断提升,十五运会开幕式的核心,是“通过艺术化呈现,让大家感受体育精神,让全民健身成为‘体育强则中国强’的注脚。”

“从前期筹备、执行以及如今的倒计时排练,整个过程运行都比较平稳。”吴宪认为,“平稳”不代表“平淡”,而是证明大家的专业程度。“这意味着我们对各个细节都有预判能力,出现变量的时候能有其他设计来完整衔接。这是非常可贵的事情。”身兼残特奥会演出总监的她,不仅关注开幕式的呈现效果,更看重赛事背后的人文温度,她说:“大型活动的意义,不止于演出本身,还能推动城市建设升级。比如残特奥会后,社会对特殊群体的关照会更深入,城市基础设施也会更具人文温度─这些进步,才是做大型活动的长远价值。”