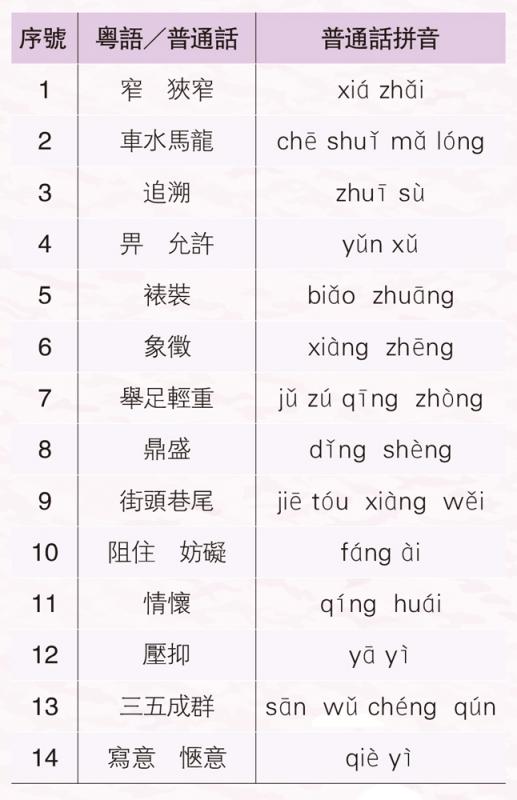

夏季的晚上,总喜欢约上三五好友在大排档吃饭、喝着冰凉的饮料和吃上热乎乎的小菜,确实是一件惬意的事!餐厅室内太过狭窄(xiá zhǎi),朋友们都喜欢坐在室外,看着车水马龙(chē shuǐ mǎ lóng)的过路行人,享受着美食。现在想起,发现大排档已经开始融入到我们的日常生活裏,并且成为一种文化,但如果要追溯(zhuī sù)源头,那该从何说起呢?

大排档最初为“大牌档”,在粤语裏“排”和“牌”同音。它起源於二战后的香港,最初政府将小贩分为固定小贩牌照和流动小贩牌照两种,前者称为大牌,后者称为小牌。1950年代,政府为了增加就业机会,允许(yǔn xǔ)在公众地方经营小型熟食档,并将大牌和熟食固定摊位合二为一,发出的牌照是一张大纸,需要裱装(biǎo zhuāng)起来,挂在显眼位置,因而称为大牌档。当时大牌档的搭建样式也是由政府统一指定的,深绿色的铁皮,旁边有用铁架搭成的炉灶,档摊前有一长椅,档摊边摆放着两张桌子,最多只能容纳12人。可随着需求的增加,店主都会摆多张桌椅,远远望去,一排人,排排坐吃着饭,渐渐流传开来,也就成了现在我们口中的大排档。

高峰期800档 遍布街头巷尾

“大牌档”这个词是一个相当具有时代象征(xiàng zhēng)的词语,流行至今已经有几十年的历史了。在粤语方言中,小规模、低档次的店舖或者摊位,都称为“档”或“档口”,因此我们也可以大致总结“大排档”的特点,主要是简易、大众、廉价以及小规模。

大排档在香港经济快速发展时期,曾经具有举足轻重(jǔ zú qīng zhòng)的地位,我们在香港电影和电视中经常可以看到大排档的繁荣文化。据统计,在鼎盛(dǐng shèng)时期,大排档的数量高达八百多家,遍布於香港街头巷尾(jiē tóu xiàng wěi)。在上世纪的50至70年代,大排档养活了一堆生活在底层的市民。当然了,也有很多大牌档名气愈来愈响,甚至发展成为了酒家饭店。

然而,大排档繁荣的背后,也随之产生了一堆弊端,例如会带来一定程度的环境污染、噪音扰民、妨碍(fáng ài)交通等问题。随着城市化的加速,以及人民生活方式的改变,大排档也开始逐渐退出了历史舞台。从上世纪80年代开始,香港政府逐渐收回大排档的牌照,不少摊档也因此结业,或者转型为室内经营的饭店。

大排档逐渐入室经营,其中不乏有一些讲究情怀(qíng huái)的老闆,仍会保留当年大排档的味道与氛围。而那些不惜花费几十分鐘寻找大排档情结的食客,他们在乎的不仅仅是吃,更是在感受浓浓的生活情趣。无论如何,大排档文化,曾经见证了本地的经济发展。人们经过一天繁忙的工作,想要释放生活的压抑(yā yì),三五成群(sān wǔ chéng qún),露天围坐,尽情享受惬意(qiè yì)的夜生活。可能,这种机会将会变得愈来愈少,且行且珍惜吧!