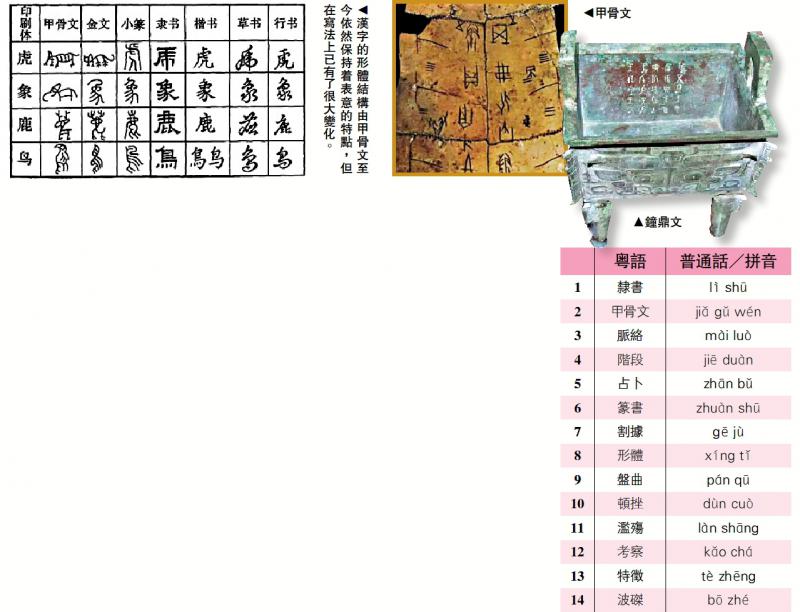

图:汉字的形体结构由甲骨文至今依然保持着表意的特点,但在写法上已有了很大变化。

汉字的演变过程是汉字字形字体逐步规范化,稳定化的过程。小篆使每个字的笔画数固定下来;隶书(lì shū)构成了新的笔形系统,字形渐成扁方形;楷书诞生以后,汉字的字形字体就稳定下来,确定了“横、竖、撇、点、捺、挑、折”的基本笔画,笔形得到了进一步的规范,各个字的笔画数和笔顺也固定了下来。

从殷商甲骨文(jiǎ gǔ wén)字至今,虽然汉字的形体结构依然保持了表意的特点,但在写法上已经有了很大的变化,汉代之后,又出现了行书、楷书等书体。如果除去特殊用处的书体和形体稍变而形成的书体,描绘汉字书体演变的大脉络(mài luò),我们可以简单地将汉字的书体发展归结为两大阶段(jiē duàn)五大书体。

古文字阶段

甲骨文是古代写刻在龟甲和兽骨上的文字。最初出土于河南安阳小屯村的殷墟,所以又称甲骨文为“殷墟文字”。这些文字大多是殷商王朝利用龟甲兽骨占卜(zhān bǔ)吉凶时写刻的卜辞和与占卜有关的记事文字,故又称为“卜辞”。

金文是古代铸或刻在青铜器上的文字,通常专指商、周、秦、汉时期的铭文。因鐘和鼎是古代的重器,钟鼎可以概括其余的铜器,所以又称为“钟鼎文”。

篆书(zhuàn shū)又称“篆文”,可分为“大篆”和“小篆”两类。“大篆”,是对“小篆”而言的,是秦统一文字之前在秦国通行的字体。“小篆”是在“史籀大篆”的基础上形成的。战国时期,由于诸侯割据(gē jù)而形成“文字异形”的局面。小篆较之大篆,形体(xíng tǐ)笔画均已省简,而字数日增,这是应时代的要求所致。从甲骨文、金文到大篆,从大篆到小篆的文字变革,在中国文字史上具有划时代的意义,占有重要地位。

今文字阶段

隶书发端于周末,1980年在四川省青川县郝家坪战国秦墓中出土有木牍两件,上有墨书,字体与大篆有很大不同。具有简省盘曲(pán qū)、笔道改圆为方的显著特点。且字形不像篆书那样长方形,而呈扁方形。用笔也不似篆书的粗细匀,而是轻重顿挫(dùn cuò),已经略有“蚕头燕尾”之势,可以看作隶书之滥殇(làn shāng),是由篆向隶过渡的字体。

楷书萌芽于东汉末期,《晋书.卫瓘传》:“上谷王次仲始作楷法。”可惜其字今已不可得见,其“楷法”也就无从考察(kǎo chá)了。三国魏晋南北朝时期的书体,表现出鲜明的半隶半楷的特征(tè zhēng),如三国吴凤凰元年(公元272年)的《谷朗碑》、东晋大亨四年(公元405年)的《爨宝子碑》等,都可以看出隶书向楷书过渡的明显痕迹。至隋唐,楷书完全脱离隶法,发展成熟为一种新的书体。

楷书形体方正,行笔平直,减省了隶书笔画的波磔(bō zhé),书写更加快捷方便。这种横平竖直的方块形结构,一直保持至今,成为正体汉字的典型特征。