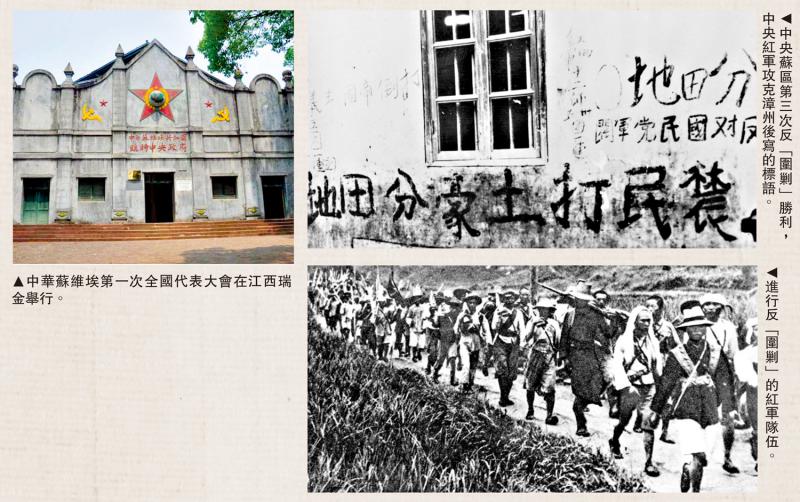

左图:中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金举行。右上图:中央苏区第三次反“围剿”胜利,中央红军攻克漳州后写的标语。右下图:进行反“围剿”的红军队伍。

革命形势的恢复和好转

党的六大以后的两年间,由于党在工作中实行了坚决转变,党的组织有了较大的恢复和发展。到1930年9月,据党的扩大的六届三中全会统计,全国党员增加到12.23万余人。到年底,党在全国恢复了17个省委(省工委)和许多特委、市委、县委的组织。党在国民党统治区艰苦卓绝的斗争中,积累了丰富的地下工作经验。1927年11月成立的中央特科,在周恩来的直接领导下,在保卫党中央安全、营救被捕同志、严惩叛徒、搜集情报、沟通同各苏区的电讯联系、配合根据地红军作战等方面,发挥了重要作用。

党中央在这时也加强了对各地红军和农村革命根据地工作的领导,使工作获得巨大发展。到1930年3月,全国红军已有13个军,6.2万多人。在毛泽东等领导的赣西南、闽西根据地以外,重要的革命根据地还有湘鄂西、鄂豫皖、湘赣、湘鄂赣、闽浙赣、广西的左右江、广东的东江和琼崖等。革命根据地的创建和发展,是促成这一时期革命形势好转最重要的因素。

发现敌军弱点 速战速决

红军和根据地的顽强存在和迅速发展,使国民党统治集团感到震惊。蒋介石集中兵力向各根据地和红军发动了多次大规模“围剿”。

国民党军队“围剿”的重点是中央革命根据地和毛泽东、朱德率领的红一方面军。1930年10月起,蒋介石调集10万多人,发动对中央革命根据地的第一次“围剿”。红一方面军采取“诱敌深入”的作战方针,成功打破国民党军队的第一次“围剿”。

不久,蒋介石又指挥20万军队,对中央革命根据地发动第二次“围剿”。红一方面军仍坚持“诱敌深入”方针,1931年5月16日至31日,自赣江之畔直达福建建宁,共歼敌3万多人,打破了国民党军队的第二次“围剿”,进一步扩大了中央革命根据地。

6月间,蒋介石自任“围剿”军总司令,调集30万人,发动第三次“围剿”。红一方面军历时3个月,歼敌3万多人,粉碎了国民党军队第三次“围剿”。此后,赣南、闽西两块根据地基本连成一片,扩大到跨20余县的广大地区。

红军在反“围剿”斗争中,形成了消灭敌人的有生力量;集中兵力,各个歼敌;“打得赢就打,打不赢就走”,在运动中发现敌军弱点,速战速决等战略战术思想。这些战略战术思想建立在人民战争的基础之上,解决了红军以劣势兵力和落后装备战胜强大敌人的问题,是对马克思主义军事学说的杰出贡献。

为人民根本利益而斗争

土地革命是中国新民主主义革命的基本内容之一,也是党践行初心和使命的具体体现。党领导广大农民“打土豪、分田地”,就是为人民根本利益而斗争。随着红军和农村革命根据地的建立和发展,土地革命广泛地开展起来。

在赣南、闽西根据地,毛泽东提出一系列深入进行土地革命的政策和原则。1929年4月,他主持制定兴国县《土地法》,将井冈山《土地法》规定的“没收一切土地”改为“没收一切公共土地及地主阶级的土地”。7月,在他的指导下,闽西党的第一次代表大会通过的决议中作出“自耕农的田地不没收”“抽多补少”的原则规定。1931年2月,毛泽东又修改井冈山《土地法》中关于农民只有土地使用权、禁止土地买卖的规定,肯定农民对土地的所有权。

1931年11月,中华苏维埃第一次全国代表大会在江西瑞金召开,选举产生中华苏维埃共和国中央执行委员会,宣布成立中华苏维埃共和国临时中央政府。毛泽东当选为中央执行委员会主席和中央执行委员会人民委员会主席。

中华苏维埃共和国是中国历史上第一个全国性的工农民主政权,是中国共产党在局部地区执政的重要尝试。中华苏维埃共和国临时中央政府的成立,在一定程度上加强了对处于被分割状态的各根据地的中枢指挥作用,推动了各根据地的政权、经济、文化教育和党的自身建设。

党的自身建设也得到加强,党员队伍不断扩大,各级党组织得到健全,培育了艰苦奋斗、廉洁自律、密切联系群众的优良作风,铸就了以坚定信念、求真务实、一心为民、清正廉洁、艰苦奋斗、争创一流、无私奉献等为主要内涵的苏区精神。

中国共产党领导的农村革命根据地生机勃勃的景象,使陷于苦难深渊的中国人民看到了光明和希望。

【关键词】

党的扩大的六届三中全会

反“围剿” 井冈山《土地法》

土地革命

中华苏维埃第一次全国代表大会