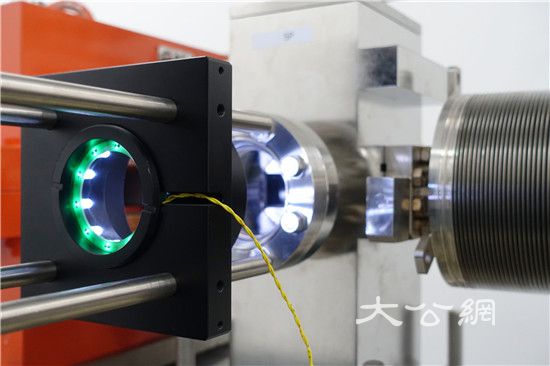

“大连光源”每个激光脉冲可产生逾140万亿个光子(大公网记者宋伟摄)

由中科院大连化学物理研究所和上海应用物理研究所联合研制的“基于可调极紫外相干光源的综合实验研究装置”(简称“大连光源”)昨日(12日)在辽宁大连通过国家自然科学基金委验收,正式进入运行阶段。这是中国内地第一台大型自由电子激光科学研究用户装置,也是目前世界上唯一运行在极紫外波段的自由电子激光装置。

“大连光源”90%的仪器设备由我国自主研发,2016年9月24日实现首次出光后,历经两个多月调试,先后实现了自发辐射自放大模式(SASE)和高增益谐波放大模式(HGHG)饱和出光。它可以工作在飞秒或皮秒脉冲模式,每一个激光脉冲可产生超过140万亿个光子,单脉冲亮度为世界上所有极紫外光源中最亮,波长可在整个极紫外区域(50至150纳米)连续可调,具有完全的相干特性。

“大连光源”项目负责人、中科院院士杨学明(大公网记者宋伟摄)

项目负责人、中科院院士杨学明介绍,“大连光源”发出的光线不是可见光,而是亮度非常高的极紫外激光光束。极紫外光是探测物质的分子、原子和外壳层电子结构最重要的区域,对于探索物质化学转化的本质具有重要意义。

“简而言之,‘大连光源’发出的极紫外光束可以捕捉到分子、原子在化学反应中的动态影像,能够用来给分子、原子‘拍电影’,这在以前是难以想象的。”杨学明说,“大连光源”对探索分子、原子的结构,研究物质的物理性质、化学性质、生命基本性质、材料性质和功能等具有本质上的提升作用,对多个自然科学领域都具有革命性的推动作用。

“大连光源”极紫外放大器(大公网记者宋伟摄)

据悉,目前建成运行的“大连光源”为一期项目,待建的二期项目将对光源的重复频率有大幅提升,从现在的50赫兹提高到100万赫兹。重复频率越高,意味着科学家在同样时间内获得的实验数据越多。杨学明举例道,探测一个化学反应过程,如果每秒钟只能拍到10张照片,获得的影像就会非常卡顿;如果每秒钟能拍到上万张照片,获得的就是超高清的动态影像。因此,英国《自然》杂志又把高重复频率的自由电子激光称为科学家的“高速摄像机”。杨学明说,我国届时在全世界极紫外自由电子激光领域将占据不可或缺的重要地位,并极大推动相关领域科技水平提升。