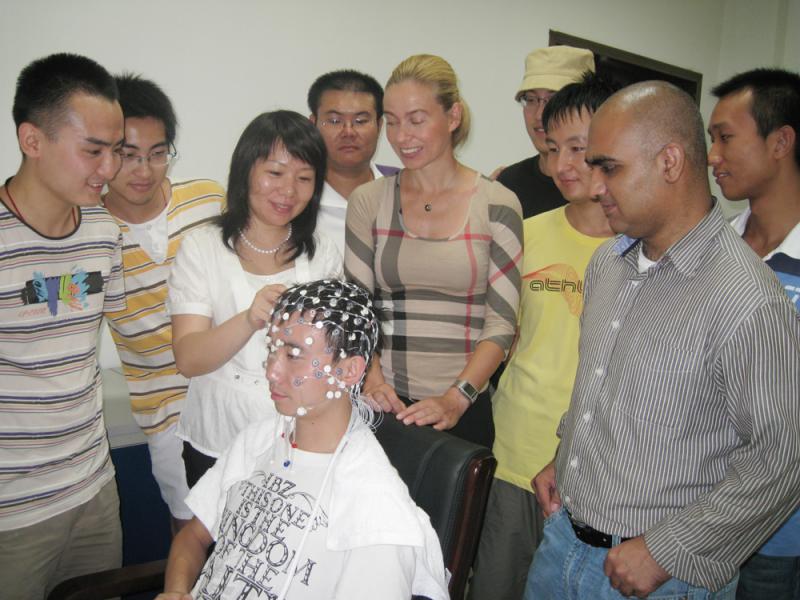

图:谢松云科研团队部分成员\受访者供图

人工智能的应用一度颠覆了很多人的传统生活,而在不久的将来,或许你在回家时连钥匙都不用掏了,直接“脑控”开门,也就是用意念来支配你的生活。可能在很多人看来这简直是异想天开,但是西北工业大学谢松云脑控团队经过多年的深入研究,用“脑机一体化”攻破了脑控技术的难题和技术瓶颈,将这种遥不可及变成触手可得,让异想天开变成随心所欲。目前,该团队已经成功实现脑控小车、脑控机器人、脑控无人机,而对于未来,团队负责人谢松云教授还有着更大的理想,那就是让脑控技术走入寻常百姓家,最终为普通民众的日常生活服务。

意念控制俗称脑控,尽管在世界范围内它依然存在很多技术上的瑕疵和短板,但是在很多荷里活科幻大片中,这种技术却被机甲战士们运用得得心应手,也成为很多人渴望拥有的“超能力”。

“其实刚开始做的时候,脑控并不被看好,当时在内地尚属于边缘学科。”虽然大学和研究生阶段所学的电子技术、信号处理方面的专业和脑控技术有些相通之处,但直到留校执教多年,谢松云都没有想过会从事这个在别人看来极其不靠谱的研究,而2002年的一次德国留学的经历却改变了一切。谢松云告诉记者,当年在国家留学基金委的支持下,自己赴德国研学神经和信息交叉专业,在德国期间她萌发研究脑控技术的想法,特别是接触到柏林工大和夏洛特医学院先进的实验设备后,更让她越来越觉得脑控并不神秘,只要用心去做,一切皆有可能。

脑怎么想 机器怎样动

2003年底,带着一整套理论和实验数据,谢松云学成归国。而她回校后的第一场学术报告,便得到学校的认可,不仅获得50万的启动资金,同时还创建了一个专门的“神经信息实验室”。“尽管实验室不大,但是却给了我莫大的信心和鼓励。”虽然有了一个好的开始,但谢松云依然面临着诸多的困难。由于当时内地在此领域的研究基础非常薄弱,谢松云不得不从零开始做起,与自己的研究生组建起一支“神经信息”团队。上天似乎总是比较眷顾努力的人,历经十多年奋斗,谢松云带领她的团队,先后获得了国家自然科学基金、陕西省科技项目和学校等科技项目资金支持,硬是从脑控小车、脑控机器人,一路做到脑控无人机,在零基础上攻克了一个又一个技术难关,最终研发出脑控领域具有突破性的创新技术,将科幻变为现实。

“脑机一体化”让大脑实现对事物的随意控制,虽然早已有所耳闻,但是在谢松云团队的实验室,脑控无机人的现场演示还是让记者吃了一惊。只见实验人员戴着一顶轻便的“脑电帽”,不用任何操作,仅需认真盯着屏幕或依靠运动想象。而场外操场上的无人机,在实验人员脑电波的指令下,缓缓滑行、起飞、绕过障碍物、降落,一气呵成,而这每一个动作是由实验人员的“大脑”直接控制完成的。

面对记者的疑惑,谢松云笑着表示,其实脑控就是通过采集脑电波,然后通过设备进行分析解码,转换为控制信号,进而实现对“事物”的控制。这些“事物”可以是设备装置,甚至可以是生物体。

而要想实现高质量的控制,最关键、难度最大的就是对“脑功能特征”的提取,经过十多年不懈的努力,团队研发出了视觉刺激、运动想象、事件想象等多种诱发模式相结合的脑控技术,从而实现“脑子里怎么想,事物就怎样运动”的效果。

平均任务1.5秒内完成

尽管实现了多模式脑特征的提取,但脑机接口还存在一些较难克服的局限性,如速度慢、正确率不够高。为解决这一问题,谢松云团队率先提出了“脑机一体化”的概念,将大脑的智力和基于计算机技术的人工智能结合起来,使大脑作为计算机控制系统的一个组成部分,构成一个既有大脑的灵活和智能,又有计算机的高速和大容量的新型系统,用于对各种事物的控制。“脑机一体化”不仅可以大幅度提高脑控的智能化和适应性,亦将有力推动脑控技术的实际应用。

目前谢松云团队所研发的脑控技术在世界上处于先进水平,实验平均任务完成时间为1.5秒以内,并正向1秒之内的目标努力。

技术应用前景广 致力带入百姓家

图:谢松云在德国Charite医学院共同指导实验\受访者供图

科学研究的最终目的都是为了应用,正是基于这样一种理念,从介入脑控研究的第一天起,谢松云的终极目标就是让这一技术早日进入寻常百姓家,为大众生活而服务。而以目前的研究进程来看,这一目标的实现似乎并不是很遥远。

在接受记者采访时谢松云表示,脑控技术应用前景广阔,未来可广泛用于健康医疗、养老产业、无人驾驶、工业控制、教育娱乐等领域。目前中国已经进入老龄化社会,脑控技术可以在辅助残障人士、老年人的生活方面大显身手,脑控轮椅、脑控残疾人智能手臂,不仅可以帮助老年和残障人士实现生活自理,同时也减少了家庭的负担。之前也有类似的助残设备,比如霍金轮椅,起初是计划采用脑控的,但由于难度太大,改为通过检测面部肌肉和眼动来控制,且这样一个轮椅价格高达数百万美元,很难广泛应用。

采非侵入式脑控技术

还有一种“侵入式”的脑电波设备,必须要在使用者头部开刀,然后将检测脑电的电极植入大脑,这种方式,不仅会对人体造成创伤,而且容易感染,不方便长期使用,也很难推广使用。谢松云指出,他们的脑控技术采用的是“非侵入式”,就是用电极制成“脑电帽”,使用的时候戴在头上,不用的时候取下来,既方便又安全。

此外,脑控技术还可应用于当前热门的无人驾驶汽车领域。据悉,目前大多数无人车都是通过人工智能学习各种路况后来规划行驶路线的,但现实路况往往更加复杂多变,如果出现一些突发状况或者知识库中从未学习过的情景,无人车可能就无法识别。谢松云告诉记者,如果应用“脑机一体化”技术,人类的大脑可以即时判断突发状况,及时给出正确的决策,有效填补完全由机器控制的不足。

学生担当主力 十五届接力攻关

谢松云脑控团队所在的国家重点学科“电路与系统”所属的“神经信息实验室”,自从2004年由她负责组建开始,便一直由在校研究生和大学生担当主力,至今已历经十五届。在谢松云看来,脑控技术能有今天的成果,与这一代代学生团队的辛勤耕耘密不可分。这些学生的参与,不仅见证和推动了中国脑控技术的发展,同时也正是基于这段经历,也让他们中的很多人在走出校园后,成为社会上的佼佼者。

作为脑控团队的负责人,谢松云同时也是西工大的一名教师,她是两门陕西省精品课程的负责人和数字电子技术基础核心课程的首席教授,在科研的同时,亦承担了大量的教学任务。而在长期科研+教学双重工作体制下,谢松云也探索出一套创新性的人才培养新模式,那就是将课堂搬到实验室。她认为大学生除了课堂上的理论知识,更重要的是要培养一种动手的科研实践能力,只有理论加实践都做好了,那才不负这四年的大学时光。于是十馀年来,在谢松云的实验室,总会看到这样一群朝气蓬勃的年轻人利用课馀时光,找资料、做实验、算数据、参与难题攻关,而他们也用中国当代大学生的活力与智慧,实现着属于他们的科研梦。

在谢松云和学生们的共同努力下,截至目前,团队主持国家自然科学基金、国家重点实验室基金等科研30馀项,授权及申请国家发明专利20馀件、软件7件,发表SCI、EI等高水平论文60馀篇,获得国家级、陕西省科技进步奖及科技竞赛奖10馀项。

团队在壮大 冀港资介入开发

图:“脑机一体化及其无人系统应用国际联合研究中心”2018年揭牌\受访者供图

成功总是很美好的,但成功的过程却往往被很多人所忽略。如今,谢松云的脑控技术无论是从设想还是演示,似乎都“看上去很美”,然而在这份“美”的背后却是谢松云及其团队十年如一日,不计得失、勤勤恳恳、百折不挠的默默付出和无私奉献。

谈及自己的奋斗历程,谢松云感到最难克服的不是研究资金的不足,也不是技术难题的攻克,而是创新思想和技术不被人理解和认可,甚至经常受到质疑。在德国期间,为了能利用当地最先进的仪器设备多做实验,谢松云亲自当被试人员参与实验。而到了节假日,她又经常在办公室处理数据,以便为日后的创新研究做准备。回国后,在技术攻关阶段,工作到凌晨三四点则是家常便饭,有时还需要通宵。而除了多年来无数次失败─成功的实验,她还要时常想方设法从各种渠道争取相关的项目经费,投入到并不被大多数人看好的脑科学研究中。

与多国知名大学合作

但由于当时研究条件的限制,进展较慢,并没有很快收获成果,这个时候,有些人对这项技术产生质疑,劝她放弃这种“看不到前途”的研究,她也曾有过彷徨,然而想到国家给予这么宝贵的留学机会和资金支持,想到国际上对脑科学和人工智能研究的关注,想到未来的发展前景,谢松云毅然坚持了下来。因为在她看来,脑控技术研究,是至高无上的理想,终将会对人类有所贡献。

正是在这种精神的支撑下,谢松云团队力量不断壮大,与内地及德国、英国、美国、意大利、塞浦路斯等多所知名大学和著名学者建立的长期的合作关系,共同建立了合作研究的平台。相关研究也在近几年取得了突飞猛进的进展,不断突破脑控技术瓶颈,获得多项技术的自主知识产权。而为了让这些成果早日应用,谢松云亦希望包括港资在内的海内外社会资本介入,通过各种合作方式,与西工大及自己的团队一起携手孵化,共同开发,早日将脑控技术实用化、市场化,让民众尽享科技进步带来的福利。

小资料:谢松云

西北工业大学电子信息学院教授、博导,德国柏林工业大学博士后。现任陕西省国际合作基地“脑机一体化及其无人系统应用国际联合研究中心”主任、国家“985”、“211”重点学科实验室“神经信息实验室”负责人、“中德神经信息联合实验室”主任。

其脑控研究团队所研发的多模式脑控无人机智能控制系统、少导联便携式机器人脑控系统、多模式模型小车脑控系统等,突破了现有脑控系统所存在的只能用于实验室环境下使用的技术瓶颈,在国际上首次实现了采用多种脑电特征诱发模式使操作人员在室内用脑遥控飞行器在室外飞行,为将脑控技术由实验室向工业化的转型提供了有力的技术支持和较为完善的解决方案。