西北工业大学空天微纳系统教育部重点实验室何洋副教授。(西工大供图)

一次偶然的发现,一篇小小的竹叶,一番大胆的创新,再加上一群脑洞无限大的老师和同学多年的坚持,最终造就出一件特殊的黑科技飞机除冰利器。记者10月30日从西北工业大学获悉,该校空天微纳系统教育部重点实验室何洋副教授团队通过数年的潜心研究和努力,运用秦岭箭竹不易结冰的结构和原理,研发出一种专为飞机除冰的“疏冰蒙皮”(又称“飞机贴膜”)。经过内地权威机构和亚洲最大无人机研发生产基地的多轮试验数据表明,“疏冰蒙皮”已经超过中小型无人机防除冰同类研究国际先进水平。而未来,这种由竹叶转化而来的微纳技术,将有望应用到大型飞机、直升机、风力发电机、电线、公路等多个方面的防除冰中。

无人机防除冰成世界性难题

飞机防除冰对于飞行安全至关重要。(西工大供图)

据介绍,飞机防除冰对于飞行安全至关重要。当飞机经过高寒环境时,空气中的冷水滴、水汽,以及降水中的过冷雨碰到飞机机体后,都会直接在机体表面凝华,从而形成积冰。而一旦飞机积冰,轻则影响气动外形、电子传感等,重则有可能造成事故甚至坠毁。在世界航空领域,大型飞机的防除冰方式目前主要有三种:气热阻冰、喷射防冻液、橡皮囊物理除冰。但是随着无人机在全球的广泛应用,这几种方式都难以适用于无人机防除冰的需要。无人机能耗低、负载小的防除冰手段,也成为一个世界性的难题。

作为空天微纳系统教育部重点实验室的科研专家,多年来,何洋副教授带领学生一直致力于飞机新型防除冰方法和设备的研究。为了一举攻克无人机防除冰这一难题,何洋团队从开始便另辟蹊径,希望能做出一种不易结冰的机身表面。这时,“仿生学”给了他们启示,于是团队决定开始寻找一些在冰雪自然环境中不容易结冰的植物。而在一次对秦岭的探索中,团队成员偶然发现一株在皑皑白雪中不结冰、不落雪的竹子,大家如获至宝。回到西安后,借助多位生物学专家,何洋团队获知,这种矮小的细竹叫“秦岭箭竹”,竹叶表面独特的结构让其在冰雪环境中始终保持不结冰的状态,也成为大熊猫的最爱。受此启发,团队于是决定从微观层面仿生竹叶结构,制作出一种“蒙皮”,贴在中小型无人机易结冰部位,达到防除冰效果。

偶然寻获竹叶敲开成功之门

何洋告诉记者,在如获至宝的喜悦之后,难题也随之而来。原来,这种箭竹叶的表面竟是由4层完全不同的结构重叠而成,要做出和竹叶一样的表面结构,按照现有工艺可以说是难上加难。面对这样一个从未遇到过的巨大挑战,团队经过深入思考和多次讨论,创新性提出了“分层组装”的制造方法,即分别制造每一层结构,再精细化地把4层结构完美无缝搭建在一起。而这种方式其难度等同于用一粒米的千分之一造“砖”,然后再一个个搭建起每层都极不相同的4层建筑。

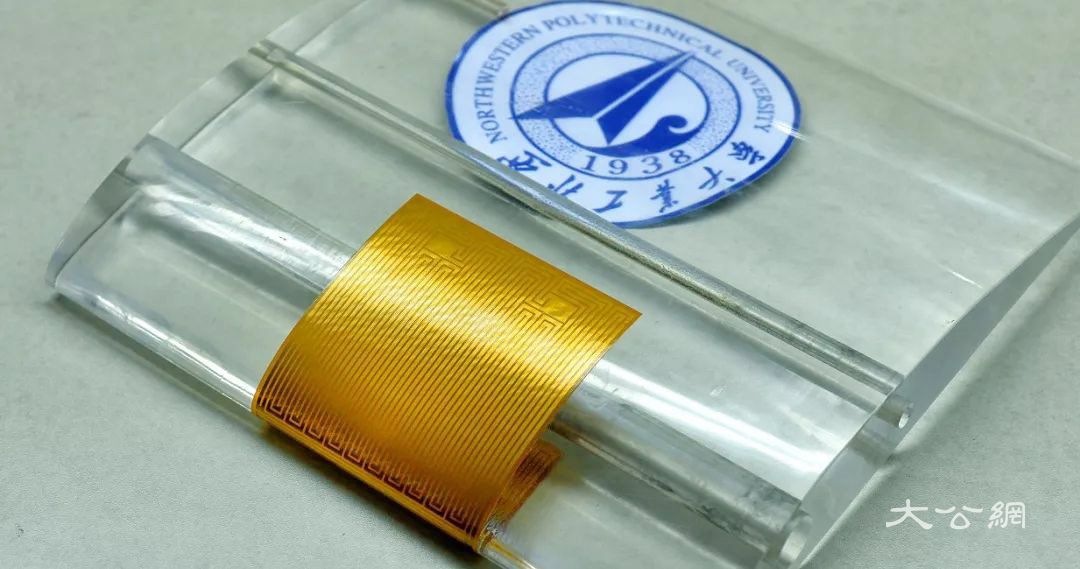

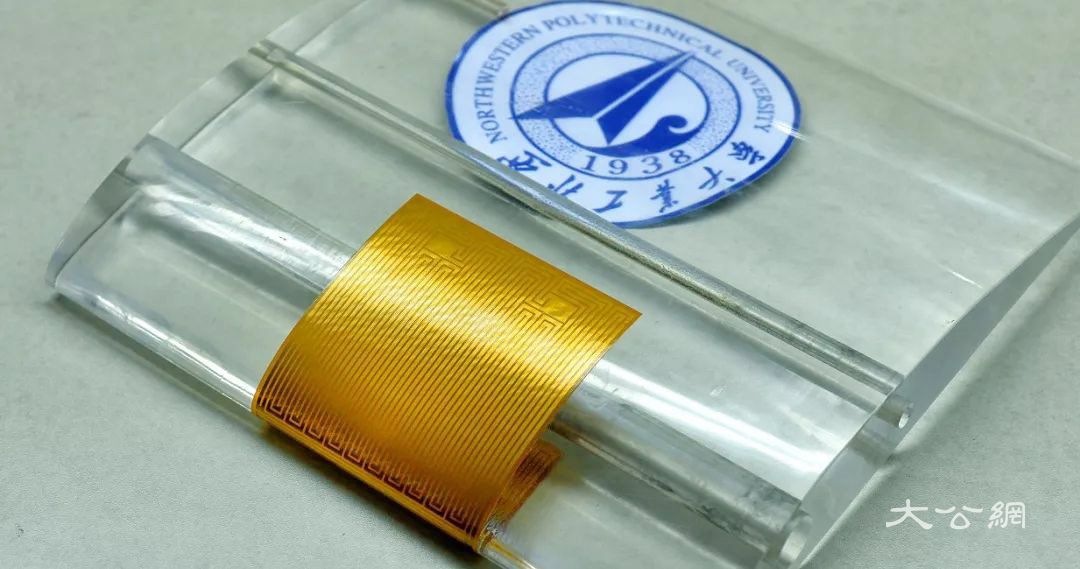

经过无数次的实验、无数次的失败,何洋师生团队终于采用仿生微纳技术将秦岭箭竹叶的表皮完美复制,做出了“疏冰蒙皮”,实现了可以在高寒环境中抵御积冰的表面微观结构。随后,“疏冰蒙皮”很快便被应用到无人机防除冰实验中,开展了多次冰风洞实验,而在亚洲最大无人机研发生产基地爱生技术集团公司的支持下,装配“疏冰蒙皮”的无人机在偏远高寒地区,亦进行了实战检验。多轮试验后,中国空气动力研究与发展中心冰风洞测试报告认为:“与目前公开报道的国际上同类研究相比,超过国际先进水平”。爱生技术集团公司亦认为:“某型无人机采用了所研制的疏冰微纳结构复合蒙皮,在国际上首次实现了中小型无人机防除冰功能飞行实验,为中小型无人机防除冰提供了一种有效的手段。”

竹叶“疏冰蒙皮”有望广泛应用

用竹叶原理研发的飞机除冰利器“疏冰蒙皮”。(西工大供图)

虽然已经在中小型无人机防除冰方面通过了实验验证,但何洋认为距离实际应用,还有很长的路要走。据悉,该团队目前已经开始对箭竹叶的更深入研究,希望彻底弄清楚其详细机理和深层次原因。何洋和团队全体人员也期待,通过他们的努力,“疏冰蒙皮”能早日运用到大型飞机、直升机、风力发电机、电线、公路等多个方面的防除冰中。

为寻到那片“最好的叶子”团队爬遍“秦岭十峰”

位于西安城南20多公里的秦岭,不仅是中国南北分界线,更被誉为‘生物基因库’,丰富的动植物资源在此繁衍,而且一到冬天这里便白雪皑皑,是何洋团队寻找“最好的那片叶子”的最佳地域。

团队成员刘谦告诉记者,为了研究秦岭箭竹叶防除冰原理,在好几个冬天里,团队冒着严寒无数次挺进秦岭,不断重复着“爬山寻叶”的艰苦探索。而在必要的时候,团队还得和资深驴友搭伴,一起出没于尚未开发的荒山,在满是淤泥的山路上,一寸一寸搜索着每一条路边和每一个峭壁。几年来,大家几乎爬遍了“秦岭十峰”。而为了防止竹叶采摘后脱水枯萎达不到研究标准,刘谦和同学们往往要就地开展研究。为此,他们每次进山都要背30公斤左右的实验设备,一次往返少则8至9小时,多则2到3天。

“我们要趁冰雪环境进山,雪太大封山也不行,所以一有合适的天气我们就说走就走。而秦岭箭竹往往都生长在很偏远的山上,我们都是尽量报名参加户外俱乐部,和有经验的人走采药人的路去找竹子。”刘谦介绍道,“有一次,山里下雪,刮大风,人都站不稳,我们刚采了几片竹叶,就发现手上冻出了好几条口子。还有一次,山里下雨,泥都没过了膝盖,我和师弟连走带爬一路摔跤才下了山。”

正所谓功夫不负有心人,在大家历经坎坷和辛苦之后,最终在鹿角梁的一次攀登中,一位团队成员从皑皑白雪里,一眼看到那抹期望的绿......

而对于“疏冰蒙皮”的发展前景,他们不仅充满期待更是信心十足。