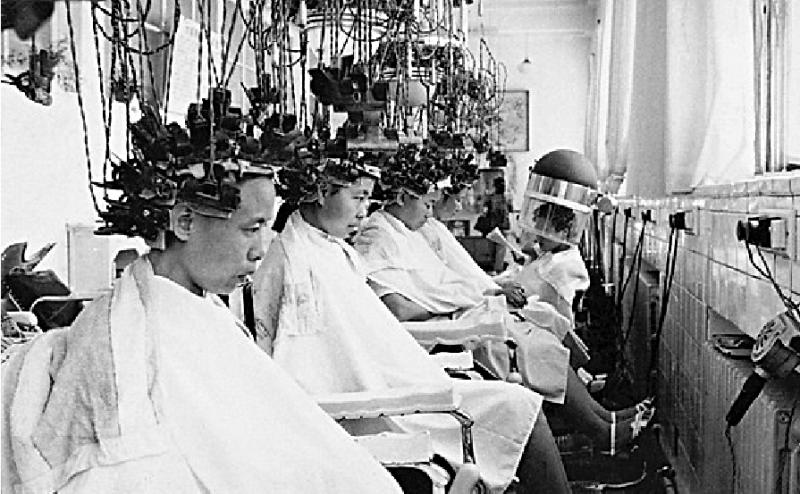

图:“文革”结束后,四联逐渐恢复营业,并成为改革开放之初特许进行烫发服务的几个理发店之一。

从上世纪50年代轰动京城的“烫花”“大波浪”,到80、90年代“爆炸头”“蘑菇头”的潮流,再到如今“复古油头”的复兴……发型史也是一部微缩的社会史。沪上北迁,落地京城,曾被视为流行的代名词,也曾在私营经济的冲击下顶住压力、直面挑战。传承66载,“中华老字号”北京四联美发店,如今是京城唯一的国营理发连锁店。一代代发型师傅在半个多世纪间秉承匠人初心,以精湛的技艺和浓厚的情怀服务北京市民,在不断引领美发新潮的同时,也见证着国人的发型和审美变迁。/大公报记者 任芳颉 郭瀚林

北京王府井大街上,一座设计别致的门店门前,凸显理发店身份的蓝、红、白三色转灯闪烁,“66周年店庆”标语喜气洋洋──近日重装开业的北京四联美发店(下称“四联”)总店,如今是京城唯一的国营理发连锁店。

不同于全聚德、同仁堂等土生土长的北京老字号,四联是南方来的“北漂”。上世纪50年代,为支援首都服务业,在周恩来总理的亲自安排下,上海的“华新”、“紫罗兰”、“云裳”、“湘铭”四家理发名店共108人集体迁到北京。刚出师的吴永亮师傅也在队伍中,那年他仅19岁。

“四联”意为“四家联合”,1956年7月27日,四联理发馆在王府井大街北口金鱼胡同33号正式挂牌营业。老北京人发型保守,男人们习惯剃个“毛寸”,女性不是剪齐耳短发,就是紮个马尾辫。因此,上海师傅带来的“烫花”“大波浪”等新潮发型迅速轰动京城。1956年8月4日刊登在《北京日报》上的10款“四联发型”更成为时尚风向标。

“贴心的服务态度也是四联受欢迎的原因之一。”吴永亮回忆,开业第一年年底异常繁忙,他经常要从凌晨5点忙到半夜。后来才知道北方“正月不剪头”,人们多会在春节前集中理发。从此每逢二月二“龙抬头”,店里都会安排理发师提前上岗、多备面巾,以确保来四联的顾客都能“抬上头”。

四联落户北京,从各界名流到广大市民都趋之若鹜。四联美发女宾部经理王朝晋告诉记者,包括戏曲表演艺术家梅兰芳、马连良,电影明星谢芳等人都是常客。

各界名流光顾 影星要拿介绍信

1978年中国宣布改革开放,“文革”期间曾改名为“新风理发馆”的四联也装修一新,除了恢复传统的发型项目,还增添修眉、绞脸和制作假发等服务。“当时四联就是时髦的代名词,不少外地人专程来四联理发,然后照结婚照、纪念照。”王朝晋说。

改革开放了,但恢复烫发并不在一朝一夕,而四联则是当时特许提供烫发服务的几间理发店之一。吴永亮回忆,他当时接待的第一个拿着介绍信来烫发的是预备出访日本的电影演员田华。待到四联正式重新开放民众烫发的那天,还引来外国驻华记者争相报道。

到了八九十年代,港台流行文化风靡内地,四联师傅们也很快消化了北传的“爆炸头”“蘑菇头”等新潮流。1984年,四联再次装修,引进全套美发美容设备,并更名为“四联美发厅”,一字之差,更加强调了人们对美的需求。

应对转型挑战 时尚原来“是个圈”

20世纪末至今,经营手段灵活、发型设计时尚的私营美发店逐渐遍地开花,老牌国营理发店四联则应对挑战,集中技术过硬的理发师傅成立主攻潮流发型的“新概念工作室”,坚持定期培训,力求让店员及时掌握最新的发型时尚和技巧。

“潮流是个圈,没有永久的时尚。”入行二十馀年的王朝晋深有体会,“现在流行的‘复古油头’我们很多老师傅年轻时就会剪。‘鲍勃头(Bob头、波波头)’其实就是过去的‘蘑菇头’,吴师傅都不知道什么叫‘鲍勃头’,但他一个蘑菇头剪出来就是现在顶级的鲍勃头。所以只有本事不到家,没有跟不上时代。”